南开新闻网讯(通讯员 强彦雯)在学校党委领导下,环境科学与工程学院党委按照《南开大学党建质量提升“对标争先”培育行动计划》要求,结合“双一流”学科建设目标和“十四五”规划任务,积极探索党建与人才队伍建设融合路径,以党建为核心驱动力,在机制建设、人才引育、发展环境营造等方面多点发力,为学院学科发展与人才培养筑牢坚实根基。

建立健全机制,靶向解决关键问题

面对人才引进内外差异、培养后劲不足、人才利用不充分等难题,学院党委主动出击,以党建为引领,启动深度改革。党委会专题研讨,深挖问题根源,出台《环境科学与工程学院关于新入职青年教师进入团队的管理规定(试行)》等,从制度层面保障党建与人才队伍建设融合工作有序推进。

同时,结合环境领域国家需求与学院基础,精准锚定未来发展重点方向,如以环境化学为基础的环境地球化学、以环境工程为基础的大气污染防治等特色优势领域,以此开展人才引进顶层设计,为人才施展才华搭建平台。

环境科学与工程学院团队在新污染物微塑料研究方面取得重要突破 在Nature发文

坚持引育并举,优化人才队伍结构

人才引进方面,学院党委从学科全局出发,强调人才引进与学科发展的适配性。为此,学院将人才引进指标纳入岗位考核细则,在绩效分配中对有贡献者予以激励,形成全员引才的良好氛围。这一举措极大地调动了全院教职工参与人才引进的积极性,拓宽了人才引进的渠道和视野,形成了全员引才的良好氛围。

人才培育方面,学院聚焦青年人才成长,制定“一人一策”培养方案,为每位教师量身定制发展规划。持续开展“习近平总书记关于师德师风的重要论述”专题学习,常态化学习《高校教师职业行为十项准则》,强化师德底线。以党支部、课题组为依托构建政治理论学习常态化机制,通过定期组织学习、研讨等活动,将思政教育自然地融入到教学科研日常工作中。传帮带作用发挥明显,老教师不仅在学术上给予青年教师指导,还在职业发展规划、科研心态调整等方面提供宝贵经验。学院在项目申报等关键时间节点组织专家为青年教师提供针对性的建议和指导,进一步提升青年教师的业务能力,激活学院内生发展动力。

环境科学与工程学院基金申报辅导会

环境科学与工程学院青年教师学术沙龙

营造良好氛围,助力师生共同成长

良好的工作氛围与发展机会对人才队伍的稳定至关重要。学院建立党委联系人才制度,班子成员与高层次人才结对,通过常态化交流谈心、意见征询与走访慰问,深入了解教师在职业发展、科研压力等方面的困惑,引导教师将个人职业规划与国家战略紧密结合,增强人才归属感与认同感。同时,严格落实人才聘期考核、中期考核及定期抽查等工作的过程管理,将思想政治表现作为首要考核标准,及时开展谈心谈话,督促其高质量完成聘期任务,做到严管与厚爱并重。

针对人才发展中的“内卷”与焦虑现象,学院党委深入分析讨论,认为部分原因在于对国家需求认知不足及对科技体制变化的不适应。为此,系统梳理环境领域国家重大需求,多渠道向教师讲解,助力教师精准把握真问题,快速适应科技体制变革。学院组织学术报告会,邀请相关领域的政策制定者和专家,解读国家在环境领域的战略规划和重点发展方向。专家们指出要深入理解新时代下生态环境领域科技工作的改革,要紧跟国家政策、环境问题系统治理与经济协同发展,做好前瞻布局。在教师培训活动中,设置专门的课程模块,深入分析科技体制变革对科研工作的影响以及应对策略。通过这些方式为人才发展拓展广阔空间,营造积极向上、公平公正的良好氛围。

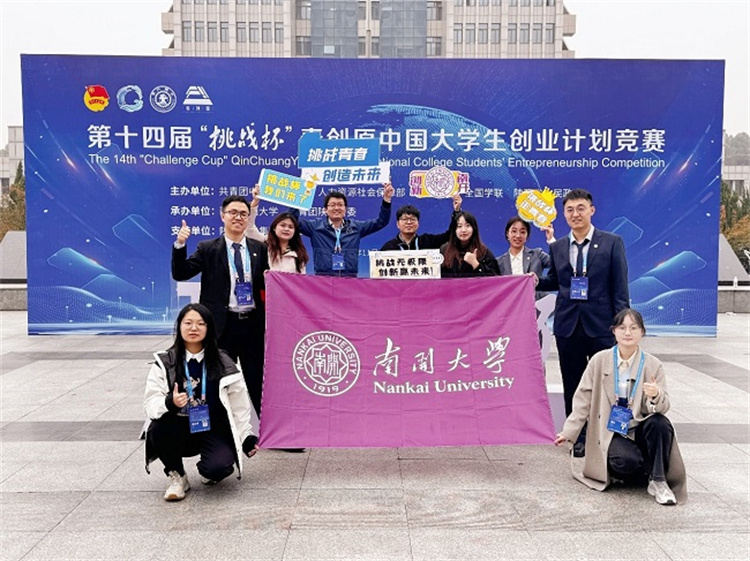

学院党委积极引导优秀青年人才参与学生培养,深入推进“三全育人”与“五育融合”教育理念。选聘2名专任教师担任专职辅导员,3名专任教师担任兼职辅导员,聘任数量位居全校前列。以党建为统领,持续推进党班团一体化建设,加强党校、团校建设,激发青年爱国奋斗热情。持续开展学术诚信、导师有约、考前朋辈辅导、“环境荣耀”典型选树等工作推动学风建设。以“100%专业领航、100%教师带队、100%经费支持”组织“师生四同”社会实践队伍奔赴祖国各地扎实开展社会实践,获南开大学社会实践优秀指导单位。2024年“绿壤营救”团队作为全校唯一入围“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛全国线下决赛队伍,获得全国银奖。

“绿壤营救”团队获“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛全国银奖

聚焦引领融合,强化家国使命担当

学院党委以“党建+”模式为主线,将人才培养、教育教学、社会服务、科学研究等中心工作内容融入日常党建活动,激活基层党建新动能。在基层党支部建设中坚持“四个面向”,推动“产学研”共融,为服务国家战略需求贡献科技力量。

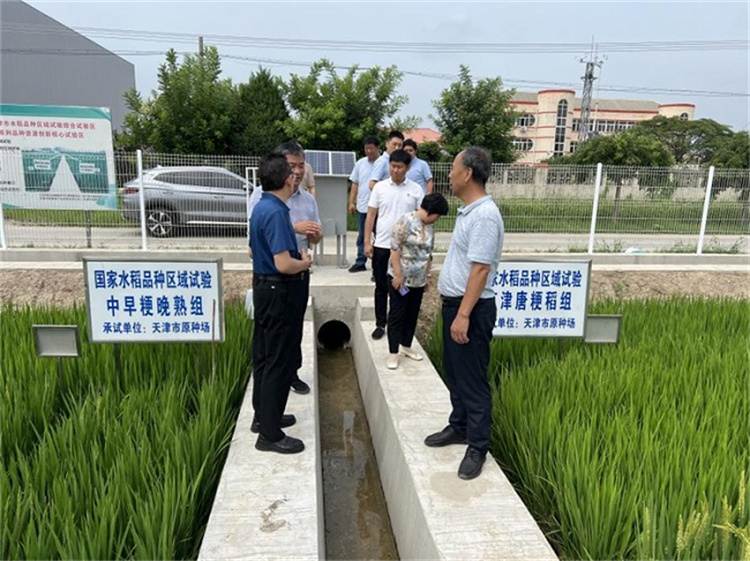

“党建+乡村振兴”:校地合作共建乡村工作站,助力乡村振兴与人才培养。为深化校地合作共建,实现资源共享、优势互补,学院携手天津市优质农产品开发示范中心共拓低碳路,助力双循“环”,在天津市宁河区启动建立中国式现代化乡村工作站。为广大学子搭设贴近“绿水青山”的教学实践平台,同时促进了产学研融合,充分发挥高校人才优势,切实助力解决当地问题。

南开大学中国式现代化乡村工作站实地调研

同时,学院党委每年暑期选派优秀研究生赴乡村工作站乡(镇)党委书记助理、乡(镇)长助理等岗位实践锻炼,在乡村振兴一线增长才干。

“党建+重点实验室”:聚焦国家地区发展战略,推动产学研深度融合。大气颗粒物重点实验室将党支部建立在实验室上,依托生态环境部城市空气颗粒物污染防治重点实验室,聚焦京津冀协同发展战略,2024年与河北省环境科学学会VOCs防治专业委员会、黄淮实验室等签署战略合作协议,积极建立产学研深度融合技术创新体系,推动科技成果与产业需求有效衔接。

大气颗粒物重点实验室与黄淮实验室签署战略合作协议

“党建+校企共建”:校企支部共建,共促人才培育与产业发展 。环境工程教师党支部以“校企支部共建”为模式,做到产业发展到哪里,党组织就跟进到哪里,积极服务经济社会发展需求。2022年以来,该支部先后与南水北调集团中线有限公司天津分公司机关一支部、天津国投津能发电有限公司(国投北疆)管理第三党支部、天津创业环保技术产品中心党支部、天津泰环再生资源利用有限公司党支部等开展共建,以“助力工业企业绿色低碳转型发展”为主题,开展系列研讨活动,努力共建绿色美好未来。

校企支部共建交流研讨

“党建+社会服务”:打造科普党建品牌,助力生态文明建设。环境管理教师党支部依托天津市环境污染诊断与防治科普基地,以生态文明科普为主线,打造“环管科普”党建品牌,助力全民科学素质提升。通过科普讲堂、科普视频、科普展板、科学实验等丰富多样的形式开展了系列科普活动,提高了公众对生态文明建设的认识,带动公众自觉投入到生态文明建设中,共同构建地球生命共同体。2022年至今,该科普基地在全国大学生市政环境类创新实践能力大赛、全国青年科普创新实验暨作品大赛、天津市“大学-中学”科普创新大赛、天津市科学实验展演等比赛中斩获十余项科普奖项。其中,崔玉晓老师荣获2024年第十一届全国科普讲解大赛一等奖。

党支部参与各类科普活动

通过在机制建设、人才引育、发展环境营造等多方面的努力,环境科学与工程学院在队伍建设和学科发展上取得了显著成效。未来,学院党委将继续坚持党建引领,不断探索创新,以强烈的政治责任感、昂扬的斗志、扎实的工作作风,推动学院和学校事业持续高质量发展,奋力书写教育强国建设新篇章。

|