10月28日,南开大学“杨振宁追思会”会场外。宗琪琪/摄

10月28日,南开大学“杨振宁追思会”会场外。宗琪琪/摄

中青报·中青网记者 胡春艳

10月28日,雾气渐浓,遮蔽了深秋午后的阳光。南开大学省身楼一楼大厅摆放的巨幅国画前,偶有学生停下脚步,端详着画作中的主角。

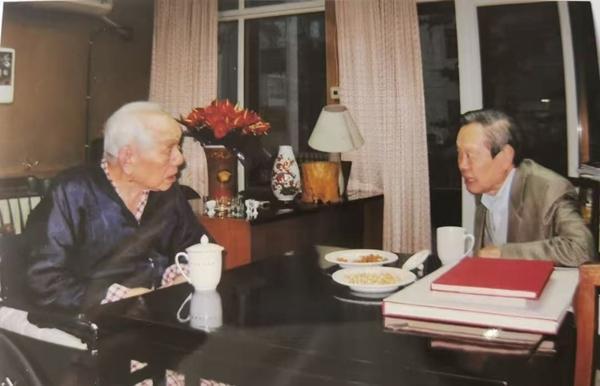

画中是数学大师、微分几何之父陈省身和诺贝尔奖得主、理论物理学家杨振宁正在对谈。那是多年前画家范曾的作品,一直摆在省身楼最显眼的位置,以此纪念这两位科学巨匠的友谊以及他们在科学世界的神奇关联。

画作前,新摆放的南开大学陈省身数学研究所(以下简称“南开数学所”)四十周年蓝色标识,正是二人奇妙缘分的一个印证:杨振宁的父亲杨武之是陈省身的老师,杨振宁在西南联大时又受教于陈省身,等到陈省身创建南开数学所后,特邀杨振宁来共同筹建南开理论物理研究室。两人命运的交汇,影响了两个学科在中国的发展。

10月28日是陈省身先生诞辰114周年纪念日,40岁的南开数学所用一场“杨振宁与南开”的追思会,来纪念这位刚刚离去的大师与南开大学的深厚情缘。“在这个特别的日子,缅怀杨振宁先生更具有特殊意义。”陈省身数学研究所副所长冯惠涛说。

“最好的纪念是在这条路上走下去”

杨振宁曾经常访问南开大学。陈省身在世时,他每年都会来探望,而他的70寿辰、90寿辰、95寿辰都是在南开度过的。庆寿的方式,是一场场研讨“理论物理前沿”的国际会议,国内外学界大咖云集,成为该领域罕见的学术盛事。

中国科学院院士、著名量子物理学家潘建伟在回忆杨振宁的文章中谈到自己1995年参加了南开大学的理论物理前沿研讨会,会上得知,杨先生高度重视玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)的前景,那是潘建伟第一次接触到BEC的概念。“这次会议,对我此后科研道路的发展起到了至关重要的作用。”

2017年,95岁高龄的杨振宁最后一次到访南开大学,也是来参加数学所举办的“物理前沿会议”。时任南开大学校长龚克参加了那次会议。8年后,在同一个报告厅里,龚克感慨:“今天我们纪念杨先生,不仅要看到他那些学术成就,更要看到他走的这条路。”

他谈到了一件广为人知的往事,“两弹元勋”邓稼先曾在给杨振宁的信中改苏轼名句,寄望与他“千里共同途”;50年后,百岁杨振宁公开表示自己懂了,也符合了“共同途”的瞩望。“我想,‘共同途’是一种特别深厚的家国情怀。”

龚克抬起头,对后排的年轻师生说:“对先辈最好的纪念,是在这条路上继续走下去。”

坐在龚克对面,博士生刘志洁点了点头。她来自陈和杨共同创办的理论物理研究室。当年陈省身考虑到数学与理论物理有着紧密而深刻的联系,决定在南开数学所内建立理论物理研究室,杨振宁应邀来筹建并指导该室的建设发展与科学研究。

刘志洁觉得自己很幸运,“对于我们来说,杨振宁这个名字,从来不只是教科书里的一个章节,或是新闻里的一个形象。他是我们这个‘家’的缔造者。”

追思会现场坐满了年轻的师生。和刘志洁一样,这些年轻人感念大师亲手搭建起这个平台,让这些年轻学生,能够站在巨人的肩膀上,“能同时领略数学的严谨与物理的深邃,去触碰科学最前沿的风景”。

让这个年轻人感到着迷的,是两位大师的科学探索之路让大家对数学和物理关系有了更深刻的理解。杨振宁曾提出“双叶”比喻:这两门学科如同一对共生的树叶,仅在基础部分紧密交叠,却拥有各自独立生长的脉络与天空。

他的杨-米尔斯理论不仅是一项伟大的理论构建,更是一套完整的科学思想体系——用精妙的微分几何语言,为粒子物理的“标准模型”奠定了坚实的数学基础,揭示了自然界基本力的内在统一性。

有意思的是,在这个过程中,杨振宁与陈省身分别从物理与数学的两端独立探索,最终发现,他们各自构建的理论,描述的竟是同一自然结构的两个侧面——杨先生的规范场,正是陈先生纤维丛理论中那个“自然且真实”的物理化身。“这种不谋而合的对应,像是两位大师在精神上的握手。”刘志洁说。

今年87岁的中国科学院院士、南开大学教授葛墨林是两位大师“握手”的见证者。当年杨振宁的一通电话,改变了这位物理学家的人生轨迹。他回忆,当时自己在兰州大学任教,有一天忽然接到杨振宁的电话,问他是否愿意到南开大学工作。几个月后,葛墨林调入南开大学,开始协助杨振宁创办理论物理研究室。陈省身告诉葛墨林,这个研究室“就做振宁的方向”。

事实上,全世界很多著名学者都在追随着“振宁的方向”。杨-米尔斯规范场理论后来共启发了7个人获得诺贝尔奖,也推动了数学领域的发展,特别是与陈省身的整体微分几何结合,对数学界产生很大影响。

如今,南开理论物理研究室在数学物理的两个主导方向:杨-米尔斯理论和杨-巴克斯特系统及物理应用领域占据我国领军地位,在国际上也赢得一席之地,从这里走出了一批批包括中国科学院院士在内的杰出人才。

“中国最大的财富是这些年轻人”

杨振宁曾在多个场合表示,自己一生最重要的贡献,是帮助国人改变不如人的心理。

生长于21世纪的刘志洁这代人被称为“平视世界”的一代。他们恐怕难以体会,当年中国学者想走出国门看世界,远不像现在这么轻松。

葛墨林经历过20世纪80年代繁琐的出国审批流程,还是杨振宁一个月连发两次电传(Telex)催促相关部门发挥了作用。

到了国外,葛墨林切身感受到,“一部分外国学者是看不起中国人的,因为我们落后。”然而,没有人敢看不起获得了诺贝尔奖的杨振宁和李政道,“由于他们,我们这些后辈也觉得心中有底气。”

物理学界有个很著名的会议——索尔维工作会议,召开地点在比利时布鲁塞尔,因索尔维家族赞助而得名。许多划时代的大人物都出席过:爱因斯坦、普朗克、庞加莱、洛伦兹、居里夫人……

当年,会议的核心人物主要来自欧洲和苏联,但他们专门邀请了杨振宁。葛墨林亲眼所见,很多世界知名的物理学家、数学物理的研究者对杨先生都非常尊敬,索尔维家族专门在曾经接待过爱因斯坦等人的大厅接待了杨先生一行。“有一种扬眉吐气的感觉。”

在纽约州立大学石溪分校的理论物理研究所,因为有杨振宁在,工作人员对去访问的中国人都非常客气。

而这位举足轻重的大科学家给人的印象总是“平易而友善”的,尤其对青年学生,“丝毫没有架子”。

南开大学物理科学学院院长张国权记得,2007年是杨先生获得诺贝尔物理学奖50周年,当年11月,南开物理学院学生思辨社“今日物理”讲座的学生主持人给杨先生发了一份传真,邀请他来给本科生作报告,没想到杨先生非常高兴地接受了邀请。很快,杨振宁在南开大学小礼堂作了报告,题目是“1957年宇称不守恒在物理界所引起的震荡”,回顾了关于弱相互作用宇称不守恒理论提出过程的思考。

当天小礼堂座无虚席,过道和第一排前面的地上都坐满了人,原计划1小时的讲座,讲了两个小时。对学生提出的问题,杨先生都非常耐心地回答。

杨先生不只自己讲学,还经常邀请国际顶尖学者来讲。葛墨林回忆,杨振宁总对他们说:“你们看世界上谁做得好,就把他请来。”1987年,杨振宁促成研究室请来苏联的学派领袖、著名数学物理学家法捷耶夫。当时杨振宁、陈省身和法捷耶夫相聚南开数学所,被称为“三星聚会”。

“一个学校最重要的是它学生的素质,是它的空气,而不是它的设备。”追思会上,龚克读起一段1988年杨振宁在南开大学新生开学典礼上的讲话。杨振宁回忆了西南联大那段求学经历:学生在日本飞机的轰炸间隙上课,40个人挤在一间茅草房宿舍里睡觉,没有什么菜吃,饭里至少也有十分之一是沙子……可西南联大造就了非常多人才。

杨振宁对南开学子说,我希望你们不要忘记这点。中国是一个很大的国家,有很多矿产、水利资源等种种财富,不过,最大的财富是中国的年轻人。21世纪的中国,是建筑在这些人身上的。

“我深知我肩负的是怎样的民族使命”

创立南开数学所理论物理研究室后十几年间,杨振宁投入了巨大心血,从人才引进、研究方向确定,到仪器设备添置等,事无巨细,对此杨振宁说得简单,“我确实帮助南开数学物理研究室做了一些事情。”

很多人都记得,为了举办那些国际性会议,杨振宁专门去香港筹集资金、换汇资助会议,还特意买了咖啡机带回来。因为当时南开大学没有足够多懂英文的秘书,他把自己在香港中文大学的秘书带来服务了一段时间。

杨振宁常对南开师生说:“人不可以有傲气,但不可无傲骨”。按照当年举办国际会议的经费使用规定,国内外专家餐费补贴标准是不同的。但这种模式在南开被杨先生否定了。他坚持要内外平等,自己想办法去筹集资金补齐费用。就这样,南开数学所的国际会议上出现了国际上的重大人物和国内参会的小青年一起拿着餐盘排队吃自助餐的情景。杨振宁也和大家一起排队。“到南开来的学者,无论多有名都不敢‘耍大牌’。”葛墨林说。

杨振宁对自己的吃穿并不计较。在那幅与陈省身谈话的画作中,杨振宁身穿一件紫色夹克。葛墨林回忆,自己从1983年见到杨先生时,他就穿着这件夹克,十几年来,除了出席正式场合外,他总是穿着这件夹克,夹克的颜色也慢慢从紫色褪成淡紫色。有一次,他把那件紫色夹克忘在南开大学宁园一楼的衣柜里,还特意从香港给葛墨林打来电话,请他把衣服寄到香港。

“杨先生始终坚持钱要花在最有用的地方。”葛墨林说。杨振宁创立的中美教育交流委员会(CEEC),专门用于资助中国学者去美国开展访问研究。据统计,一共有80多位中国学者获得了资助,包括后来担任复旦大学校长的杨福家、著名数学家王元等。“我也是受资助者。”葛墨林说,自己后来才知道,杨振宁曾发着高烧,开车两个多小时去纽约作募捐演讲。令人欣慰的是,很多人回国后都在各自领域为国家科技发展作出了贡献。

追思会后,葛墨林动情地为南开师生讲述了“杨振宁与南开”的诸多往事,末了,他延续了杨振宁的传统,对学生说,“你们有什么问题都可以问我。”

他最希望让台下这些年轻人记住的,是杨振宁曾对自己说过的一段话:“在我生长的那个年代,中国的贫穷与落后是你们无法想象的,可能我说的有些话你们不能理解,但我深知科学发展对国家的重要性,我也深知我所肩负的是怎样的民族使命。”

原文链接:https://zqb.cyol.com/pad/content/202511/05/content_418289.html?isshow=1

审核:韦承金

|