陈杰

陈杰

题图①:杨振宁2004年秋摄于南开大学(刘耀辉摄)

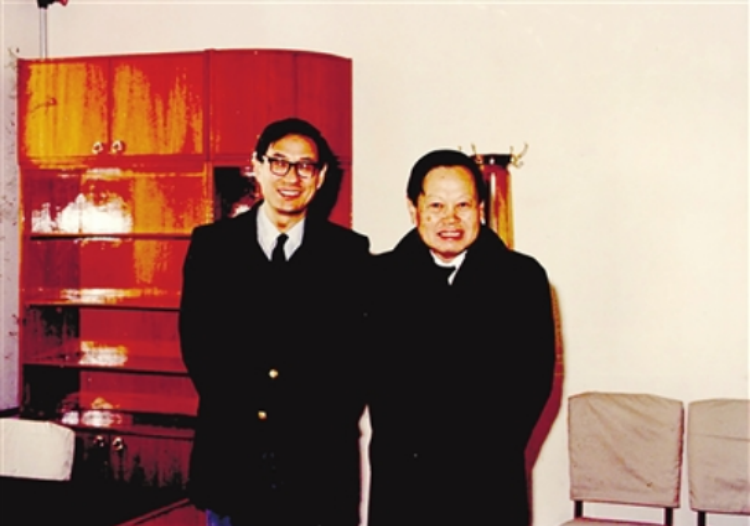

题图②:杨振宁与葛墨林(左)1987年在南开大学的合影(南开大学供图)

“感恩陈先生,感恩杨先生!”10月18日上午,在南开大学纪念陈省身数学研究所建所40周年发展论坛上,中国科学院院士葛墨林反复叨念这句话。陈先生即陈省身数学研究所的创始所长、国际数学大师陈省身,杨先生即陈省身创所之初设立理论物理研究室请来的杨振宁,杨振宁把时在兰州大学工作的葛墨林带到南开大学,共同投入新前沿领域的探究。“杨先生指导研究最重要的启示是,这个领域世界上谁做得最好,就请谁来做。”葛墨林深有感触,“前段时间还与杨先生联系,他脑子很清楚。我问杨先生为什么高寿依然思路清晰,杨先生说,是遗传。杨先生101岁的时候,我去看他,说起我的好朋友中科院赵忠贤院士比我小5岁,杨先生说不对,比你小3岁。我回来一查,果然小3岁。”

时间稍过,中午12时许,杨振宁先生逝世的消息传来,令葛墨林心痛不已。

一生最重要的贡献

10月,与杨振宁先生紧密相关。他诞生于1922年10月1日;1957年10月,杨振宁因“对宇称不守恒定律的深刻探索以及由此带来的基本粒子领域的许多重要发现”,与李政道先生同获诺贝尔物理学奖;2025年10月18日,这位科学大师生命时针停止,10月24日,生命归于大地。

凭借发现J粒子,1976年获得诺贝尔物理学奖的华裔科学家丁肇中说过,中国人在国际科学上建立不朽之功绩者乃自杨振宁始。杨振宁生前,当有人问“您一生最重要的贡献是什么”,他回答:“帮助中国人改变了自己觉得不如人的心理作用,我想我在科学工作的成就帮助中国人的自信心增加了,这个恐怕是我一生最重要的贡献。”

与杨振宁共事多年的数学家和理论物理学家费里曼·戴森(Freeman Dyson)说,科学是一项人类活动,理解它的最佳途径是理解开展这项活动的人。

尊重传统,又引领未来

“他是一位保守的革命者。和富兰克林以及华盛顿一样,他爱护过去,尽可能少摧毁它。他对西方科学的杰出学术传统和对中国祖先的杰出文化传统同样崇敬。”这番话出自费里曼·戴森。1999年5月22日,在杨振宁于美国纽约州立大学石溪分校荣休学术讨论会的晚宴上,戴森作了题为《保守的革命者》的演讲,刻画了杨振宁处世为人的态度、风格及特性。

在戴森称其为“保守的革命者”之前,杨振宁从没想过自己是“保守的”,后来他觉得戴森讲得很有道理,自己重视传统,通常只在必要的情况下,才会去探索新的方向。

戴森还认为,杨振宁是继爱因斯坦和狄拉克之后,20世纪物理学的卓越设计师。从当年在中国当学生到后来成为纽约州立大学石溪分校的哲人科学家,引导杨振宁思考的,一直是他对精确分析和数学形式美的热爱。

“以杨先生为例,他为什么有这么多成就,这不是某一个单一的性格造成的,也不是因为他有超人的能力,杨先生的成就反映才智和个性的结合。个性的形成是一个长期、全面的过程,和小时候受的教育,和家庭教育、社会的教育,文学的修养、艺术的修养,和人生以前多方面的发展都是联系起来的,所有这些东西加起来形成了一个人。”这是与杨振宁先后在美国纽约州立大学石溪分校、清华大学高等研究院共事过的物理学家聂华桐作出的分析。

一位“保守的革命者”,既尊重传统、尊重历史、尊重规律,但又从不守旧,在继承的基础上创新,引领未来,恰恰符合杨振宁的为学与为人。

一个物理学家的品位与风格

根据杨振宁生前的说法,他对于物理学的品位大部分是1938年到1944年在昆明西南联大做学生的时候形成的。“在大学期间,我在战时的昆明遇到了吴大猷和王竹溪两位老师。他们指引我进入了物理学中的一些领域,而这些领域后来发展成了非常重要的研究方向。在这两个新生领域中的研究工作,对我的研究品位与风格产生了重要的影响。”

杨振宁在大学四年级时念了吴大猷教授的“论物理”课,这门课讲的是19世纪发展出来的物理学的一个重要理论方向,影响到20世纪量子力学的发展。每到下课后,许多学生总是围着吴大猷热烈讨论问题。“我记得最清楚的一幕,就是在西南联大西北角的一个校门外边,有一条很长的轻便的铁路,吴先生和我们就站在那个校门外,在铁路旁边讨论物理。然后到很晚了,他看了表觉得实在是非走不可了,我们就看着他顺着铁路走。”杨振宁回忆吴大猷时说。

1942年,杨振宁的学士论文《群论与多原子分子的振动》是在吴大猷的指导下完成的。王竹溪教授将杨振宁引入了统计力学领域。1944年,在王竹溪指导下,杨振宁以《超晶格统计理论探究》一文获硕士学位,由此进入统计力学研究领域,这也是20世纪物理学后半程最重要的新领域之一。

杨振宁通过在西南联大7年的学习,不只是了解了物理知识的内涵,如他自己所说,更重要的是形成了他个人对于物理科学的一种品位和偏好。他说:在创造性活动的每一个领域里,一个人的品位,加上他的能力、气质和际遇,决定了他的风格。而这种风格又进一步决定了他的贡献。

杨振宁认为,物质世界有它的结构,而一个人对这些结构的洞察力,对这些结构的某些特点的喜爱和憎厌,正是他形成自己风格的要素。因此,品位和风格之于科学研究,就像它们对文学、艺术和音乐一样至关重要。

这是杨振宁的精当之言。

杨振宁在《读书教学四十年》一书中回忆说,在西南联大的7年里,尤其是后来两年念研究生的时候,自己渐渐地能欣赏一些物理学家的研究风格。他当时最佩服、也是一生最佩服的近代物理学家有三位:爱因斯坦、费米和狄拉克。“三个人的风格是不一样的。可是他们的风格有一个共同点,就是都能在非常复杂的物理现象之中提出其精神,然后把这精神通过很简单但深入的想法,用算学方式表示出来。”

杨振宁还说,不只是大的科学问题需要品位;即便是对一个研究生,发展自己的品位也很重要,他需要判断哪些观点、哪类问题、哪些研究方法是自己愿意花精力去做的。

戴森在《保守的革命者》演讲中称,杨振宁对数学美的感受,照亮了他所有的工作。1938年到1939年,杨振宁的父亲杨武之介绍他接触了近代数学的精神,给予其一生不可磨灭的印象。“也许因为受我父亲的影响,我较为欣赏数学。我欣赏数学家的价值观,我赞美数学的优美和力量:它有战术上的技巧与灵活,又有战略上的雄才远虑。而且,奇迹的奇迹,它的一些美妙概念竟能支配物理世界的基本结构。”(《父亲和我》,《杨振宁选集》,第295页)

在20世纪的物理学中,杨振宁是继爱因斯坦和狄拉克之后,同样以优美数学风格的物理工作建立不朽贡献的伟大物理学家。这是物理学界所公认的。

“任重道远的科学家”

杨振宁一生的挚友,在西南联大低他一级的同学熊秉明说,杨振宁的生活实践是入世的,有着强烈的忧患意识和历史使命感,称他为任重道远的科学家是最恰当的。巧合的是,华罗庚和陈省身在西南联大算学系的学生、数学家徐利治谈到两位恩师时认为,他们都是比较关心政治的入世派。

杨振宁在《陈省身先生与我》一文中写道:陈省身是西南联大时期一位极出色和受欢迎的教授,和华罗庚、许宝騄及其他年轻教授一起,在校园里营造了活跃的数学研究气氛。我对我的大学生活有着美好的回忆,对我在那里所受到的良好教育(1938—1944)怀着深深的感激之情。

西南联大时期曾与杨家在昆明文化巷同住一院的柳无忌教授说,“在敌人侵略下,学生与教授都在后方过着流离奔波的生活,可是,民族精神依然兴旺,而‘士气’更因炮火洗礼而变得刚毅。”“战时的学生,饱尝艰辛,却没有懊丧,没有颓废。他们求学的态度是严肃的,预备学成后尽一己的力量,为国家服务。”“他们的成绩不逊于战前的学生,而意志的坚强与治学的勤健,则尤过之。”(《烽火中讲学双城记》,《柳无忌散文选——古稀话旧》,第108页、114页)

杨振宁自言,“抗战八年是艰苦困难的日子,也是我一生学习新知识最快的一段日子”。(《父亲和我》,《杨振宁选集》,第296页)他还曾说,“我们所有的人都有救亡的意识,都觉得国家民族正在生死存亡之关口。在那样一个困难的时候,我们还能够坐下来学一些学术上的东西,非常不容易。所以,大家都非常珍惜每一分钟、每一秒钟”。【《美在科学与艺术中的异同》,杨振宁、翁帆编著:《晨曦集(增订版)》,第200页】

杨振宁那时就很出名,在西南联大时就有传言说他有可能得诺贝尔奖。“当时就是,至少我是听到过。”西南联大物理学系“三剑客”之一的黄昆回忆道。黄昆视杨振宁为“非常正常的一个天才”。朋友聚谈,谈的都是学问,志趣都在学问,都在科学。西南联大整个风气就是做学问。

1945年,23岁的杨振宁就是在这样艰难的历史环境与弥漫的文化氛围中走向世界。

非常实在,又想象力丰富

杨振宁说,“我为人处世都比较简单,不复杂,就是没有很多心思。我喜欢这样的人,所以我尽量做这样子的人”。【《晨曦集(增订版)》,第321页】

与杨振宁共事多年的聂华桐曾讲述,杨先生是非常实在的一个人,他做的工作都是扎扎实实的,他自己从来不做虚功,不做表面文章。他的工作都是有内容的,而且这些有内容的工作都是他反复慎重考虑过后做出来的,讲求实际效果,实实在在,这是他的一个性格。但通常一个非常实在的人往往容易缺乏想象力;同样的,一个想象力丰富的人又不容易很实在,可是杨振宁一方面很实在,另一方面又有十分丰富的想象力,这是他很重要的一个特点。

杨振宁生前兴趣非常广泛。他对中国古典文学、中国历史,对传记和考古——中国、埃及和其他许多地方的考古都了解得很多,而且也爱好音乐、艺术和摄影。杨先生在物理方面的兴趣也是广泛的,对纯理论和实验的东西都有兴趣。这是他的一个特征。多方面的兴趣使杨振宁随时都在吸收新的东西。而与此同时,他又能够坐下来做很深入的工作,并且作出重要的贡献。

聂华桐观察到,对杨先生来说,做学问是一种乐趣,从未见到他做学问的时候感到苦恼。“十年寒窗,埋头苦读”,不是他的形象,他是顺其自然,发展自己的兴趣。杨先生随时都在观察,随时都在提问题,随时都在思索答案,这就是他能够对很多问题都有深刻了解的原因所在,成年累月积累下来,知道的东西越来越多,了解得也越来越深刻,难怪人们一跟他接触都会感到杨振宁懂得那么多,了解得那么透彻,好像什么事情比本行懂得还多!

聂华桐还提到,杨先生另外一个很突出的品质,就是诚实。他对人坦诚,不会虚假的一套,更重要的是他对自己诚实。诚实是做学问的基本要求。一个人只有对自己非常诚实,总是对自己怀有疑问,常常更正自己的见解和观点,常常老老实实去思考自己在这件事情上做得对还是错,力求抓住事情的本质,才能真的抓到事情的本质。杨先生具备这种品质。

杨振宁还有一个特点是大多数人不常有的,一方面,他非常实在,而另一方面,他的思想又非常容易受到激发,在新的物理现象面前充满激情和有灵感。既能吸收别人的东西,又具有独立思考的能力和习惯,这在杨先生身上得到充分的体现。杨先生取得这么大的成就,却终生保持着谦虚好学的态度。

杨振宁说过,一个人的生命长短不应用年份来度量,而应历数其所经历过的成功事业。他说自己出生在提倡“赛先生”和“德先生”的五四时代,难忘儿时从父亲口中学到的一首歌《中国男儿》:“中国男儿,中国男儿,要将只手撑天空……”

这位科学大师走过了一个世纪,如今远去,令我们无比怀念!

原文链接:http://epaper.tianjinwe.com/tjrb/html/2025-10/24/content_143100_2747987.htm

审核:闫瑾

|