南开新闻网记者 李梦楚 学生记者 范姿仪

摄影 屈小菲

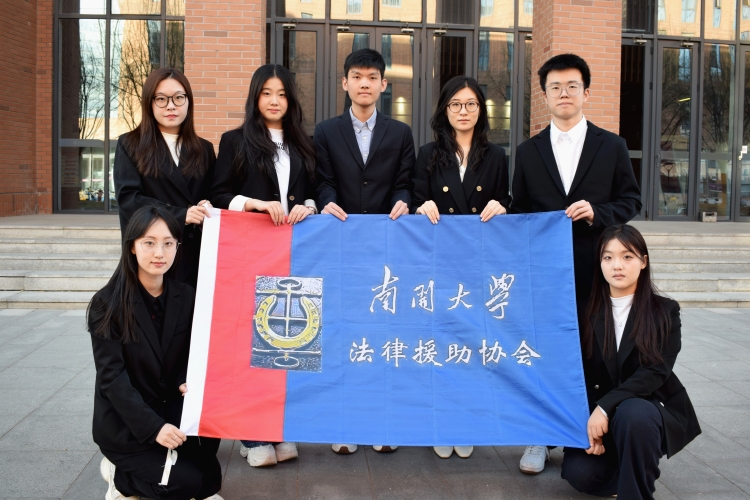

4月22日是世界法律日。在南开大学法学院,有这样一个学生团队——南开大学法律援助协会。他们以“援助弱势群体、推动法治进步”为宗旨,为大家无偿提供专业温暖的法律服务,被同学们亲切地称呼为“法援”。

“法援”协会廿余载践行初心使命,扎根法律咨询与社区普法,以专业服务传递着法律温度,书写着新时代法治服务的青春答卷。

“我们是温暖赤忱的南开法学人”

在嘉陵北里社区开展普法宣传

在津南品尚花园社区开展普法宣讲

22年前,南开大学法学院师生怀着“知中国,服务中国”的学术宗旨和“报效祖国、奉献社会”的理想追求,走进天津市南开区嘉陵北里社区,在那里建立了第一家社区服务基地。从最初的“摆摊”解决邻里纠纷,到如今覆盖津南、河西、蓟州等10余个社区村镇的法律咨询和普法宣讲活动,他们将法学课堂延伸到了千家万户。

进行法律咨询

自2004年成立以来,南开“法援”协会已累计处理案件500余起、年均形成45万字法律意见书,开展普法宣讲100余场,覆盖受众10000余人,创建法律援助基地10余个,招募项目志愿者超过600人,获得2024年全国青年志愿服务项目大赛铜奖、2024年天津市青年志愿服务项目大赛金奖,入选2024年天津市志愿服务“六个一批”先进典型、2025年天津青年志愿服务重点项目。

从第一代志愿者用油笔在白板上写下的“法律援助服务”几个大字,到农民工进城热潮里,围绕劳动权益保障专门组成的志愿小组进社区、工地赠送的《农民工维权手册》,再到数字时代下,走进龙水园社区为老年群体解答手机反诈软件使用的草稿图……这些荣誉和故事的背后是南开法学人二十余载的坚守与传承。

“我们是意见书的用心书写者”

法律服务是一项专业性比较强的工作,而提供法律意见书也是开展法律服务的一项非常重要的任务。

南开“法援”协会每一份意见书的诞生,都有着严谨的“成长轨迹”——“三级审核+案例检索”。当求助者焦虑地找到协会,团队会先以标准化的案情信息统计表,细致入微地收集案件线索,不放过任何一个关键细节。低年级志愿者负责整理案情,并依据扎实的法律条文、海量的案例分析,结合当事人情况起草初稿。初稿完成后,由高年级骨干对照类案大数据修正法律适用,仔细审核意见书细节。最后,再由会长审核语言的通俗性。必要时,也会请专业教师加入,为意见书的专业性把关。

意见书模板

经过多轮打磨,只为确保意见书里的每一条法律依据都准确无误,每一个解决方案都切实可行。这套层层把关、环环相扣的流程,就是意见书专业性的保证,让它成为求助者可靠的“法律指南”。

一份好的意见书,除了专业严谨,还需要体现人性化的关怀。文字之内,把“法言法语”转换成通俗易懂的话语,是一份跃然纸上的温暖;文字之外,定期回访当事人,了解法律意见的落实情况,定期整理复盘意见书,整理共性问题并向相关社区、部门反馈则是一份持之以恒的努力。

团队曾为一位因交通意外失去母亲的青少年轮流守候在邮箱旁,进行前后4次完整的意见反馈。也曾为一位被恶意拖欠工资十余万的企业职员组建答疑团队,努力为其争取维持生计的基本保障。这样的故事还有很多,协会只为把志愿精神和南开温度通过一封封意见书,传递给每一位求助者。

“我们是专业又接地气的‘翻译者’”

专业是南开“法援”协会的底色。团队设置了办公部、宣传部、实践部、宣讲团与案件代理部等部门,各部门协调参与、发挥各自所长。在案件回复上,严格遵循“多级审核+交叉印证”原则,每份意见书都要经过案件组长、部门主任、会长及负责人的多重把关,并引入类案大数据比对,使法律意见与法院类案判决结果有机结合;在宣讲准备上,针对不同社区、不同受众,专门制定宣讲方案,精细化满足群众需求。

如何让专业的法律术语变为社区群众听得懂的语言?这是团队常常思考的问题。对此,他们采取了“专业+接地气”的服务模式,摸索出一套实用的“从法条到白话”的转化技巧。

队员们巧妙地用日常生活类比法律概念,借助一个个生动鲜活的例子,把复杂的法律知识变得通俗易懂。例如,在处理消费维权案件时,面对“免责条款无效”这一专业术语,他们会告诉当事人,就像商家在收据上写“一经售出,本店概不退换”是无效的一样,合同里那些不合理的霸道“免责”条款,在法律上同样站不住脚。

在语言表达上,他们仔细拆解复杂长句,去掉过多的修饰和嵌套结构,让每一句话都简洁明了,确保当事人一听就懂。这些努力,都是为了让法律不再是陌生的条文,而是能被大家轻松掌握、用以维护自身权益的有力武器,真正践行着“翻译者”的使命。

这一路走来,南开“法援”协会的队员们将课堂所学融入法律实践,将知识化为力量,让法学不再是书本上的文字,而是成为解决现实难题的武器;这一路走来,他们以专业为笔,在法律意见书上严谨书写,为当事人驱散法律迷雾。又以温情为墨,在字句间、回访中传递关怀,让每一个受助者感受到法律的温度。

同时,一批批队员们也通过这段经历,更加坚定了“报效祖国、奉献社会”的理想。“组织鼓励同学们走出校园、走进社区街道参与法律服务,实现了实践育人与专业育人的有机结合。毕业后,他们中有人进入法检系统工作,有人选择扎根基层,有人赴西部支教……在不同的岗位上继续‘发光发热’。”社团指导教师周敬文介绍。

“尽管以后的路还很长,但是只要有法学人在,法律援助就一定会坚定地走下去。”这就是南开“法援”人共同的心声。

|