在津完成思想巨变 从“范雕龙”到共产主义战士

文图/井振武

文图/井振武

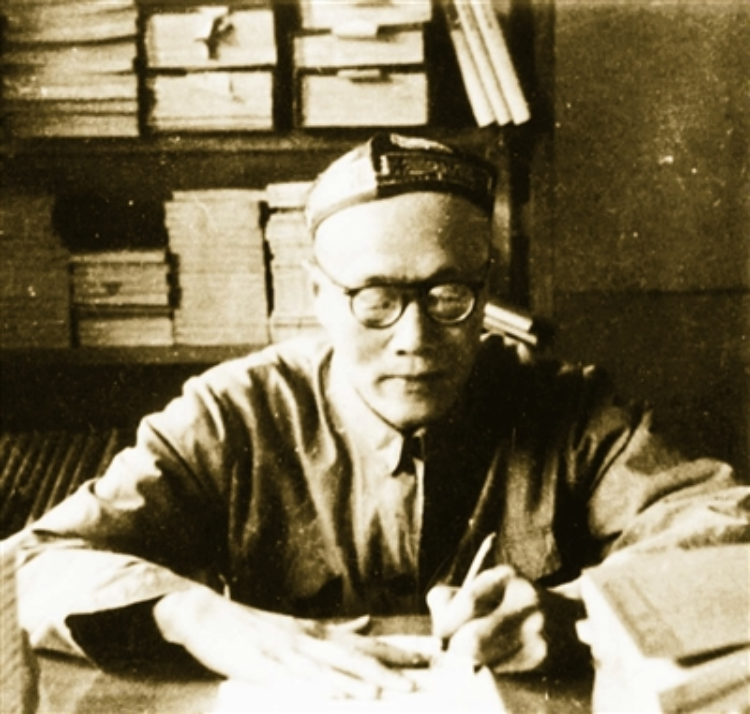

范文澜写作时的照片

范文澜写作时的照片

20世纪30年代南开大学校园南部风景

20世纪30年代南开大学校园南部风景

1941年,马克思主义史学家范文澜在延安出版的《中国通史简编》获毛泽东高度评价,被誉为中国共产党在历史研究领域的重大突破。而鲜为人知的是,这位新中国史学奠基人的学术与革命生涯均与天津密不可分——他曾在南开执教五年,其间由国学大家转变为共产主义战士,天津成为其人生转型的重要起点。

南开执教 潜心学术

范文澜是浙江绍兴人,北宋名相范仲淹后裔。祖父是知名的“绍兴师爷”,父亲科举不就,在家课教子女,自学医术,著称乡里。文澜随父研习《四书》《五经》及《泰西新史提要》等。他喜爱陶渊明的《桃花源记》《礼记·礼运篇》,常借阅中国古典小说。哥哥文济在大通学堂(军校)读书,是光复会学生官(队长),兄弟俩亲睹学堂主持秋瑾女士的被俘场面,“看得很分明,自然要同情秋瑾,厌恶那群狗子们”,在范文澜幼小心中埋下是非的种子。后入山阴县学堂、上海浦东中学堂、安定中学堂,遍读翻译小说及《国粹学报》,尤爱《鲁滨逊漂流记》和章太炎先生的文论。1913年考入北京大学预科,转年成为文本科国学门的弟子,师从国学大师黄侃,专攻《文心雕龙》。

1917年毕业后,范文澜先在叔父河南省河北道尹范寿铭处谋职,又去沈阳高等师范学校、河南汲县中学任教,南北奔波。1921年,经叔父介绍在上海浙江兴业银行当统计员。范文澜不喜欢与金钱打交道,不久便辞职了。生活的路究竟在何方?

1922年下半年传来好消息。南开学校校长张伯苓先生热情礼聘,范文澜来到天津,出任南开中学教员。他先担任中学部国文教员,又任教务会议成员和初三6班辅导员,被学校国文委员会推举为“中学六年国文计划书”起草员。他还担任过高三1班辅导员,教高三国文,当选中学部师生校务研究会代表。除在中学部任教外,还在大学部兼课讲授大学预科及二年级国文。由于汉学功底深厚,范文澜从1923年9月开始兼任大学部经、史、文学课程教师。1925年,他正式受聘为南开大学教授。据《南开周报》记载:范文澜开设的学程共分三节,“(一)史观的中国文学。以文学史为主体,附选历代诗文名著以资例证,俾学者于各时代文学状况,得有明白具体之概念。(二)文论名著。拟读《文心雕龙》《史通》《文史通义》三种,《文心雕龙》为重要,尤宜先读。(三)国学要略。《分懈经概论》《正史考略》《诸子略义》三部,其目的在使学生明悉经史诸子之源流得失,考证不嫌稍详,条例务求昭晰……”所有开设各科教材,均是自己编写。范文澜学术上严谨朴实,讲课旁征博引、生动而吸引人,颇受学生们所欢迎。他还积极参加学校的各类学术活动,为学生讲演《整理国故及其方法》等,担任《南开周报》及其后的《南大半月版》校刊学术顾问。暇余,还兼任河北省女子师范学院历史、文学等课程。范文澜回忆说:“予任南开大学教职,殆将两载,心焉乐之。亟谋所以餍其欲望者。会诸生时持《文心雕龙》来问难,为之讲释征引,惟恐惑迷,口说不休,则笔之于书。” 来到天津任教后,范文澜结束了颠沛流离的状态,开始了收入稳定的生活。1923年,他将妻子戴冠芳接到天津组建了温馨的小家庭,在教坛执教、在宁静的书斋中研究学问,悠哉悠哉成为“天津文化人”。

投身革命 坚守信仰

范文澜是桐城考据学派的传人,虽曾任过北大校长蔡元培秘书,但对新文化运动以及五四运动的反应并不热烈,仍是“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”。1925年5月,上海日本纱厂日籍职员枪杀中国工人顾正红,伤及多人,震惊全国。中共天津地委大力声援“五卅惨案”中死难的工人。在党团组织的发动下,天津中等以上学校罢课,南开大学爱国师生投身到反帝爱国斗争第一线。6月5日“南开大学五卅后援会”在操场上召开第一次群众大会,各团体5000余人参加。会后,愤怒的人群走上街头,举行示威游行。范文澜积极参与赴省公署请愿活动,一路走在队伍前面,大声呼喊口号,“嗓子都喊哑了”。

党组织迅速捕捉到范文澜的变化,曾派一名党员找他谈心,但话不投机没能成功。那时,李季达从北京来津,任中共天津地委书记,党组织要办一家印刷厂,加强舆论工作,一时没有合适的刊物,便以范文澜撰《文心雕龙讲疏》为内容印刷开张了。梁启超阅读《文心雕龙讲疏》后大为赞赏,亲为作序,认为“考拓精审,使义无不明,句无不达,于训诂义理皆有发明”。这是范文澜的第一部学术著作,也是他多年国文教学的体会与结晶。

随着党与范文澜的关系日益密切,1926年秋,党组织派了一位绍兴老乡、理论素养深厚的何同志找他畅谈,两人一见如故。范文澜先是发表了一通对《礼运篇》中所载“大同之世”乌托邦理想言论,当何同志提出疑问,范文澜不能自圆其说陷入疑惑时,何同志耐心地为他一一讲解,还送他布哈林著的《共产主义ABC》一书。范文澜读后,犹如醍醐灌顶,转而信仰共产主义。随后,他庄严地秘密加入了中国共产党。据学生蔡美彪回忆说:“他1926年入党,是党在南开大学的重要负责人之一。”

1927年3月间,好友李季达对范文澜说:“你应该去见见李大钊同志,领受些教诲。我们暑假中一同去北京某地,我给你介绍。”范文澜期待着,然而倾向革命的冯玉祥部队退出北京,奉系张作霖控制京津,“四一二政变”突然发生后,奉军在北京大肆抓捕共产党人和革命志士。随后,李大钊在北京被捕,遭受了各种酷刑。4月28日,报纸上刊登了李大钊临刑前的照片。后来,范文澜在新华日报上撰《李大钊同志永远不死》回忆文章说:“这给我多么刻骨剥肌的痛苦印象啊!”会晤不成,同志牺牲,更坚定了范文澜对信仰的追求和对党的坚定信念。与此同时,中共天津地委也遭受严重破坏。4月18日,江震寰等十五位革命志士被反动派杀害,白色恐怖愈演愈烈。因为范文澜经常在课堂上谈论国内外大势和共产主义学说,引起奉系当局注意。5月间,天津警备司令部要抓捕范文澜,提前与校长张伯苓打了招呼。在紧要关头,张校长通知范文澜说,“明天要来抓你了,还不快跑!”当晚,范文澜乘火车转移到北京去了。第二天,军警到学校抓人,张校长巧妙地说:“他是浙江人,回去探亲了。”

朴社耕耘 声名鹊起

1923年初,在商务印书馆郑振铎建议下,叶圣陶、顾颉刚、沈雁冰等人积极响应,相约每个人每月从工资中抽出10元存在银行中生利息,到一定数目后作为资本,成立一家同仁书店,目的则是自产自销书籍,这相当于文化人自办的合作社,周予同给它起了个雅号叫“朴社”。最初成员为十人,后来发展到二十多人。王伯祥任书记、顾颉刚任会计,社址设在上海。

1924年9月江浙战争爆发影响到上海,成员公议决定“朴社”解散。而顾颉刚受不了上海浓厚的商业气氛,决定北上去北京从教。1925年11月,他重组“朴社”,自任总干事,在北大二院租房,设立景山书社,朴社作为出版商,发行售卖图书。顾颉刚与范文澜是北大校友,特邀请范文澜加入,与京津名流时相往还,编辑出版书刊。朴社全盛时期,出版有顾颉刚主编的《古史辨》《中国文学史》《中国文学史大纲》《文品汇钞》和范文澜的《群经概论》《水经注写景文钞》等著作,由此“范雕龙”的绰号在津城声名鹊起。

1926年8月,顾颉刚应聘前往厦门大学任教,乘火车经天津后乘船南下。8月5日晚8点,顾颉刚偕夫人及两个女儿到达老龙头车站,范文澜前去迎接,并安顿顾家住进长发客栈后,在天祥市场共和春设宴接风。顾颉刚十分感慨,在日记中写道:“前数年到津时,最热闹者为日界,今则转至法界矣。”第二天,范文澜到客栈看望顾颉刚,又去长春栈买好船票。接着,邀请顾家一行到南开中学去参观,并雇了一只小船,乘舟前往八里台游览南开大学、望海寺等处。望海寺原在三岔河口,1918年海河裁弯取直时,遂将该寺迁至八里台复建。顾在日记中记载说:“南开中学分高级、初级、女子三部,共有两千人。南开大学秀山堂及思源堂两处建筑甚伟,地方甚幽静。”“望海寺中伟像一尊,抱膝而坐,极有胜游自得之趣,与其旁呆板之塑像不类。不知是何名手所塑。”大饱眼福后,印象十分美好。不料当晚大雨磅礴,范文澜冒雨,将顾家一行送上新丰轮。

范文澜返回北京后,在北大任教。他仍为党工作,初心不改。他曾两次被捕入狱。九一八事变后,他撰《大丈夫》一书,列数家国名贤,鼓励为国献身。抗日战争爆发,他与中共河南省委取得联系,积极投身救亡运动,举办抗日训练班,随新四军开辟游击区。1940年中原环境险恶,经中央中原局书记刘少奇介绍,范文澜赴延安。

原文链接:http://jinwanbaoepaper.enorth.com.cn/jwb/html/2025-10/30/content_87667_2767674.htm

审核:丛敏

|