1963年,许政扬先生摄于天津水上公园。

1963年,许政扬先生摄于天津水上公园。

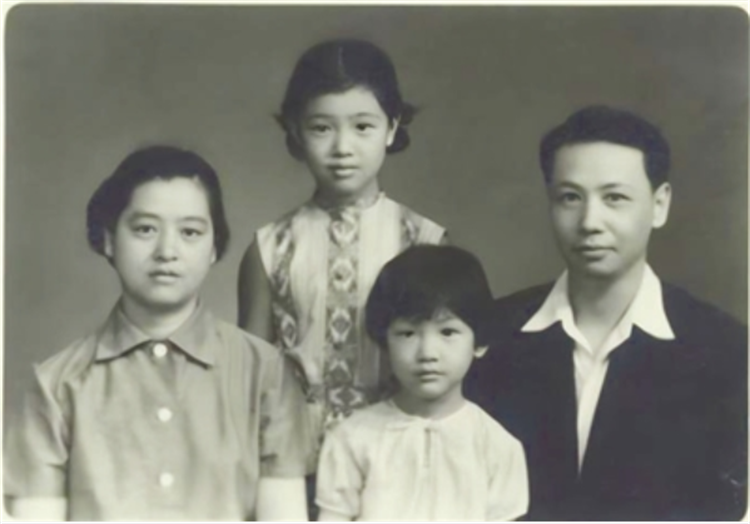

1963年,许政扬先生夫妇与两个女儿摄于上海。

1963年,许政扬先生夫妇与两个女儿摄于上海。

今年是家父许政扬的百年诞辰,他离开我们已将近六十年。父亲离开那年我13岁,妹妹8岁。如今我已年逾古稀,对父亲的记忆永远定格在童年时代。

一

在诸多学者的描述中,父亲是一个严肃孤傲的学究。而在我们的记忆中,他是一个多才多艺、充满生活情趣的人,是为我们的启蒙倾注了无限心血和智慧的慈父。

父亲喜欢画画,他给母亲、妹妹,以及华粹深伯伯都画过肖像。小时候教我画画时,他常会画上一两幅,如果满意就镶入镜框挂上一阵。有一次他临了一幅宋人朱惟德的《江亭揽胜图》,因为古画是绢本,呈淡棕色,所以用了牛皮纸。画好后,他将牛皮纸剪成圆形,镶入镜框,挂在书房墙上。华伯伯来访时看到,吃惊地问:你怎么舍得将《宋人画册》拆了?父亲不无得意地说:你再仔细看看。华伯伯端详了半天,发现是以假乱真,于是就让父亲再临一幅给他。

父亲的手很巧,做过很多手工艺品,泥塑、核雕、木雕、塑编等。胶泥是从我家附近小河边取的,掺入一些剪碎的麻刀和匀,捏成泥人和各种小动物状,晾干后再勾勒着色。现在家里还保留着泥塑的一只小花猪和一只黑猫,历经半个多世纪,仍然俏皮可爱。1960年代,女孩子多用塑料头绳扎小辫,父亲则用它编了很多小玩意儿,如绿色的青蛙和蚂蚱,红白两色的金鱼;蚂蚱的腿是用铁丝弯折的,翅膀用的是较宽的塑料带;最漂亮的是跳芭蕾舞的女孩,粉红色的裙子,单腿独立的经典造型。这些小玩意儿做得栩栩如生,人见人爱,有很多亲朋索要。

父亲还为我们的演出做过道具。二年级时的“六一”儿童节,班上排演了一出儿童剧,大意是:一只小公鸡捡到一个鸡蛋,谎称是自己下的,养鸡的大妈告诉大家,公鸡是不会生蛋的,并教育孩子们不能说谎。演出需要的鸡蛋是用胶泥捏成的,晾干后刷上白粉,约有十几个,装在一个小竹篮里。公鸡和母鸡的头饰比较难做,先得把旧报纸捣成纸浆,糊在一个大小适中的碗上做成半圆形头套;阴干之后糊上一层白纸,用彩笔画上眼睛、嘴巴;在顶部开一道口子,插上用硬纸板剪成并贴上红色的鸡冠;再在半圆形的下缘打两个孔,穿上丝带,就可系在脖颈下了。戴着父亲做的头饰参加儿童节的演出,我心里充满自豪感。

父亲留给我们的另一个记忆是儿时的启蒙教育。背唐诗是幼儿园时的功课,对此我已没有什么印象,倒是记得妹妹4岁时已能背诵数十首。应该是小学三年级时,为了让我尽快掌握常用成语,父亲做了一副成语扑克。他把四字成语拆分为两部分,分别写到不同的牌上;每张牌上有4个字,即两个成语的各一部分。扑克是用灰色卡片纸做的,有50余张。玩的时候,凡碰到对方所出牌上的字与自己手中的牌能够凑成一个成语,即可出牌,谁先将手中的牌出光就算赢了。一开始我总是输,很快地,偶尔也能赢一两次;短短几个月时间,我已将100多个成语记得滚瓜烂熟了。五年级时,父亲以《古文观止》作为教材,要我每周背一篇。每个星期日的早饭后,父亲将当天要背的文章大意讲授一遍,然后让我诵读,直至可以背诵。

突如其来的“文革”摧毁了我们的幸福生活。父亲的死讯我是在学校里得知的,没能见到父亲最后一面。记得父亲离开的前一天,曾对我说:“爸爸是反革命,对不起你们;妈妈没有问题,你们和妈妈……”这是他留给我的最后的话。那时的我完全没有意识到此中含义,只是隐隐感觉有些异样。年少之时,我曾一度对父亲的选择不甚理解。随着年龄的增长,我越来越深切地感到,在他看似无情的抉择中饱含着对家人的爱,他天真地希望,他的离去能够使妻女摆脱厄运,可惜他想错了。

二

1952年,父亲从燕京大学研究生毕业,到南开大学中文系任教。他为中文系和历史系开设过的课程主要有:中国文学史、宋元文学史、元曲语释等。

宁宗一先生曾描绘当年父亲讲课的丰采:“四周的课让我们三四两个年级的同学充分领略了许师的博学多才和个性魅力。这是一种崭新的感觉:讲课时舒缓的语气中具有颇强的节奏感;用词用字和论析充满了书卷气;逻辑性极强,没有任何拖泥带水的枝蔓和影响主要论点的话;板书更极有特色,一色的瘦金体,字体修长,笔姿瘦硬挺拔,竖着写,从右到左,近看远看都是一黑板漂亮的书法。如果说这是‘形式’的话,那么他的讲授内容更令我们感到深刻和精辟。比如在讲《西厢记》时,首先是顺向考察,这样我们就把握了王(实甫)剧创造性改编的关键。而在横向比较中,许师从俄译本直接引用《家庭、私有制和国家的起源》中的话:‘结婚是一种政治行为,是一种借新的联姻来扩大自己势力的机会,起决定作用的是家世的利益,而绝不是个人的意愿。’这真是画龙点睛的一笔,使我对《西厢记》爱情和婚姻的意义有了一种豁然开朗、茅塞顿开的感觉。”

父亲的同窗挚友周汝昌先生特别称赞他的博学和考证功力,甚至说“他博极宋元两代一切典籍,精于诗词曲语的考释,当世无可比者”“政扬这样的学人,在我们这一代说来乃是难得多见的极其宝贵的人才,一旦充分发挥了他的作用,在我们的学术史上将会焕发出异样的光彩,可惜他却过早地离去了。在他之后,我还没有看到同一学域中有足以与之媲美的青年学人出现”。吴小如先生归纳父亲的研究特点说:“政扬治学的路数承乾嘉朴学传统,从考证每一个字词、每一名物制度、每一具体问题入手,虽极细小的环节也不肯轻易放过……但政扬的功力却并不停留在考证上,他每讲一文,每举一事,必做到史论结合,思想内容与艺术特点并重。如果用清儒的话说,他是力求考据、义理、辞章三者统一,而不偏重或偏废的。”吴先生还说,“若政扬不死,且年逾古稀,则当世治宋元小说戏曲者,舍政扬其谁! 若政扬不死,则目前学术界虚夸肤廓之风,或可稍得匡正纠弹而略减浮躁空疏之弊”。

“文革”甫一结束,时任中华书局副总编辑的程毅中先生就着手筹划出版父亲的文集,可惜父亲已刊之作只有寥寥数篇。所幸周汝昌先生提供了当年两人合作的《〈水浒传〉简注》;周祖撰先生寄来了父亲燕京大学研究生毕业论文的部分残稿;而黄克先生悉心整理的父亲讲授《元曲语释》的听课笔记,则从一个侧面反映了父亲的课不仅传授知识,更着重于引导学生“碰到难解的词义,有哪些求解之路可寻”。在众多友人的倾力支持下,《许政扬文存》终于在1984年得以面世。

三

2015年家父诞辰九十周年之际,在宁宗一先生的精心筹备下,中华书局、人民文学出版社和南开大学文学院、历史学院联合召开了“纪念许政扬先生诞辰九十周年暨《许政扬文存(增订本)》发布会”,家父的师弟、86岁高龄的程毅中先生,父亲的学生以及很多学生的学生参加了纪念会。

程毅中先生回顾了当年与父亲的同窗之谊,并且说“许先生学识广博,而且学术非常严谨,他的每一个问题都是用大量的文献资料来做疏证”“他并不是一个专攻考据的学者,然而继承并发扬了清代以来不断有所发展的优良学风,做到了‘例不十,法不立’……许先生留下的文章不多,他不仅给了我们很多知识,在方法上也给我们很多启发”。

宁宗一先生说:“在近半个世纪的日子里,许先生高贵的形象始终活在我们这些敬爱先生的朋友及学生心中,他的著作也是我们反复阅读最多的经典。他的研究真正把考据、理论、文采熔为一炉,他的小说、戏曲互相参定、同步研究的方略,更是为1979年中文系成立戏曲小说研究室奠定了研究策略的基石。”

一些上世纪50年代求学于南开的学生回忆了家父的课带给他们的精神享受与艺术启迪:“我们这些同学都觉得听许先生的课简直就是一场非常生动、非常美好的精神文化享受。而且很重要的一点,他不仅是给了你知识,通过他的课还教给你怎么样做学问,怎么样进行学术研究。”

南开大学文学院的很多校友表示:许先生是南开中文系永远的骄傲,也是中文系有良知的师生心中永远的痛。许先生的学问、人格永远是我们的楷模;许先生的一生是有学养、有气节的中国知识分子经典的一生,做到了为学术而生,为学术而死,这是真正的知识分子实现自我人格的最高境界。

纪念会的后半,时任中华书局总编辑顾青先生向与会者赠送新出版的《许政扬文存(增订本)》,时任人民文学出版社总编辑刘国辉先生则赠送了《古今小说》校注本。他们分别发言,盛赞家父学问之精深。

刘国辉先生说:许先生注释的《古今小说》可谓经典中的经典,自许注《古今小说》出版,人文社再未出过新的注释本,因为后来者难以超越。从1958年至今(2016年),许注《古今小说》共印刷了170余万册,滋养了千万的读者,虽然许先生只留下了一本“文存”,一个《古今小说》的注释本,但是以少少许胜多多许。顾青先生也说:许政扬先生的学问是真正的学问,是能够流传千古的学问。数量不说明任何问题,质量才是真正能够传世的东西。中华书局看待学术著作的价值是重印、再版了没有?重印和再版了多少次、多少年?许先生的书值得重印,值得再版。非常高兴,这次再版增加了很多精美的照片,最让我感动的是那几个小玩具(指家父所做的泥塑、木雕、塑编等手工艺品),对于许政扬先生这样一个非常优秀的学者来说,他留下的每一件东西,不一定是文字,不一定是纸,像这类东西都应该存下来。我们能想见其人,能够想象他当时的生存状况,这对于我们认识一个学者非常有用。

我第一次阅读父亲的论著,是在上世纪80年代初为《许政扬文存》的出版誊录他的遗作之时。当时我最深刻的感触是,父亲发表的每一篇文章都经得起历史的检验。今天重读“文存”我仍有同感,父亲令我钦佩的不仅是他著述考证翔实、立论精妙、识见超前,更在于他的全部论著都经得起历史的筛选。其中或有并非尽善尽美之处,但却没有当年那种简单化、庸俗化的生吞活剥,没有拉大旗作虎皮的装腔作势,更绝无趋时媚俗之作。这正是一个学者最可宝贵的风骨与品质。

生命虽然短暂,学术精神永存。亲爱的父亲,永远是我心中的楷模!

原文链接:http://epaper.tianjinwe.com/tjrb/html/2025-09/19/content_143100_2642777.htm

审核:闫瑾

|