韦承金

2024年11月24日下午,我正走在从南开大学二主楼到马蹄湖畔办公楼的路上,突然收到叶先生溘然长逝的消息,望着马蹄湖中萧索的残荷,不由黯然神伤。从2004年秋初闻先生之謦欬,到如今已整整20年。先生的诗词学成就博大精深,才疏学浅如我不敢赞一词;先生德高而望众,嘉惠后学良多,传先生衣钵者不乏其人矣!有幸追随先生听了20年古典诗词讲座,我能做点什么力之所及的事呢?回想20年来与先生有关的一幕幕往事,既觉得很欣幸,又感到颇有压力——欣幸来自于受到先生启迪和鼓舞,压力是因为受到先生之鞭策。因忆起先生尝言:

既然我们同样遨游于诗歌感发生命的长流之中,我真诚地希望我们这条兴发感动的长流能够生生不息地绵延下去。我不辞辛苦地来讲,大家热情洋溢地来听,我想你们一定也得到了一份兴发感动的生命。日本的有岛武郎说过一句话:对于幼小者,你们得到了,就如同饮过血的狮子,从此增添了力量,可以更勇猛地向前奔走。我不敢这样说,但是,既然我们曾经得到过什么,就应该保存下去,传播下去。

由是我想,我从先生这里曾经得到那么多的鼓舞和鞭策,那么,把我对先生的这份感念记录下来,将这20年间我所亲历的有关先生的事公之于众,对诸位读者了解先生其人其学或许是不无裨益的。

以“跑野马”式授课阐释古典诗词之“兴发感动”

第一次见到先生是2004年10月21日,在南开大学东方艺术大楼举行的“庆祝叶嘉莹教授八十华诞暨词与词学国际学术研讨会”上,彼时我只是一名学生听众。

2004年10月21日,庆贺叶嘉莹教授八十华诞暨国际词学研讨会在南开大学举办

那时的大学生都喜欢泡网络BBS论坛,而BBS“我爱南开”站的“古典诗词”板则是我经常“灌水”的板面,南开学生里,诗词爱好者还真不少,后来以这些南开BBS诗友为基础,还成立有谷雨诗社,这种诗歌氛围当然与叶先生在南开讲学不无关系。有一回,看到“古典诗词”板有人转发叶先生八十华诞学术研讨会的消息,会议当天我便早早就来到会场“占座”。这场名家云集的学术会议,可谓让我大开眼界。

面对陈省身先生、杨振宁先生、冯其庸先生、王水照先生等的致贺与赞誉,叶先生以孟子“声闻过情,君子耻之”来表达自己的“惶恐”“惭愧”。可是先生虽自谦为“小女子”,却有一种在任何场合都无畏无惧的从容优雅之气度——面对满堂名家大师的注视,先生完全脱稿演讲,侃侃而谈。记得致辞快结束时,先生说:

我觉得,我们国家、民族,现在虽然是日臻富强了,可是我常常想,我们在追求物质这方面的成就之外,我们的精神、我们民族的精神、国民的品质,也同样是非常重要的……我们虽然生命是短暂的,但我们的感情、我们的理想、我们的希望、我们的追求是永远的,我们诗歌的生命、我们中国文化的那个血脉的源流,这种精神是生生不已的。

这段话我至今难以忘怀。先生说话时并没有许多演讲家的那种咄咄逼人的“气势”,但是听起来非常有分量、非常有穿透力。

2005年我从南开大学经济学系毕业,面临就业选择时,在入职金融业和留校做《南开大学报》编辑之间,我选择了后者,从此投身文字工作,不能说跟叶先生的影响没有关系。此后的这20年间,只要有叶先生的讲座,即便讲座多安排在周末或晚上,但我几乎每场必到——有时是工作上的“美差”,有时是业余时间的自愿“充电”,于公于私都有好处。

这些年听叶先生讲座令我印象尤为深刻的是,先生特别善于以其独特的视角挖掘、阐释古典诗词所蕴含的丰富人格力量。用先生的话说,古典诗词中所体现出来的诗人、词人的内心感情和生命境界,是诗词最具根本性的“质素”,先生将其名之为“兴发感动”。记得2005年秋,某演讲者在南开大学主楼小礼堂谈稼轩词,“辛稼轩有大丈夫之襟怀和肝胆,然后有大丈夫之辞章”“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”“诗词要与天地精神相往还”……演讲者引经据典,大谈稼轩词之豪放,可谓滔滔不绝、气势飞扬。讲座之后,台下的叶先生应邀作点评。先生首先对演讲者关于稼轩词“豪放”的阐释表示肯定。然后先生说,稼轩词之所以好,不仅因为其词之豪放,更在于其中有一种深微婉曲、低徊要眇的韵致隐藏在这些豪壮激烈的词句中——稼轩有一种大丈夫的志向,而他又不得不遭受许多屈辱,这使得他的词低回婉转、百转千回,虽豪放却有一种要眇幽微的双重意蕴。后来在多次讲座中,先生阐释稼轩词时,也都是要分析辛稼轩遭受的诸多屈辱、挫折。先生认为稼轩词的精神底色是那种英雄豪杰意志被摒弃压抑中所受的挫折,所以他的词中始终有两股力量在盘旋激荡。比如在同一首词里,有“倚天万里须长剑”、又有“欲飞还敛”,有“水随天去秋无际”、又有“忧愁风雨”“揾英雄泪”……先生的解说,将稼轩词豪放中的低回婉转、百转千回阐释得淋漓尽致,就连台下并非中文系学生的我,也能够真切体会到,我们今天所曾遭受过的那些困顿、无奈、彷徨,古人也曾遭遇过。愈认识到辛稼轩的平凡、隐曲的一面,则愈能感知其人格之伟岸。先生说,很多古代的诗人、词人都有一种平凡、隐曲的一面,都有曾经苦难的“弱”,然而他们更以一种持久、坚韧的力量来抵抗外界的压迫以坚持自己的操守、成就自己的理想,先生称之为“弱德”。

叶先生讲课有一“绝活儿”,就是从不看讲稿,任凭自己的联想来发挥——从一首诗或一阕词发端,引申到老庄孔孟,屈原、陶渊明,甚至西方符号学……有时你正听得入神,先生则喃喃自语“又‘跑野马’了”,好似“缰绳”一收,这“野马”就被拉回来了——叶先生管“跑题”叫做“跑野马”。而我们听讲座,都喜欢叶先生“跑野马”那种“兴感纵横”的感觉。早些年叶先生作讲座所在的东方艺术大楼逸夫厅,总是装不下那么多听众。后来就安排到南开大学能容纳听众最多的主楼小礼堂。

2008年11月,叶先生连续好几天晚上讲授“王国维《人间词话》问世百年的词学反思”。每天晚上7点开始,但是下午4点多主楼小礼堂门外就开始排队,阶梯过道也坐满了人,还是装不下,叶先生就让大伙儿围坐到讲台边上来,其盛况真有“从者如流”之感。记得2008年11月15日晚,先生从王国维词学谈到苏东坡词《八声甘州·寄参寥子》,先生的“野马”驰骋在苏东坡那历尽坎坷、跌宕起伏的人生“旷野”里,驰骋在北宋时期广阔的社会背景中,又“跑”到同一词语在历代诗词中的意象里。同一首词里,先生把东坡词句“有情风万里卷潮来”的那种“天风海涛”式的开阔旷放,与“不应回首,为我沾衣”的那种“幽咽怨断之音”,以及其中的抑扬起伏、低回婉转阐发得淋漓尽致,让苏东坡的音容笑貌仿佛就在眼前,听者如痴如醉……

先生的“野马”甚至还“跑”到自己的人生经历与体悟里。苏东坡连连遭遇人生的困境,先生说自己也曾“尽夜狂风撼大城,悲笳哀角不堪听”。而苏东坡写“万里卷潮来”,先生则以自己在浙江观海潮的美妙体验印证,先生演讲时那种悲欣交集的神态让人觉得,苏东坡的悲欣慷慨仿佛就奔腾在先生的血液里,也奔腾在我等现场听者的血液里了……那次讲座,先生讲得太忘乎所以了,回过神来才发现这“野马”跑得太远了,带着歉意说:

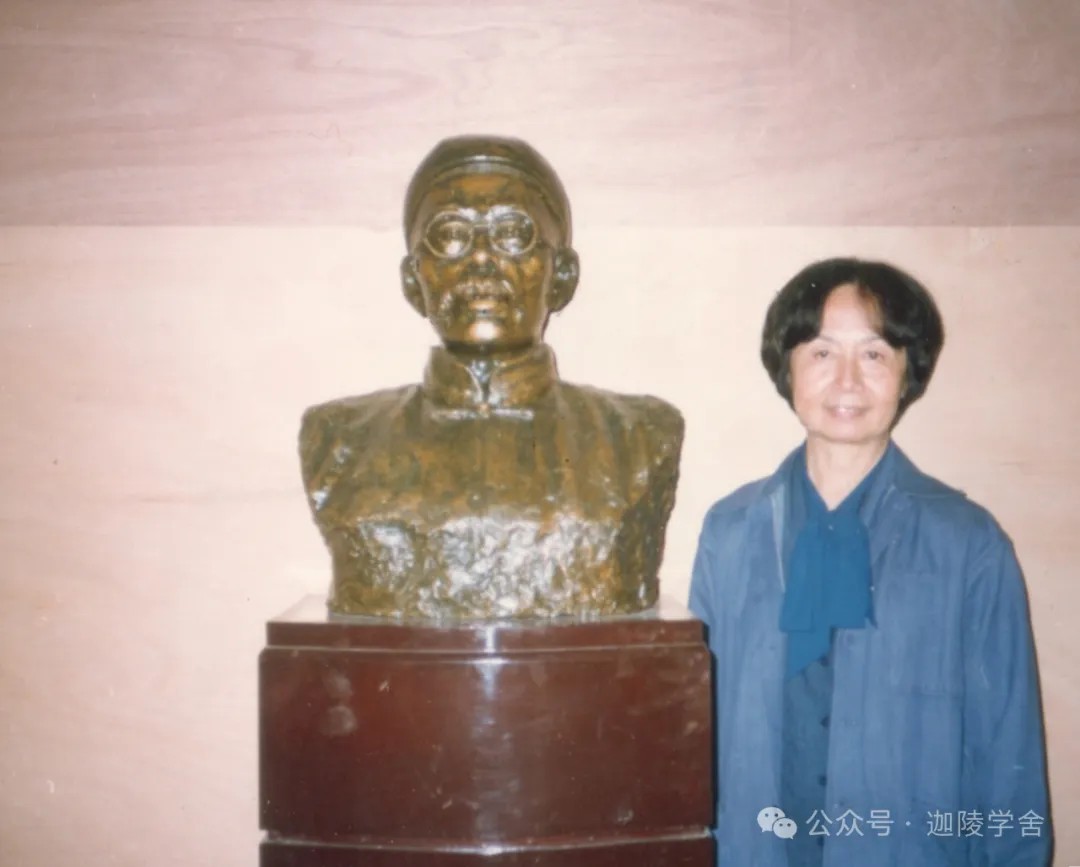

讲到海潮,我才想起来,今天本来想给你们看一张照片,但是很抱歉已经没有时间了。那张照片是我在浙江海宁跟王国维先生铜像的合影……我想起来我们今天讲座的题目是“王国维《人间词话》问世百年的词学反思”,还是没有讲完。

上世纪 80年代初摄于王国维故居

因为“跑野马”过于忘乎所以,先生原本打算三次讲完的系列讲座,不得不在这次的第三讲之后,在2008年11月28日晚又补了第四讲。

叶先生虽自谦是“跑野马”,然而若是没有深湛的学识,是很难如此生动地阐释古典诗词背后的那种“兴发感动”;没有深刻的人生体验和敏感的“诗心”,也很到体会到那些伟大诗人、词人的“诗心”——顾羡季先生曾说:“只有诗心理解诗心。”叶先生传顾先生之衣钵,讲课常有一句“口头禅”:“真正伟大的诗人,是用生命来写自己的诗篇、用自己的生活来实践自己的诗篇。”其对诗词的阐释可谓以诗心证诗心。古典诗词背后那种鲜活的生命力量在叶先生的“跑野马”里,每次听完讲座总让人感动,这与阅读文本时的感受是不太一样的,有时甚至是超越了文学文本的。

叶先生在讲座中曾多次提到顾羡季先生对她的影响,当年听顾羡季先生授课近六年间,迦陵先生积笔记八册,半生颠沛流离而这八册笔记始终珍藏什袭。后来我读到《顾随全集》和《顾随诗词讲记》,才知叶先生之“跑野马”其来有自。尤其由迦陵先生听课笔记整理而成的《驼庵诗话》和《驼庵讲诗》部分,堪称顾随文学思想、授课艺术的精华,再现了顾羡季先生当年“跑野马”之神采。叶先生在授课艺术方面,正是继承和发扬了顾先生“跑野马”式的“纯以感发为主,全任神行”之风格。而顾氏-叶氏这一学派“跑野马”式的授课特点,我以为是与重印象与感悟、重即兴与感发的中国古典文学艺术观念一脉相承的——而“跑野马”的讲课方式,大概也最适合于阐发诗词的“兴发感动”之精神。为此,我曾赋得小诗一首谨向叶先生致敬:

踽踽行吟继古贤,斯文赖有先生传。

诗骚李杜魂何在?野马云程逐八千。

“愿意把我喜爱的东西传承给下一代人”

先生讲课虽然“跑野马”,但那抑扬顿挫的节奏感,别有一种声韵之美。而先生晚年古典诗词讲座,在阐发其“兴发感动”之外,特别注重分析诗词的音律之美。

比如讲词的美感特质,先生先以PPT演示了温庭筠的词《菩萨蛮》,然后以体现古音之平仄韵律的声调、句读步节分明的节奏朗诵一遍这首词——“小山重叠金明灭”的“叠”字,普通话是阳平声,先生一定要按古音读成短促的入声字,这样才合乎词谱的格律,体现词的平仄声韵之美感。讲到“菩萨蛮”曲牌名,迦陵先生顺带介绍了作为中国古代两种不同的音乐文学传统之一的“曲牌体”之特点,以及“菩萨蛮”这个曲牌在唐朝的流传情况,兼及古诗吟诵,以此阐释诗词的声韵之美感。

先生晚年特别注重推广诗词吟诵,大概也是想传扬古典诗词的声韵之美。有时先生除了自己示范吟诵,还邀请一些在传承诗词吟诵方面比较出色的弟子、校友来作吟诵演示。比如2011年3月,先生专门围绕吟诵讲了“旧诗之美感特质与吟诵之传统”系列讲座,便特别邀请程滨学长(毕业于南开大学中文系,任教于南开中学)来示范吟诵屈原之《离骚》。我上大学时开始喜欢昆曲,因而对南北曲的音乐与文学之间的关系很感兴趣。而先生对于古典诗词音乐与文学关系的阐释及偶尔的吟诵示范,则让我对中国音乐与文学之关系有一种探源溯流的兴趣。此后我读吴梅、任中敏、杨荫浏、洛地等学者的著作,关注中国古典文学与音乐密切关联的大传统,除了少时喜欢音律的原因,与先生讲座中的启发也有很大关系。

由于中国古典文化艺术各门类之间关联十分紧密,加之叶先生注重古典文学的音律之美,又受精研曲学的顾羡季先生之影响,因而叶先生对于中华优秀文化的厚爱与传扬之贡献,并不仅限于古典诗词,还旁及昆曲等其他的古典文化艺术门类。

在中国古典韵文学“诗”“词”“曲”三大传统均与音乐有着密切联系,“诗”和“词”的音乐当下已经较为难以考究,而“曲”的音乐范式还在昆曲之中延续。因此,对于集中国古典文学之美与中国古典音乐之美于一身的昆曲艺术,先生曾有着特别的关爱并给予许多无私的扶助。

1987年叶先生到南京讲学时,曾特意观看了江苏省昆剧院著名昆剧表演艺术家张继青的拿手戏“三梦”——《惊梦》《寻梦》《痴梦》,据一同观看那次演出的白先勇先生回忆,“看完她(张继青)的《痴梦》,大家叹服,叶嘉莹先生也连声赞好”。上世纪八九十年代先生回国时,叶先生时常光顾在南开大学东村陈已同教授(吴大任先生夫人,天津业余昆曲曲社甲子曲社创办人之一)家中举办的昆曲曲会活动。后来2001年前后,通过叶先生的牵线,澳门实业家沈秉和先生为甲子曲社的昆曲活动提供资助,有了这笔经费,甲子曲社编印的《孤云曲谱》《琴雪斋曲集》《〈桃花扇〉全谱》《北昆大嗓曲谱》等“昆曲精粹辑存”系列曲谱才得以付梓,甲子曲社编辑的内部交流刊物《津昆通讯》才得以继续刊行,首届北昆(天津)重阳曲会(2002年10月在南开大学举行)也得以成功举办。2004年以后,白先勇先生多次携昆曲剧团来南开大学为大学生义演昆曲,也与叶先生的影响不无关系。

也是因为与诗词和昆曲的因缘,我有幸结识了程滨和朱赢(叶先生指导的博士,现任教于中国美术学院)两位学长兼昆曲曲友。2014年先生九十寿辰将近,我们合作为先生祝寿:朱赢学长参照《九宫大成南北词宫谱》的谱例,为先生的早年三首散曲《寄生草》《折桂令》《叨叨令》谱曲并组织录制《迦陵清曲三首》CD唱片,由程滨、朱赢唱曲,我任乐队主笛。虽然自知水平有限,但是以这种方式为叶先生表达敬意,我们是用心而诚恳的。

此后不久,《南开大学报》副刊登了叶先生的《影响我后半生教学生涯的前辈学者——李霁野先生》一文。我给先生助手可延涛老师打电话,本来想让可老师将样报代为转呈先生。电话那边可老师说:“我现在恰好就在先生家里,你等我问问先生是送信箱里呢还是直接送家里来。”可老师并没放下电话,直接如此这般询问先生,电话里还隐约能听见先生说“欢迎韦老师来”。随之可老师跟我说:“叶先生说欢迎韦老师过来,那你受累来叶先生家里一下吧?”这是我第一次登门拜谒叶先生。记得是可老师开的门,一见面叶先生就起身向我招呼:“韦老师,谢谢你,还特意跑一趟。”我说:“叶先生您直接喊我名字就可以,我听了您十年的讲座,也算是您的‘旁听生’吧。”先生听了微微一笑。奉上样报,先生展开副刊版,浏览一番说:“好,编得不错,谢谢你。你原来学什么专业的。”我还没来及回答,身旁的可老师已“抢答”:“我猜韦兄应该也是文学院毕业的吧?他很喜欢昆曲。”我接着可老师的话回答先生:“我原来是经济学系毕业的。昆曲是我的业余爱好,中文系学长程滨、朱赢是我的昆曲的朋友,他们说准备下月演出一折昆曲为您祝寿,还邀请我司笛伴奏呢,能以这样的方式为您的九十大寿送上祝福是我的荣幸。”先生略显惊讶地连问我:“哦,你也喜欢昆曲,而且还会吹笛子?你大概是因为喜欢昆曲而放弃经济学转做编辑的吧?”我说:“的确有这方面的原因,昆曲和中国古典文学的魅力太大了。另外,我这些年在南开一直旁听您的讲座……受您影响,我就想,当个编辑也许可以为我们的文化和教育事业做一些力所能及的工作吧。”先生还与我聊到甲子曲社,我说:“我曾到过陈已同先生家里参加昆曲活动,《津昆通讯》里记录有您也曾经常参加甲子曲社的活动。”先生说:“是的,我以前回国时去过几次的。曲社也不容易,后来我好像曾经联系到澳门的沈秉和先生为曲社提供一些力所能及的帮助。可老师,是有这么回事吧?”一旁的可老师说:“是的,叶先生,沈先生给曲社活动提供了一些赞助。”我补充道:“是的,有了您和沈先生的帮助,甲子曲社办成了好多事情……”

2014年5月10日晚,在南开大学馨香园举行的“叶嘉莹九十华诞暨中华诗教国际学术研讨会”庆典晚会上,学校为叶先生精心准备了一台传统文化艺术演出节目,其中有程滨、朱赢合作表演的昆曲《玉簪记》,刘立昇老师等诸多老先生一同参加组成伴奏乐队,我在乐队里担任主笛。当晚同台演出的还有天津音乐学院李凤云教授和王建欣教授的琴箫合奏,以及诗词吟诵、书法楹联展示等。先生十分高兴,在致答谢词时先生说:

对于大家的热情我十分感谢,但是我也觉得非常惶恐。因为,我平生一无所长,只是喜欢古典诗词,而且愿意把我喜爱的东西传承给下一代人,使我们的文化,使古人的精神、感情、志意、人格、品性能够在中国文化中传承久远。因为大家的热情,我以后会更加努力地工作,继续为古典诗词的传播作出我的贡献。

我没好意思打听先生对于这次昆曲表演的观感,但是过后不久,大概是出于对后学的鼓励,叶先生特意请助手转给我一册《迦陵诗词稿》,扉页有先生的签字:“韦承金先生惠存。迦陵二〇一四年六月于南开。”

先生对我的鼓舞与鞭策

因为经常听叶先生讲座,我作为一名校园媒体人,自然会经常为叶先生的讲座撰写新闻稿。时间长了,自然对先生的授课内容、方式方法乃至内在的学术理路有逐步深入了解——所谓“熟能生巧”,因而撰写有关先生的新闻稿颇能得到先生肯定。有那么一两回,别人写的关于先生的新闻稿,先生还通过助手联系到我,说建议让我来一起看稿一起修改一下。

2016年9月11日,叶嘉莹先生在南开大学东方艺术大楼演讲(韦承金 摄)

听讲座时,我还拍了不少叶先生在南开讲台上演讲的照片,当时只是顺便拍摄作为记录,没想到后来这些照片被《新华每日电讯》、《摄影世界》、人民日报客户端采用并在网络上大量传播,甚至叶先生百岁华诞庆典上播放的纪录片《风雅先生叶嘉莹》(由天津市委宣传部、天津海河传媒中心、南开大学联合制作)中,我拍的叶先生照片有幸作为纪录片封面使用,其传播之广是始料未及的,这是后话。2017年,我洗了几幅我拍的叶先生讲座照片,委托可老师转给先生,据说先生挺高兴,说我拍得很好。为此先生特意向可老师询问我的家庭情况,得知小儿正在上幼儿园,先生特别签名赠给我一册《给孩子的古诗词》,上款题了小儿韦牧的名字,这让我们一家子颇受感动和鼓舞。后来我为小儿启蒙古诗词,便一用先生的这一册《给孩子的古诗词》,每天给他朗诵。

作为《南开大学报》副刊的编辑,几次编辑叶先生大作的过程,也是让我从中颇受教益。最深的体会是,虽然先生讲课喜欢“跑野马”,但对于文字表达有着一种特别的敬畏之心,可谓反复推敲、精益求精。比如就诗词本身的分析来谈纳兰性德时,迦陵先生都从俗用“纳兰性德”或“纳兰容若”这个名字,但唯独谈到作为叶赫纳兰氏的祖上名人时,先生特意用纳兰性德的本名“纳兰成德”,这种细微处的区别,体现了先生的讲究。再比如演讲稿《九十回眸——〈迦陵诗词稿〉中之心路历程》因篇幅过长,不能在校报全文刊登,先生让我根据版面字数要求来删节,然后再给她审定。为了精简字数,有一些演讲时的口语、语气词,我在初步编辑时删去了。审稿过程中,先生把那些我原先以为可以减省的语气词又恢复回来了。我仔细体会之后发现,先生目的是为了要保留自己说话的语气,因为这种语气体现了讲座的一种生动的现场感,删除了,也就让“跑野马”的那种现场感和生动性大打折扣了。

2019年,我把十多年来听叶先生古典诗词讲座的记录整理成《“跑野马”之境——在南开聆听叶嘉莹先生古典诗词讲座札记》一文,写完后,又自觉写作水平有限,故而很长时间未敢轻易出以示人。2020年8月中旬,我终于鼓起勇气,将拙稿投递到范孙楼的信箱里,请可延涛老师转呈叶先生过目,信封里同时还附了我的几首诗词习作,几幅我拍摄的先生讲座照片和马蹄湖荷花照片——很巧,与先生一样,我也出生在荷月,也喜欢荷花。

十多天后,先生请助手可延涛先生转告我,说小文“写得不错”,并且先生没有作任何改动。先生还通过可老师的微信发来语音:

韦先生,前些时候,你曾经把你的作品叫小可带来给我看过,我觉得你的根柢不错,写得很好,我很欣赏你的作品。还有,可延涛来,带来你照的荷花,照得非常好,非常美丽。也谢谢你给我照了这么多像。谢谢!

我当时想,先生为人宽厚,不轻易批评后学,这些鼓励的话可能只是先生对一名普通“粉丝”的客套话罢了。像先生这样的名家大师,大概不会花太多时间来仔细读一个无名小子的文字吧?

我又斗胆向报刊杂志投稿。承蒙《世纪》杂志厚爱,小文作为该杂志2021年第4期“本刊专稿”栏目发表,发表时编辑将标题改为“在南开聆听叶嘉莹先生古典诗词讲座”。

收到杂志样刊那天是7月10日,恰巧是农历六月初一,先生97周岁寿辰,我麻烦可老师帮我转给先生一册样刊。可老师说,叶先生见到拙作发表很高兴,并转述说先生对我的诗词习作印象也很不错,希望我多写。

2020年,我从网上见到《为有荷花唤我来——叶嘉莹在南开》(由时任南开大学文学院院长沈立岩教授主编)一书的征稿消息,我鼓起勇气,试着将这篇总结我自己十多年来听叶先生讲座心得的长文投给编委会。文集收录的文章多是叶先生弟子、南开文学院师生校友以及王蒙、席慕蓉等这样的文化大家记写先生的大作。小文有幸忝列文集第一章之末,令我深感荣幸。

2021年,文集选定稿件后进入编审出版各环节。据说先生很认真仔细地审阅批改了入选文集的所有文章。而小文经过先生审阅之后,只字未动,只是打了一个“√”并批了一行字:“写得好,此一篇文稿全然不需改动一字!”没想到先生居然如此认真地读过拙文,而且给予这么高的肯定,这让我这名自诩为先生之“讲座弟子”的普通听众受到很大的鼓舞。

2021年暑假中,先生又请可延涛老师嘱我再将诗词习作选一些发给先生看。可老师说,先生虽然读过我的诗词习作,然而时隔一年,可能记忆不深了、又或者先生觉得我可能有新作——总之先生读了《“跑野马”之境》一文之后,希望能再读一读我的诗词作品。

我平时总觉得自己书读得太少,不大敢写诗词。但因为喜欢喜欢听叶先生讲座,而且也认识不少喜欢诗词的师友,所以平时也跟风地写了一些。于是我再次选了一些拙作,发到先生邮箱。

2021年八月底的一天,我手机收到一个陌生座机号来电,我犹豫几秒钟后,才接了电话。没想到竟然是叶先生的熟悉声音。“上次你写的那篇文章,写得很好,大家也都很赞赏。”然后,先生开始点评我的诗词习作:

可是我读了你的旧体诗词之后,觉得你的应酬作品太多了。以你的才分,写旧体诗还可以有很大的提高。可是你把才华浪费在这样的世俗唱和上面太多了,就把作品的品格降低了。你是很有才华的人,不要走那条庸俗的路子!

我说平时偶尔有想写诗的冲动,但是总觉得没有信心写好,写不出来。有时收到师友赠诗,往往又觉得假如不回赠一首,有些过意不去,自知水平有限,对此我也很困惑。先生赐教道:

宁可少作诗,但是要作就一定尽力作出好诗来。要多写发自性灵的诗,要在心里面真正有所感动时才写诗。

…………

另外,你要多读古人的诗,读古代的大家的好作品。这样你的语汇、你的vocabulary(词汇量、词汇表)、作诗的那个智慧就会丰富起来。你就可以用很精微、美妙的字句,来表达你的精微、美妙的情感。

那么,我该读哪些古人的诗呢?正想向先生请教,电话那头先生已在为我解惑:

建议你读陶渊明、李白、杜甫,还有“小李杜”——李商隐、杜牧之,以及苏东坡……

如此这般,先生为我列出一串书单。

聊了大约十分钟,末了,先生再次殷殷叮嘱:

总而言之,你对诗词的感悟能力、你文字表达的能力,都是很好的,你是相当有才华的人。但你要珍惜自己的才华,不要把才华、时间太多地浪费在世俗的事情之上。你有新的作品可以给我发邮件。我们保持联系……

先生此次特意给我打电话,围绕如何作诗为我“开小灶”、指点迷津。所谈内容是从前讲座中未曾听到过的,何其荣幸。我的理解是:虽然先生的授课重在如何欣赏、理解古典诗词,但是先生希望学生们在理解、欣赏古典诗词的基础上,要有作诗的实践、诗人的体验,才能更好地“以诗心理解诗心”、更好地传扬诗词文化。

2022年,我把自己20年来在南开听讲座的札记、写过的有关南开学人的散文整理出来,编为“南开园知见学人侧记”“南开聆听名家讲座札记”两辑。这些年在编辑主业之余断断续续写的这些文章,没想过能不能出版。只是希望这些工作有助于南开学风与中华文脉的传承发扬,就像先生传承诗词那样。想起二十年前我作出从事文字工作的决定,有聆听叶嘉莹先生讲座受到鼓舞的缘由。故而斗胆将书稿的目录和内容摘要作为一份小作业,请先生助手闫晓铮老师转呈先生过目。先生以99岁高龄而不辞目力、体力之辛劳,认真审阅后欣然赐题“斯文有传,学者有师”。值得一提的是,先生2014年赠我《迦陵诗词稿》时所题上款客气地称我“韦承金先生”,而这次题词的上款将“先生”改为更加亲近的“同学”,大概是认了我这个编外的“讲座弟子”吧?后来其中一册有幸出版,我便以“斯文有传——南开园知见学人侧记”为书名。想起这些年来,我的工作中也曾经历过一些挫折。但某些阻力反而让我性格中多了一些坚韧的东西,这也许就是叶先生所谓“弱德”的力量。因此赋诗一首以抒怀:

出家半路操文墨,逞论道谋非食谋。

卌载年华如水逝,两编拙稿恐名浮。

悲欣秉笔常中省,用舍由时免外求。

信有心灯传万古,照人无惧亦无忧。

当然,上文引述先生的话语时,夹带了先生对鄙人的谬赏,并非要借助先生的盛誉以腾我声名,而是想表明先生对后学的鼓励、劝勉以及对文化传承的殷切期望。

2022年底,叶先生因染“新冠”住院后,仍在努力工作。2023年初,中央文史研究馆、上海文史研究馆主办的《世纪》杂志约请叶先生为该杂志的卷首语栏目“世纪遐想”撰写一篇弘扬传承优秀传统文化的文章。先生虽抱恙在身,然而为了中华优秀传统文化的传承传播,仍然答应了这个邀请。由于住院期间执笔不便,便经过可延涛先生的大力帮助,由我为先生作口述整理,最终成《以诗词之“兴发感动”沟通中西文化》一文。文中说:

要认识到东西方的思维模式不同,东西方文化各有所长。因缘巧合,我在西方文论很发达的时候来到了西方,幸而能够将西方文论与中国传统诗词理论结合起来分析诗词,发现了中国诗词的一些更加丰富而微妙的作用与内涵。记得我当年在哈佛大学教书的时候,有一个会议室里边挂了一副对联:“文明新旧能相益,心理东西本自同。”我相信,中西文明、新旧文化之间是可以互相融合、互相增益的,从而在文化发展中会有更新的作用、更丰富的内涵。

先生一生坎坷,然而直到晚年仍然笃学不倦,志在会通中西文化,着实令人敬佩。这篇文章定稿后,先生还是要亲自在打印稿末尾签上“阅。迦陵”,这才嘱我发给杂志主编沈飞德先生。文章在《世纪》杂志上发出来之后不久,现代出版社的一位编辑联系到我,希望能合作为先生作进一步的口述整理工作。由于先生住院,不便打扰,只能说等先生将来出院后再说。

2020年7月21日,叶嘉莹先生九十六周岁寿辰在南开大学寓所(韦承金 摄)

2024年11月23日夜里(当是24日凌晨),久未做梦的我,忽然做了一个奇怪的梦:我梦见自己在一个医院里,见到一位长者向我招手。梦中的我,不知是不是因为没有佩戴近视眼镜,以至于无法认清这位长者的面孔。我问长者需要给您喂药或者喊医生吗。长者什么话都不说,只是不停地向我挥手。唯一的印象是,这位长者在我梦里的意念中始终是一种慈父般的感觉……我以为是父亲生病了,睡醒后我立即给父亲打电话,老父安然无恙,我这才放心。

没想到,24日傍晚时分收到先生溘然长逝的消息。夜难成寐,窗外竟然下起了淅淅沥沥的雨,我在天津待了二十多年,很少遇到北方冬天下雨的时候,似乎老天爷在为先生哀恸。遂将一些断断续续的思绪与感念,结为一副挽联,未计工拙也:

百年坎坷,笃学会中西,“弱德”持守只为斯文有传,痛哉先生今老去;

一世行吟,精诚动天地,兴感纵横曾教从者如流,悲夫“野马”再难回。

先生曾说:“柔蚕老去应无憾,要见天孙织锦成。”我曾自诩为先生“讲座弟子”,而今先生“老去”,我也还没有什么拿得出手的成绩可以告慰先生。所以,挽联的末尾,我不敢妄称是先生的“受业”弟子,最终选择落款“后学韦承金”。但是,毕竟“一日为师,终身为父”啊……等一下,“一日为师,终身为父”这句话在脑海中冒出来时,我突然联想到23日夜里那个奇怪的梦,梦中的那位给我慈父一般感觉的长者,难不成是先生?呜呼!

(作者系南开大学新闻中心《南开大学报》编辑部副编审、兼任南开大学本科生通识课教师)

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/aqJqvXsB9mU-Qmxk48Oyiw

审核:丛敏

|