周文彰

2024年11月24日18时刚过,叶嘉莹先生故去的消息,从四面八方传到我的微信。我怀着悲痛的心情,安排学会即刻要做的事情:发唁电、献花圈、组织写哀悼诗、安排代表参加告别仪式、筹备追思会……翻看越来越多的微信信息和朋友圈,让我既感慨又感动——叶嘉莹先生多么广受世人的瞩目与爱戴。此时,夜深人静,我写下了发自内心的诗《闻叶嘉莹先生仙逝之时》:

诗星安健万人牵,噩耗传来恸九天。

一夜文坛倾巨擘,百年德范结尘缘。

群中旧卷思佳句,网上余音仰达贤。

叶落根深枝更茂,先生遗梦后生圆。

叶嘉莹先生把毕生都献给了中华诗词的教育、传播和培养后学。作为中华民族最优秀的诗词女儿,她桃李天下,感动中国。

“飘零游子总归根”:扎在心底的家国情怀

叶先生1924年出生于北京一个书香之家,是辅仁大学古典文学高才生、加拿大皇家学会唯一一位中国古典文学院士。

纵观先生一生,大半与苦难和不幸相伴。少年和青年时代,她在沦陷中的北平度过,这时期的诗作饱含着对崇高民族气节的颂扬和对故国的深重忧思。其中,《颐和园》一诗写道:“当年帝子今何在,父老相传泪未干。”后长年漂泊海外,对故土的思念无时无刻不萦绕心头。1967年所写的《鹧鸪天》有言:“从去国,倍思家。归耕何地植桑麻。廿年我已飘零惯,如此生涯未有涯。”道出了她无奈的感慨和深重的家国情怀。无论在哪里,她始终心心念念自己的祖国。

1974年,先生第一次回国探亲旅游,从北走到南,从东走到西,亲眼见证祖国的变化和发展,满怀感慨与激动,写下了长诗《祖国行》,诗中写道:“卅年离家几万里,思乡情在无时已,一朝天外赋归来,眼流涕泪心狂喜”,“祖国新生廿五年,比似儿童甫及肩,已看头角峥嵘出,更祝前程稳着鞭”,表达了她对祖国崭新面貌的兴奋与喜悦、对祖国未来的期盼与祝福。

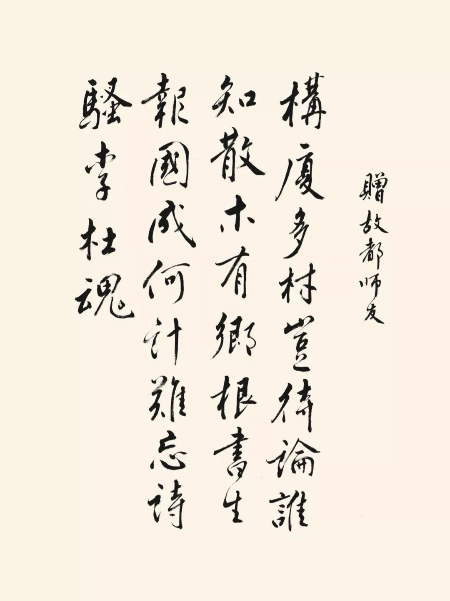

1979年春天,先生第一次回国讲学,与南开大学的情谊由此开始。她在《赠故都师友绝句十二首》这样写道:

构厦多材岂待论,谁知散木有乡根。

书生报国成何计,难忘诗骚李杜魂。

谢琰先生书叶嘉莹先生诗

此后,她还在北京大学、南开大学、复旦大学、南京大学、四川大学等数十所高校讲学。1993年南开大学中华诗教与古典文化研究所成立,先生任所长。2007年获得在华永久居留资格,2015年最终落叶归根,定居南开大学。南开大学建了一座典雅的小楼,集教学、科研、办公、生活于一体,取名“迦陵学舍”。自此,迦陵学舍成为传播中华诗词、传承中华优秀传统文化的基地。2018年先生累计捐赠3568万元在南开大学设立“迦陵基金”,推动中华诗词研究,弘扬优秀传统文化。

先生的悠悠桑梓情、拳拳爱国心,令人动容。

“诗是心头亘古魂”:当今诗教第一人

《礼记·经解》:“温柔敦厚,《诗》教也。”此后,从唐代白居易、清代顾炎武,到近代闻一多,都把“温柔敦厚”视为诗的灵魂,诗教,即为温柔敦厚之教。后来,“诗教”二字演变成用诗歌来教化民众、教化青少年的一个办法。这是孔子为中华民族开创的一种诗歌教育传统,因为孔子认为,诗具有“兴、观、群、怨”的功能,从诗中还可以学会“思无邪”,就是使自己的思想纯正无偏;而且在孔子看来,“不学诗,无以言”。从孔子对诗教的高度重视开始,中国的诗教传统已经绵延了两千多年。传统的诗教是“以诗育人”“得其性情之正”,而今天的“诗教”则是使学生接续传统,培养文化自信,落实立德树人的根本任务。

叶嘉莹先生一生都在继承和弘扬中华诗教传统,她说:“我是教诗的,我认为,诗歌能够用它的美丽的韵律、声音传达一种教化”,“中华诗教要流播、要传达给下一代,做出像李白、杜甫他们那样伟大的成就。我们年轻人,要共同地向着这样的高山去攀登”。她以承传经典、创立学说、兴教育人为己任,教书数十载,桃李满天下。

先生继承了历代先贤的诗教观点,并有新的发展,她的贡献最初主要体现在将中华诗词向国际化传播。上世纪60年代应邀担任美国哈佛大学、密西根州立大学客座教授。后定居加拿大,任加拿大不列颠哥伦比亚大学终身教授,1991年当选为加拿大皇家学会院士。先生积极探索“将中国古典诗词的气质转换为另一种语言体系”,不仅仅讲诗歌的知识,更重要的是讲诗歌的生命、心灵、本质。她一方面大量阅读西方文论,另一方面不断摸索探究着属于自己独特的讲课方法。她说:

诗歌里面是有生命的,我的英文也许不够好,我的文法、发音或许不够正确,但我讲一首诗,会把我所体会到的其中的生命感情讲出来。

听叶嘉莹先生用英文讲中华诗词,许多西方学生竟也常常感动落泪。诗,让她拉近了无数外国朋友与中华文化的距离。

叶先生对我国诗词事业的重大贡献,首推诗教工作。诗教关系国民德育培养,关乎人的心灵,品格和情趣,她1979年首次回国内讲学时,就把为国人讲授诗词之美作为平生心愿。她走遍了祖国的大江南北,从七八岁的孩童、十七八岁的青年学子,到百岁的学者,凡听过她课的,都深受教育与启发,终身难忘。她把中华诗词的精神和艺术生动活泼地传递给学生和公众。她的“兴发感动”的诗教理念、“开设讲坛”的诗教途径、“带徒传艺”的诗教模式、“著书立说”的诗教成就,正是对中华诗教传统的生动继承与发展。她的主要著作有《迦陵论词丛稿》《杜甫秋兴八首集说》《词学现代观》《清词名家论集》《迦陵文集》(十册)等,雅俗共赏,是中华诗教发行量较大的图书。在中华诗词界,有的阐释诗词是高手,但不会创作诗词;有的创作诗词是高手,但不会阐释诗词。难得的是,叶先生在这两个方面都是大家。

被苏轼赞美“文起八代之衰”的韩愈在《师说》这篇著名散文中,将老师的职责定义为三项:传道、授业、解惑。叶先生正是这样一位备受大家喜爱的老师。自上个世纪40年代在北京的中学教课开始,直至逝世,叶先生从教80多年,诗词已成为她的信仰,她生命的支撑,虽“一世多艰”,仍“寸心如水”。《孟子·尽心上》:“仰不愧于天,俯不怍于人。”叶先生作为中华诗教的倡导者和实践者,注重自身品德修养,秉持仁信礼义,恪守气节操守;她一生致力于中华诗词传承和发展,成就卓著,名扬四海,但却谦虚地说:“我教了一辈子书,除了作为一名教师,一无所长。”她的言行风范已成当今楷模,有人说她“站在那就是一首诗”,还有人浪漫地形容她“一生都与诗词‘恋爱’”。

作为“感动中国2020年度人物”,组委会对她的颁奖辞是:

桃李满天下,传承一家。你发掘诗歌的秘密,人们感发于你的传奇。转蓬万里,情牵华夏,续易安灯火,得唐宋薪传,继静安绝学,贯中西文脉……

这些优美的文字概括了叶先生对中华诗教的贡献与成就。2023年10月,南开大学牵头召开了中华诗教国际学术研讨会,我率中华诗词学会团组参加了会议。当时,叶先生已经住院治疗很长时间,但是她不顾大家劝阻,坚持到会场跟大家见面,并且发表了令人难忘的讲话。她不仅回应了诗友们对她的关切,更表明了她对中华诗教的热爱和深情。当时叶先生动情地说:“很高兴今天看到了很多年轻人来到这里。我们中国的诗歌的传统,诗歌对人的感动和教化的传统,一定会一直传承下去的。”就在这次研讨会上,中华诗教传承计划正式启动,计划以叶先生的中华诗教理念为依托,着力发挥南开大学的资源优势,努力凝聚学术研究、诗词教学、服务学习、社会实践等合力,以赓续中华文脉,推动中华诗教的当代发展和国际化传播。

“修成自在百年尊”:中华诗词界对叶先生的尊重与爱戴

叶嘉莹先生是中华诗词学会名誉会长,参与了学会的创建工作。2008年中华诗词学会向叶先生颁发首届“中华诗词终身成就奖”,颁奖词说:

从漂泊到归来,从传承到播种。……她替未来传承古典诗词命脉,她为世界养护中华文明根系。千年传灯,日月成诗。

2021年“三八妇女节”这一天,我与林峰、包岩、何江专程赴天津南开大学看望97岁高龄的叶先生。这是我作为中华诗词学会会长看望的第一位前辈。当时她已经以轮椅代步、但是依然思维敏捷,言语风趣,和我们的交谈轻松快乐,不时欢声四起。她回忆起1987年中华诗词学会成立大会上的情景,谈起了她和赵朴初、周一萍等前辈参加诗词活动的情景。谈起诗词,她更是滔滔不绝。她开朗的性格和广博的学识给我留下了难忘的印象。我代表中华诗词学会向她表达了美好的祝福,感谢她为中华诗词事业做出的重大贡献。我向她赠送了自己的作品《诗咏运河》,她回赠了《迦陵诗词曲联选集》。我还把自己的一首七言绝句《贺叶嘉莹先生荣获“感动中国2020年度人物”》写成了书法条幅赠送给:

感动神州一众星,

诗坛翘楚靓云屏。

殊荣激起千帆上,

平仄风吹遍地青。

中华诗词学会副会长、女子诗词工作委员会主任包岩向她展示了女子诗词工作委员会标识,该标识以她手捧书卷吟诵诗词的形象为底本设计,别具匠心地采用了蓝、黄、粉三种配色,分别代表了“弱德”“包容”“美好”三种寓意,她听得饶有兴味。叶先生尽管年事已高,但依然一如既往支持学会工作,2021年5月16日,第31次“全国助残日”,中华诗词学会残疾人诗词工作委员会在中国残联盲人图书馆举行成立仪式,叶先生应邀发来视频表示祝贺,鼓励身有残疾的诗词爱好者学习诗词,从中汲取理想、人格、品质的精神营养。2023年3月,江苏省诗词研究院成立,邀请叶先生担任学术顾问,她身在病房,仍然应允,给了江苏省诗词协会以极大支持和鼓舞。

2023年10月15日,本文作者出席中华诗教国际学术研讨会

叶先生对中华诗词事业的巨大贡献、对中华诗词学会的大力支持,赢得社会各界特别是中华诗词界发自内心的尊重和爱戴。她获选“感动中国2020年度人物”,全国广大诗友纷纷赋诗祝贺。2023年叶先生百岁华诞,海内外诗友吟诗庆贺;中华诗词学会、恭王府及南开大学文学院联合举办“海棠雅集”,学会授予她“百岁诗星”荣誉称号;《中华诗词》杂志社编辑了《百年锦卷咏斑斓——贺叶嘉莹先生百岁华诞诗词选》,由中国书籍出版社出版;中华诗词学会女子诗词工委和高校诗词工委联合主办了“好花原有四时香——叶嘉莹先生百岁寿诞诗词书法作品展”,特请沈鹏先生书写了“好花原有四时香”的展标。中华诗词学会因先生而自豪,以先生为楷模。学会和首都图书馆联合创办的中华诗词博物馆专设“迦陵书舍”,收藏她的著作及珍贵版本诗词类图书。

叶先生以深厚的家国情怀、扎实的国学根底、难得的西学修养与深刻的生命体验,始终坚持弘扬中华诗教传统、传承中华优秀传统文化,为中国古典文学的研究、传承和发展作出了不可磨灭的贡献。

(作者系中华诗词学会会长、原国家行政学院副院长)

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/_WReM5YJS84cPaFkpC6IDQ

审核:丛敏

|