①

①

②

②

③

③

④

④

叶嘉莹先生在性情上原本属于沉潜内敛型,不属于发扬激进型,但是,自其志愿回国教书之后,较多表现出发扬激进的一面,诗词风格也为之一变。她将小我投入诗词教育事业之后,逐渐从悲苦的心境中解脱出来,体验到生命中盎然的春意,获得了精神的新生和源源不断的力量。

一、喜见枝头春已到

叶嘉莹先生的(回国)申请得到批准。自1979年3月志愿回国教书以来,她获得了人生中难得的喜悦,诗词中出现了不同于以往的新气象与新体验。且看《绝句三首》中所写:

五年三度赋还乡,依旧归来喜欲狂。

榆叶梅红杨柳绿,今番好是值春光。

在她少年时代至中年时代的诗作中,从来没有过如此欢欣喜悦的生命体验。

她来到天津时,尽管还有大地震过后的断壁颓垣,但是她看到春意:“喜见枝头春已到,颓垣缺处好花妍。”

到了水上公园,她看到一花一草也很欢喜:“最喜相看如旧识,珍丛开遍刺梅花。”

到成都杜甫草堂参加学术会议,她更为欢欣:“作别天涯花万树,归来为看草堂春。”

当然,秋光也会让她愉快。吴大任校长送她一盆菊花,她在诗中说:“千古雅人相赠意,喜看佳色伴秋来。”总之,自她归国以后,她就感觉到了生命中的春天扑面而来。

她的欢欣愉悦还来自于对知己之情的体验,她在赠陈贻焮教授的诗中说:“新词赠我沁园春,感激相知意气亲。”又在赠缪钺先生的诗中说:“庄惠濠梁俞氏琴,人间难得是知音。”“纵然飘泊今将老,但得瞻依总未迟。”漂泊太久,寂寥太久,但幸好还是回来了,一切都不算迟,她终于找到了自我生命的归宿。

这种喜悦并不是在初归时才有,而是很长时间都有,如她在1993年的诗中写道:

我是东西南北人,一生飘泊老风尘。

归来却喜多吟侣,赠我新诗感意亲。

淋漓醉墨写新篇,歌酒诗吟意气妍。

共入葫芦欢此夕,壶中信是有壶天。

她由内心真正生发出来与知己喝酒吟诗的欢喜。

课堂上,息息相通的师生之情也令她沉醉:

白昼谈诗夜讲词,诸生与我共成痴。

临歧一课浑难罢,直到深宵夜角吹。

在讲课中,她从学生们的热烈反应和情感共鸣中获得了一种知音之感。此时她只能利用假期回国教书,待她回加拿大之后,那种乡思寂寥之感就又会袭来,而等她假期再回来之时,又是充盈着久别重逢的喜悦。

随着阅历增长,叶嘉莹终于改变了年轻时的羞涩矜持,表现出性格中潜藏的豪迈一面,在各地的讲学和游览中体验到生命的欢娱。她在1992年《西北纪行诗十二首》中说:“西行万里到兰州,自喜身腰老尚遒。”“却喜暮年来陇上,更于此地见芳菲。”她欢喜自己虽然年龄已大,但体力还很充沛,暮年来到陇上,也是一种欢娱的人生体验。她在1993年的词《浣溪沙》(一任生涯似转蓬)中也写过这样一种豪兴:“老来游旅兴偏浓,驱车好趁九秋风。”“无边景色夕阳中。”虽然已届暮年,但她心中充盈着欢欣。1996年到新疆时,她写下“欣逢嘉会值高秋,绝域炎天喜壮游”,当时她已经72岁,但还称自己出行为“壮游”,而且还说“我是爱莲真有癖,古稀来觅雪中花”,可见她对探索、攀登的不倦精神和浓厚兴致。

有了归国讲学的欢乐,她晚年的心情多是阳光明媚,在海外也能感受到美好春意,虽然穿梭在海内外,疲惫中也有一种快乐,如她在《温哥华花期将届》中说:

久惯生涯似转蓬,去留得失等飘风。

此行喜有春相伴,一路看花到海东。

可见她与春相伴,一路看花的豪情。

二、花开只为惜花人

叶嘉莹对自我精神生命的重生有着深刻的体验,她在《朱弦》中说:

天海风涛夜夜寒,梦魂常在玉阑干。

焦桐留得朱弦在,三拂犹能著意弹。

经历了天风海涛的险恶和夜夜寒凉的逼迫,她始终持守自己忠贞洁白之精魂,现在终于能够免于悲苦寂寞之吞噬,像焦桐一样获得重生,弹奏出属于自己的心曲。在她的词中同样有“焦桐”的意象,如《鹊踏枝》:

玉宇琼楼云外影。

也识高寒,偏爱高寒境。

沧海月明霜露冷。

姮娥自古原孤另。

谁遣焦桐烧未竟。

斫作瑶琴,细把朱弦整。

莫道无人能解听。

恍闻天籁声相应。

从词的上片,我们可以看到那个孤高美好而倔强独立的熟悉身影。而现在,她逐渐从那个高寒之境走下来,降落人间。她像经历了烈火烧灼的焦桐,有幸未死,在苦痛中把自己斫作瑶琴,弹奏出美好之音,不再是之前的孤独寂寥,而是获得了精神上的相知相应。

叶嘉莹自回国教书,体验了一种与以前不同的新境界,而她能够在暮年获得新生,在痛苦中获得解脱,从“故我”变为“新吾”,离不开她以哲人的智慧化解人生的苦恼,以坚强的意志面对尘世的烦恼,以投入实际的工作来打破现实的阻挠。如她在《为茶花作》中所说:

记得花开好,曾经斗雪霜。

坚贞原自诩,剪伐定堪伤。

雨夕风晨里,苔阶石径旁。

未甘憔悴尽,一朵尚留芳。

此诗虽然是因为赵钟荪把家中枝叶扶苏的茶花给剪伐为光秃秃的样子而作,但也含有她自己的影子在其中。她美好的生命一直在霜雪的层层逼迫中,虽然本性坚贞,但是她多情而柔软的心灵中充满了被戕害的悲伤。在不被呵护的岁月中,在朝夕的风雨侵袭中,在荒凉偏僻的郊野,她不仅不肯放弃自己日渐被消磨的生命和美好,而且用尽自己全部的生命力量,努力绽放出最后一朵芬芳的花,这既是庭园中的茶花,也是为茶花而写诗的诗人。

继而,她在《秋花》中写道:

芳根早分委泥尘,风雨何曾识好春。

谁遣朱蕤向秋发,花开只为惜花人。

她的心灵经历过无数次伤痛与绝望,如美好的芳根委于污秽的泥尘,奄奄一息,在残酷无情的秋风冷雨中苟延残喘,何曾感受过明媚怡人的春光。但是,她决不放弃自我生命的美好,用尽所有的热和力在秋天开出一朵朱红色的花,只为能够理解自己美好生命与情怀的惜花之人。

无论是精神上的知音,还是情感相通的惜花之人,她都通过诗词,在与国内的友人和学生的感情共鸣中感受到了。在第一学期结束讲课后,南开大学的师生们热情地为她准备了送别会,并赠以范曾先生所绘屈原图像。她在诗中写道:

题诗好订他年约,赠画长留此日情。

感激一堂三百士,共挥汗雨送将行。

因为闻讯赶来南开大学听她讲课的人太多,二三百人的阶梯教室容纳不下,校方规定必须持有听课证才行,试图把外校的人拒之门外,无奈之中,原天津师范学院一位“有才”的女生(按:徐晓莉),自己偷偷用萝卜刻章,制作了一张以假乱真的“听课证”,跑来“偷听”。徐晓莉在寄给叶嘉莹先生的信中写了一首长诗:“您曾用博大/扩展了我狭隘的心胸/您曾用精深/掘进了我思索的天庭/您的热忱/燃起我求知的烈焰/您的真诚/至今啊/还在陶冶着/我那做人的魂灵……我要/崇尚诗人的操守/时刻准备着/在艰难潦倒中/为理想‘固穷’!……”

叶嘉莹看了之后颇觉欣慰,她想到自己从顾随先生那里得来的精神品格的启发,想到薪尽火传。人的生命是有限的,总有一天像燃烧的木柴一样燃尽,用这一根有限的生命木柴点燃起其他的木柴,使之继续燃烧,生命精神的火焰就会长久地留存。

如同荷花很难植根于加拿大温哥华一样,叶嘉莹的根和血脉始终在中国。如她在《木兰花慢·咏荷》词中所说:“彼邦人士既未解其花之可赏,亦未识其根实之可食也”,所以“飘零自怀羁恨,总芳根、不向异乡生”。她将自身生命投入到祖国的诗词教学中,逐渐摆脱了原来的悲苦心境,获得了源源不断的力量,甚至在梦里也充满了蓬勃的春意与生机。如《纪梦》中所写:

峭壁千帆傍水涯,空堂阒寂见群葩。

不须浇灌偏能活,一朵仙人掌上花。

在她之前的梦中,曾经有过几种深刻的意象,走不出的芦苇丛、打不开的门窗、遍体的伤、来接她回家的母亲,暗示着她心灵中的迷茫、痛苦和伤痕累累。这首诗中的梦与以往截然不同,花朵顽强地生长在峭壁之上,没有水的浇灌也茁壮生长,开出娇艳的花,似乎是她在梦中对自我生命力的一种认知。她也曾在《金晖》中写道:

晚霞秋水碧天长,满眼金晖爱夕阳。

不向西风怨摇落,好花原有四时香。

虽然是夕阳暮景,但晚霞和秋水蓝天相映如画,满眼都是美丽的金晖,她并没有点明“好花”具体是哪一种,只是以托喻的手法写自己的生命感受,“不向西风怨摇落”,年龄已进入迟暮,但她无怨无悔,无论何时,她都要绽放自己的芬芳和美好,“好花原有四时香”,可见她内心充盈着饱满的生命力量。

三、微禽衔木有精魂

在回国教书之后,叶嘉莹也曾经面对多重困难,但她总有坚强的勇气去面对,以执着的精神去克服。1983年左右,学生对于学习古典诗词的热情,和以前相比出现了一定程度的下滑,但她认为人们在物质方面“饱和”之后,还会回到精神层面的追求中来。她写了一首诗《高枝》和一首词《蝶恋花》,在诗中她以“所期石炼天能补,但使珠圆月岂亏”表明自己的执着。在《蝶恋花》词中,她说:

爱向高楼凝望眼。

海阔天遥,一片沧波远。

仿佛神山如可见。

孤帆便拟追寻遍。

明月多情来枕畔。

九畹滋兰,难忘芳菲愿。

消息故园春意晚。

花期日日心头算。

她以坚定的口吻表明献身无悔的热烈感情,哪怕是孤身一人,哪怕是孤帆一片,也决不会放弃追寻理想之努力,也要在大海中与惊涛骇浪搏斗,可见她内心力量的强大,追寻理想的执着与坚定。这种精神与上古神话中精卫填海、夸父逐日的精神相通,与孔子“知其不可为而为之”、屈原“九死而犹未悔”、陶渊明“千载不相违”的精神相通。之前,她一直寻找能够让自己栖心立足的天地,现在她找到了,因此必然是以固执的、殉身无悔的态度去实现它。这于她而言,虽辛苦,但从内心而言却是另外一种幸福,因为她终于找到了自己追寻许久的“道”。

由此,无论面对何种人事上的困难,叶嘉莹都生出一种坚强的战斗精神,这种精神比她以往的担荷持守更为积极有力,有着一种磅礴的气象。如她在《木兰花令》中所写:

人间谁把东流挽。望断云天都是怨。

三春方待好花开,一夕高楼风雨乱。

林莺处处惊飞散。满地残红和泪溅。

微禽衔木有精魂,会见桑生沧海变。

东流不可挽回,人生充满无奈和哀怨,美好的春天充满美好的希望,可花朵一夕之间就被风雨摧残,林莺也被惊散,只剩满地残红和满眼泪水,这是生命无常的本质。

以前面对落花和风雨,她悲哀无奈,现在面对生命的无常,她却决不妥协,坚决要与它抗争。她以微禽衔木之顽强精神,与生命易朽、人生如幻这一本质来抗争。她要有一个不朽的大生命,要创造真实的价值与意义打破空幻,而她找到的就是诗词。她觉得诗词中的生命感发之力可以穿越时空,如她在《鹧鸪天》中说:“遗音沧海如能会,便是千秋共此时。”

由此可以看到叶嘉莹精神上的成长,由娇弱花朵成长为参天大树,由被命运所裹挟改变为与命运相搏斗,坚强有力的生命信念,使她在精神上达到更高一层境界。

四、千春犹待发华滋

2007年,83岁的叶嘉莹生病了。在病痛中,她依然持守自己坚强的生命信念,她在病愈后所作的诗中说:

雪冷不妨春意到,病痊欣见好诗来。

但使生机斫未尽,红蕖还向月中开。

寒冷的冰雪并不能阻碍春天的气息,最主要的是因为春天的生机长驻在诗人的心里,病愈的同时伴随着她的好诗。她的诗其实就是她的生命精神,但凡一息尚在,没有被砍斫而死,她就会像热烈的红蕖一样对着皎洁的月光努力绽放自我。

杜甫曾经说过:“葵藿倾太阳,物性固莫夺。”杜甫作为忠君恋阙忠爱缠绵的男性诗人,以太阳为终生追随的方向。叶嘉莹作为女性诗人,却是追随着皎洁的月亮。虽然他们所追随的目标不同,但都表现了同样的热烈和顽强,向着美好、向着光明,执着向上。

在生活中,叶嘉莹一直都有着难以向人言说的多种烦恼,但她排除烦恼的方法还是投入到诗词事业中,如她在《连日愁烦以诗自解,口占绝句二首》中所写:

一任流年似水东,莲华凋处孕莲蓬。

天池若有人相待,何懼扶摇九万风。

不向人间怨不平,相期浴火凤凰生。

柔蚕老去应无憾,要见天孙织锦成。

她心中始终怀有一个美好的愿望和期待,无论能否实现,她都要付出自己的全部。为了这一理想,她承担了许多别人难以体会的寒冷孤寂,如她在《鹧鸪天》中所写:

皎洁煎熬枉自痴,当年爱诵义山诗。

酒边花外曾无分,雨冷窗寒有梦知。

她如灯烛一样,独自忍受着雨冷窗寒,却决不改变自己的光明,“心头一焰凭谁识,的历长明永夜时”,是她对心中理想的持守。她把全部的生命与希望都交付给诗词,交付给天下苍生,由此完成自己的生命和诗学。她的心中充满丰盈的力量与美好的希冀,她在《浣溪沙》中写道:

莲实有心应不死,

人生易老梦偏痴,

千春犹待发华滋。

图①叶嘉莹先生给作者所写寄语

图②叶嘉莹先生与缪钺先生

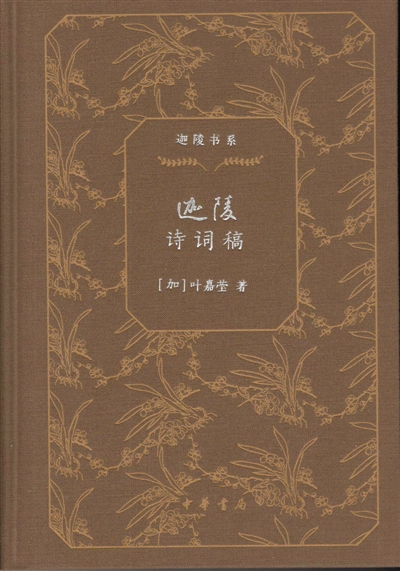

图③叶嘉莹先生的《迦陵诗词稿》书影

图④作者撰写的《叶嘉莹百岁人生》书影

本版图片由作者提供

原文链接:http://jinwanbaoepaper.enorth.com.cn/jwb/html/2025-05/23/content_87663_2207201.htm

审核:闫瑾

|