南开新闻网记者 李梦楚 学生记者 范姿仪 叶书贝

7月11日,2025年国际刑事法院(ICC)中文模拟法庭竞赛决赛在荷兰海牙国际刑事法院第三法庭落下帷幕。作为该项赛事一等奖获奖团队,南开大学代表队首次闯入该项赛事国际赛段。虽然遗憾止步于半决赛,但已创下南开大学在该项赛事的历史最佳成绩。

“七仙”过海 各显神通

一等奖颁奖现场照片(左二为南开大学领奖代表)

今年4月,国际刑事法院中文模拟法庭竞赛在山东青岛举行。这项由国际刑事法院与荷兰莱顿大学格劳修斯国际法研究院共同主持的重要青年学术项目,吸引了105支高校队伍参赛,参赛规模位居本年度国际模拟法庭赛事之首。

经过激烈角逐,南开大学代表队从众多强队中脱颖而出,获得国际刑事法院中文模拟法庭竞赛全国一等奖、最佳辩方书状两项荣誉,并顺利拿到海牙国际赛段的入场券。

半年前,南开大学法学院参赛团队经过严格选拔产生,由国际大赛经验丰富的法学院国际法教研室唐颖侠副教授担任指导教师,2021级本科生苏逸潇担任主教练,2022级本科生张千担任助理教练,2021级本科生阎慧莹、2022级本科生王子瑞、2023级本科生司梦祺担任庭辩员,2022级本科生李迎祥、2023级本科生潘奕霏担任研究员。

此外,2022级硕士生高明作为英文赛教练,2023级本科生阮安欣、靳海静和王祖璇作为志愿者,与往届参赛队员协力为备赛提供了重要支持。

取得该项赛事南开历史最好成绩的背后,离不开团队的精诚协作与不懈努力。她们每个人都在比赛中闪烁着亮眼的光芒。

披荆斩棘 奔赴“花海”

从夜以继日的全力备赛,到打磨书状的一丝不苟,再到模拟法庭上的精彩表现,法学院获奖团队用协作与韧性书写了绚烂的篇章。当走向领奖台的那一刻,她们知道胜利从来不是偶然,而是备赛半年来每一次绝不放弃的坚持,每一次擦干眼泪再出发的勇气,共同托举起了此刻的荣光。

回首比赛伊始,队员们着手撰写书状框架,并依据往届中英文赛优秀书状及相关学术文献,持续完善内容,历经数次打磨最终定稿。

进入书状格式检查阶段,全员筛查梳理格式问题,并提炼出标准化检查方法论。团队参照方法论,开展了多轮交叉核验,反复核对书状格式直至确认无误。

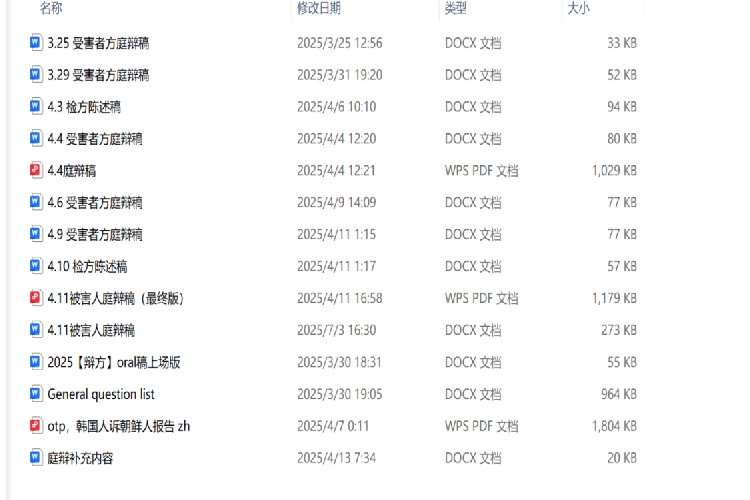

多版书状修改稿截图

二十余版密密麻麻的修改稿背后,藏着对“完美”的不懈追求。当得知书状格式仅扣1分,实现学校历史性突破时,微信群里一片欢呼雀跃。欣喜的背后,除了对过往努力的肯定,更让大家有了向更高目标发起冲击的底气。

正赛庭辩环节,从105支队伍中突出重围的45支队伍,个个都是精兵强将。当面对每天3场各两小时的高强度庭辩,当对手席上坐满专攻相关领域的研究生,观赛席站着阵容庞大的后援团时,南开大学这支年轻的队伍更加明白:聚光灯下的每一秒都是淬炼,法理与逻辑的刀锋正等待检验。压力和紧张仿佛在那时都化作了迸发的智慧与勇气。

首日赛程结束后,晋级名单迟迟没有公布,大家攥着手机等消息的手沁出汗珠,时间一分一秒仿佛走得格外漫长。在夜里10点多,主教练苏逸潇总算收到晋级消息。不过她给队员们稍微卖了一下关子,想缓解一下队里紧张的气氛。队员们从互相宽慰到突然被晋级喜讯“砸中”,嗔怪与狂喜交织的喧闹里是团队心照不宣的默契。

压抑住内心的喜悦,大家立刻投入到第二天的备赛中。深夜复盘、检视对手文书、优化应答策略,没人敢有片刻松懈。

南开代表队在两轮庭辩中,先后展开六场交锋。参赛队员凭借扎实的国际刑法理论功底、严谨的庭辩技巧与稳定的临场发挥,获得法官的高度赞扬,展现了南开学子优秀的专业素养与昂扬的精神风貌,夺得全国一等奖、辩方最佳书状两个重磅奖项。

南开大学获奖团队在颁奖现场合影

最动人的莫过于颁奖典礼的那个午后,当三等奖、二等奖名单逐一念过,南开大学的名字仍未出现。团队强压心跳、互相提醒“再等等”。直到“一等奖”的名单里传来“南开大学”时,无声的尖叫与激动的热泪瞬间决堤。所有的付出与努力在那一刻有了具象的表达。

回想起从备赛一路走来的心路历程,队员们说:“过程虽然辛苦,但每一次研讨与辩论,都在为我们的法律思维与韧性“打磨抛光”。谈起成功的“法宝”,大家总结了三点:一是对规则与判例的深度理解,二是团队的强大凝聚力,三是庭辩时的冷静应对。

主教练苏逸潇说:“请保持尝试的勇气,勇敢者直面失败的姿态,远胜过怯懦者未战先逃的退缩。不要因为害怕种子不发芽而去放弃耕种,暂时的蛰伏正是收获的必经阶段。待你回望来路时,或许会发现,那些默默积蓄力量的种子,早已绽放出绚烂花朵。”

星光不负赶路人。从青岛到海牙,获奖团队用专业与热爱书写了一段属于青年法律人的成长史诗。相信未来她们将带着这份历练与荣光,继续在法律人的星辰大海中乘风破浪。而她们的故事,也将激励更多怀揣梦想的南开学子勇敢启航——因为在人生灿烂的“花海”中,每一份真诚的耕耘,终将迎来属于自己的绽放时节。

|