①

②

③

④

孙玉蓉

一、陈严两家亲缘甚密

天津乡贤陈哲甫(1867—1948)与著名教育家严范孙(1860—1929)有亲戚关系。严先生说:陈、严两家“三世累重姻”,严先生的“曾祖姑”是陈哲甫的“从祖母”;严先生的“本生祖母”是陈哲甫的姑姑;严先生的“前母”是陈哲甫的堂姐。陈哲甫和胞兄陈竹轩(1861—1898,名恩藻)与严先生的父亲是“中表兄弟”,所以,陈氏昆季是严范孙的表叔。严先生说“两叔于予谊最亲”,因为“年相若,故情尤亲。相处日久,相知亦最稔也”,因此,他们之间的密切交往就是顺理成章的事了。

平时,陈哲甫与严范孙过从甚密。陈哲甫在北京高等师范学校任教期间,每逢年节假日回津,都要去看望、走访严范孙。严范孙到北京,也必约陈哲甫等人饮酒、聊天、陪客人等。如1916年10月17日,因为亲戚中有寿庆,陈哲甫携妻女于晚七点回到天津,至10月23日晚八点回到北京,往返共七天,访友会友十五人。其中10月20日上午,他走访严范孙,严先生在青年会设午宴款待,张伯苓、宋则久作陪。10月23日再次“访范孙,承赐《纪文达砚谱》一册”。《纪文达砚谱》为清代纪晓岚辑,清嘉庆拓本。

又如1917年1月21日,陈哲甫回到天津过年。22日,旧历丙辰年除夕,他一早到严宅拜访。随后,走访社会教育办事处、青年会,这是他每次回津必去之处,“为同仁写字多件”。他对书法有研究,而且有求必应。当天,他与严范孙、王蕴山共进午餐和晚餐。晚上,他“散步看河北大街灯彩炫目,在学员俱乐部游坐,至夜十二点旋家,守岁至天明小寝”。这一天他过得很充实。27日,丁巳年正月初五,彤云酿雪之日,严范孙、李芹香等来访陈哲甫。28日下午两点,陈哲甫在迎宾讲所对女生演说,得晤严范孙,久谈。当晚,李芹香家宴陈哲甫,严范孙、张伯苓同席。30日晚,陈哲甫返回京寓,当天上午,仍到严宅与范孙道别。

二、严范孙作《传略》感激陈竹轩

陈哲甫的胞兄陈竹轩,自幼聪慧沉毅,好学深思,因为父亲早逝,他不得不辍学,十八岁便到顺天府三河县县城,在严范孙家的盐业总店担任会计,挣钱养家。陈竹轩“勤干精审,遇事能断”,赢得管理者的信任;而他又“恂恂谦抑,未尝自暴其能,故人益重之”(严范孙语)。

光绪十一年(1885),严范孙以庶吉士到三河居住近一年,预备来年考试留馆之课程,得以与竹轩公“益亲密,赌酒、论文、谈棋、校射、登山、泛舟、郊眺、园游,每有期会,公辄不拒,神情暇豫,徜徉自如,然于职事,从无一日之废阁”。当年农历三月,严先生与陈竹轩、张筱云、赵幼梅、李锡三等同游盘山,轻松惬意。他在《游盘山》诗中,记述了畅游的感受:“名山如书读不厌,一松一石皆风流。”

在近距离相处中,严先生也看到了陈竹轩专心致志、认真工作的样子。他说:“公治事时,余往往旁瞩之。公坐不移尺寸,视不及左右,簿书列前,仆从立侧,楮墨驰骤,盘珠戛然,五官并用,神凝志壹,如是历若干时,既而掩卷橐笔,抚案起立,握指节格格作响,公事毕而笑语作矣。”每一个动作、每一个细节,都描述得如见其人、如闻其声。

严先生也深知陈竹轩兄弟情深、助弟(陈哲甫)读书成名的始末,他说:“兄弟间以道义文字相切磋,无几微之不浃洽。哲甫公坦易而勤恳,公则宏毅而缜密,友于之笃,酬答之勤,虽坡、颍无以过也。”严先生以苏轼(号东坡居士)、苏辙(号颍滨遗老)两兄弟作比拟,可见对陈氏兄弟的赞赏。

1898年3月25日,严范孙结束贵州学政的任期,回到天津家中时,陈竹轩已在病中。3月27日,严先生到西门大街大栅栏四号陈宅,看望竹轩表叔。3月30日,陈竹轩等亲戚为严先生设宴接风。之后,严先生再去看望竹轩表叔,发现病情不见起色,于是,写信延请直隶武备学堂金大廷(字巨卿)医官来为陈竹轩看病。4月25日下午,金大廷来诊,严先生全程陪同,并遵医嘱,晚上派人“赴武备学堂取药水”,连夜送至陈宅。4月27日,严先生假满回到北京。5月6日,陈竹轩病逝。次日,严先生便乘“午车回津”,到陈宅“哭竹叔之柩前”。尤其读到陈竹轩的绝笔信:“藻供奔走之役二十年,不意中道沮丧。所遗恨者,未为开一新利,膝下乏子嗣耳。请从此别!范孙请视。恩藻绝笔。”严先生更加悲恸。他在挽联中写道:“且无论诚乎身,顺乎亲,信乎友朋,合宗族乡党交游同声感叹,第为我一身一家计,与共休戚者谁欤,嗟伥伥其何依,冉冉吾生行自念;亦既已损其目,夭其子,毁其肢体,举劳苦空乏拂乱毕力颠隮(音击),便假之四十五十年,以云报施犹未也,曾区区而不畀,茫茫天道断难凭。”严先生由衷感激陈竹轩为其家族盐业兴盛所付出的辛劳,觉得此生无以报答。

光阴似箭、日月如梭。1916年初夏时节,陈竹轩去世已十八周年。陈哲甫思念胞兄,商请严范孙为其写传略,严先生欣然应允,撰写了《陈表叔竹轩公传略》,并郑重署名“表侄严修谨撰”。严先生仍然把陈竹轩英年早逝的责任,归咎于为振兴盐业、操劳过度所致。他回想“奉命使黔”的三年中,自家生意经营不佳,老辈管家相继谢世,全靠竹轩叔支撑,他说:“公殚精竭虑,补苴振理,历三年业复其初,而人不见措施之迹,而公之心力则已瘁矣。”严先生的歉疚与惋惜,溢于字里行间。1918年,陈哲甫将《陈表叔竹轩公传略》发表在《官话注音字母报》第40期,以此纪念胞兄逝世二十周年。

三、陈哲甫撰文纪念严智崇

严范孙的长子严智崇(1879—1918),字约冲,早年赴日本留学,回国后在严氏私立两等女学堂任教,“教写字,按人巡视,颇为勤恳”(陈哲甫语)。他曾在清政府外务部和学务部设立的游美学务处任职,1910年秋,参与了护送赵元任、张彭春、胡适等第二批中国留学生赴美国留学。1913年下半年,他也曾与父亲严范孙一起,陪同袁世凯之子袁克权、袁克桓、袁克齐赴欧洲游历,并帮助他们选择在英国留学。后在驻日使馆担任外交官。1918年11月14日,严智崇因突发脑充血在日本逝世。11月27日,在天津开吊。12月8日,陈哲甫等乡贤在北京的天津会馆举行严智崇追悼会。此时,严范孙尚在从美国考察教育回国途中。同年12月14日,严先生所乘之船抵达日本横滨,一行人乘车至东京。严先生最想见到的智崇却未来接车,令他心生疑惑。最终,智崇病故的消息,还是由同行的张伯苓从容相告,并以驻日公使致外交部报告智崇病重、病故的两份电报为证,严先生“闻之嗒然久之”。智崇的同事金之铮告诉严先生:智崇之病“殆由用功太劳所致,盖伊兼英文、日文两译事,自觉不足,常并日补习也”。严先生在四子智钟陪同下,“至智崇所居室,审视一番”,触目所及,伤痛不已,徘徊久之,不忍离去。智崇“中年过早逝世,长才未展,知交无不惋叹,(范孙)先生亦甚伤怀”(卞僧慧语)。

1919年11月26日,为纪念严智崇逝世一周年,陈哲甫撰写了《严约冲行述》,文章记述了严智崇的生平、业绩与品性,称他的性情“沉厚而诚笃,无美不备也”。描述其样貌:“幼时最沉静,面白而眉黑,声浊而气清,手粗而体宽。”陈哲甫与严智崇初次见面是1891年秋,陈先生到北京参加乡试,住在东城五老胡同严寓。那时,十岁出头的严智崇正跟着陶仲明先生“治经史,兼习英文、算学等科,已若成人矣”。光绪十九年(1893),陈哲甫乡试中举,放榜前,严智崇跑去看红录,见到陈哲甫的大名后,“狂喜而返”,急着把喜讯带给陈先生。却被守门人拦住,经过提醒,才懂得并给了守门人赏钱。一位真诚淳朴、热情洋溢又具有宽厚情怀的青少年严智崇的形象,呈现在我们面前。

四、书札中的信任与关心

沽上乡贤陈宝泉曾经说过,严范孙“先生之品学博大精深,所交游亦最广,故凡从先生游者,无不有书札往还”。陈哲甫也不例外,除平时与严先生书札问候、为朋友事相求外,也常与其函商大事、倾诉心声,对严先生充满了信任。如1919年7月,陈哲甫应聘到燕京大学国文系任教,主持国文系,获聘期十年;并有购书经费,治学环境更加宽松。此外,报酬也比较优厚,从此,一家人的生活有了保障。在此情况下,陈哲甫仍然有喜有惧。他把自己的思虑函告严先生,他说:“喜者何?喜教会学校,西人主持,而……以中华办学,当以中学为根,不使偏倚,意在中外立修,文实并茂。将数十年教会不重国文之弊,一洗而空。此真难得之机会,且聘旧学之崇西教、尚西法者,主持其间,许以十年长期,考以三年成绩。购书不惜金钱,崇文必求古哲。为余一生计,为断难得之幸福。埋首十年,重理旧业,有句云:‘三年方考绩,十载不忧贫。’读书谈道,发达义理,将数十年所积累,发为言论文章,以传后学,其喜洋洋矣。”那么,“惧者何?夙学未深,离群索居,疑难困苦,就正无人。即努力讨论,保无错谬!误后学,坏名誉,负知己,惭悚万分,心神不宁。宜乎其忧戚戚矣。”陈哲甫之惧,表现出他的自谦、自律,虽然“离群索居”,他仍然希望得到朋友、知己的教正。

当然,陈哲甫也关注南开学校的发展与动向,关心严范孙的处境。如1919年10月23日,在给严先生的信中,他写道:“阅《益世报》,知南开尚不宁,较春夏气象尤烈。”信中陈述了就学于南开者的“怨尤”。如“有谓大学迁中学之款,致经费困难者;有谓中学英文教员多西友,无从直接听讲,学生所得不满意者;有谓校长操纵不能前后一律者”“又见足下有脱离董事之说,益足信南开学务波澜震撼,不能不戚于心而愿闻其详。或可进一二言,以扶助之,以尽友爱之意也”。同年10月25日,严范孙即给他写了回信。南开学校的事情,也随之得到了解决。

五、诗歌唱和有余声

陈哲甫与严范孙相交久,相知深,诗歌唱和自不可免。

1917年9月30日,农历八月十五日,中秋节,是严范孙哲嗣严智崇的生日,阳历、阴历恰好在同一天。严先生以此作为结婚四十周年纪念日,并作了《结婚满四十年纪念诗》。陈哲甫赠送了《结婚四十年纪念序》条幅,表达祝贺。1919年4月2日,严先生六十初度,陈哲甫又送上寿礼《严范孙六十寿序》一幅。寿序,是自明代兴起的一种文体,就是祝寿的文章,特点是“贡谀”,多有溢美之词。而陈哲甫则是运用此文体,表达对“常怀敬慕之心”的戚友的敬重,绝对不出“浮伪之言”。相信他的《结婚四十年纪念序》与《严范孙六十寿序》对严先生的评价,一定是惬心贵当的。

1920年2月23日,农历庚申年正月初四,陈哲甫将新作七律《有感诗》寄给严范孙。25日,严先生收到诗作,随即作了《次韵答陈哲甫表叔正月初四日有感诗》,并于3月2日寄给陈哲甫。诗云:“雪霁窗寒日影疏,梦回日上一竿馀。索居已久罕闻过,静坐无聊还读书。举世功名塞翁马,吾侪文字校人鱼。何时重听谈名理,扫径欢迎长者车。”诗中表述了自己对“功名”的看法,表达了希望还能再听陈哲甫“谈名理”的想法。此时,陈哲甫已经是燕京大学国文系主任兼教授了。3月5日,农历正月十五日,陈哲甫又作《上元诗》,严先生则有《和陈哲甫表叔寄示上元诗原韵》二首,于3月14日寄给陈哲甫。其中第二首云:“九九寒消春满天,故书堆里过新年。笺诗乍喜珠船获,觅句难逢石鼎联。老去琴书能续命,傥来风月不论钱。昔时有酒今无酒,学佛将毋胜学仙。”二人以诗互通问候,交流学问,抒发感慨。只可惜陈哲甫的上述诗作未能留存下来。

1926年12月22日,陈哲甫花甲初度过后,严范孙寄赠了《陈哲甫表叔六十寿诗》二首,诗云:“陈、严三世累重姻,两叔于予谊最亲。早世元方才屈抑,晚成仲子诣深醇。理探羲易先天奥,训守汤铭又日新。负笈扶桑良自壮,姚江学派有传人。”第二首曰:“中年劝学遍畿疆,旋客春明十五霜。适意芝兰绕庭砌,成阴桃李列门墙。弦歌一曲心花放,墨舞千行手草狂。诗境尤能得天趣,故应乐与寿俱长。”

诗中概述了陈、严两家三世姻亲,尤与陈氏两位表叔关系亲密。因家贫,竹轩表叔的才华被埋没,而哲甫表叔学有所成、造诣深醇,研究《周易》等国学,知识日新月异。称他“负笈扶桑良自壮,姚江学派有传人”。其实陈哲甫赴日本留学,入弘文学院师范科学习,正是作为学部侍郎的严范孙推荐的。陈哲甫学成归国后,严先生曾派他做直隶省视学,对直隶各县创办新学发挥了重要作用。1912年至1919年上半年,陈哲甫在北京高等师范学校(北京师范大学前身)历任学监主任、庶务主任、斋务主任兼教授,1919年下半年,转任燕京大学国文系主任兼教授。至1926年,正好在北京工作、生活了十五年。这便是“中年劝学遍畿疆,旋客春明十五霜。适意芝兰绕庭砌,成阴桃李列门墙”所概括的事实。诗中还称赞陈哲甫爱好广泛,喜听子弟书,擅书法,作诗“尤能得天趣”等优长之处。因此,严先生称陈哲甫表叔有名于北京教育界。严先生的赠诗是对陈哲甫数十年来努力学习、自强不息、严谨治学、桃李成阴的最佳概括与高度评价。

1929年3月14日,严范孙先生在津逝世。生前,他以《旧历正月二十一日病小差预作自挽诗》与亲友道别。诗曰:“小时无意逢詹尹,断我天年可七旬。向道青春难便老,谁知白发急催人。几番失马翻侥幸,廿载悬车得隐沦。从此长辞复何恨,九泉相待几交亲。”严先生辞世后,陈哲甫作《和范孙太史自悼诗(原韵)》一首,诗曰:“偍屚生翁归去也,愁云掩月历兼旬。快谈叔度真贤士,恨煞仲尼终旅人。君平果然决生死,子陵从不叹沉沦。满城桃李泣如雨,况是吾家三世亲。”诗中以古代品学超群的黄叔度、淡泊名利的严子陵,比拟严范孙先生的高尚人品,表达对其逝去的惋惜与痛悼。

时光飞逝,老友凋零,知音难觅。1948年初,恰逢严范孙先生去世第二十个年头,孤寂的陈哲甫怀念严先生,命其长子陈宗向为严先生作油画像一幅,以示纪念,并在《题严公画像》诗中,写道:“宗向油画严公像,鬚眉确是生时样。乍见吃惊泪不止,疑是扶杖入我室。不觉起立忙让坐,未曾发言面怡悦。夜寝不敢悬壁间,深恐精神一时错。久别有年疑梦境,静气逼人忽起敬。九原倘有灵,定是增快乐。他日范孙楼,高悬置君座。”看到栩栩如生的油画像,如同老亲戚久别重逢。

1948年4月3日,陈哲甫以八十二岁高龄,在本市西门内故居病逝。这首《题严公画像》诗成为他的绝笔。

人事有代谢,往来成古今。

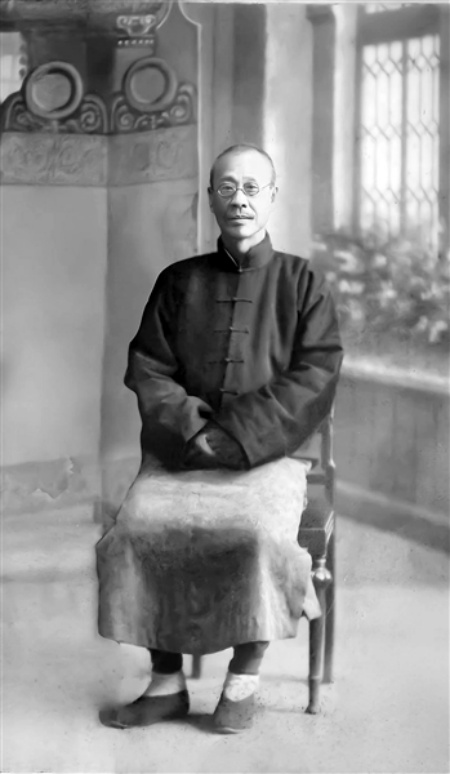

图①严范孙先生。

图②陈哲甫先生。

图③燕京大学教职员合影,前排右三陈哲甫。

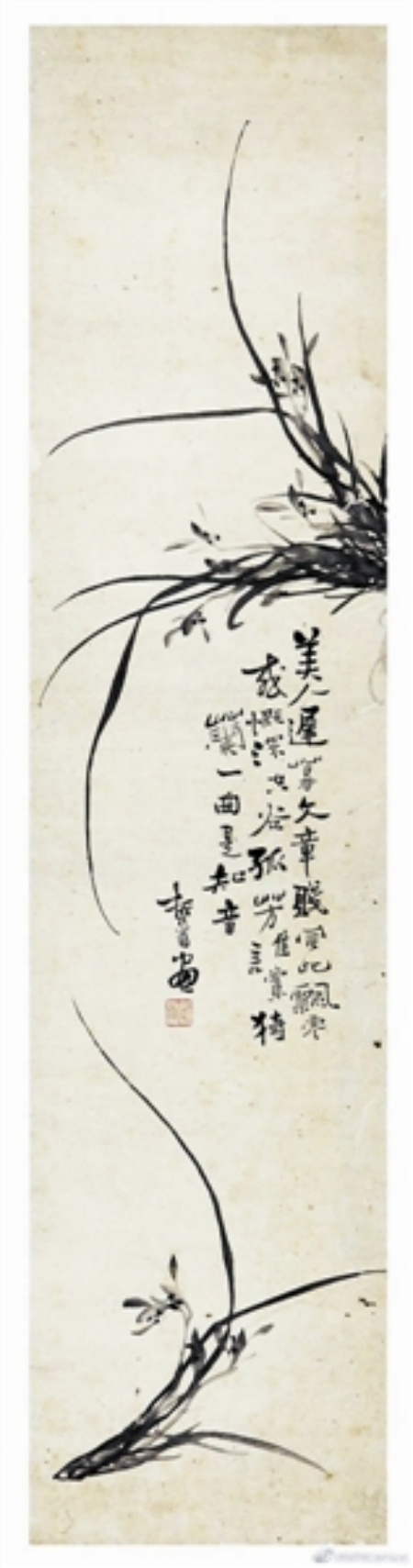

图④陈哲甫书画作品。

本版图片均由作者提供

原文链接:http://jinwanbaoepaper.enorth.com.cn/jwb/html/2024-11/22/content_87663_1541521.htm

审核:韦承金

|