|

| 2007年3月25日 陈[受鸟]先生最后一次参加甲子曲社活动 |

|

| 2007年3月25日 陈[受鸟]最后一次过目甲子曲社签到名单 |

|

| 2001年春 甲子曲社活动(左二为陈[受鸟]) |

|

| 2004年 甲子曲社20周年纪念合影 前排左四为陈[受鸟] |

|

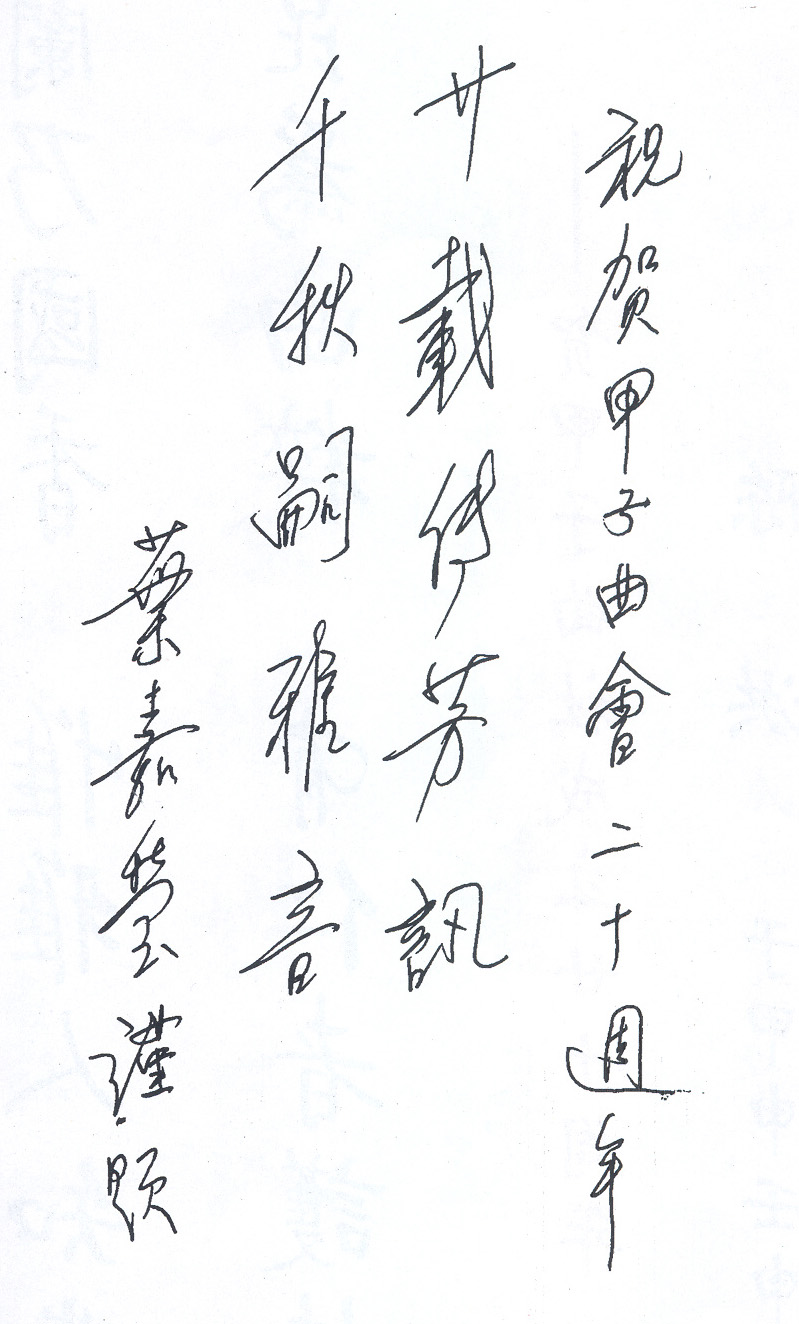

| 2004年 叶嘉莹教授为甲子曲社20周年题词 | 文/狄生

陈老走了。她是甲子曲社的创始人之一,一个月之前我刚慕名拜访过甲子曲社,她老人家还参加了曲会,那是我第一次见到陈老,不想竟成永别,怎不怀念。

我喜欢听昆曲,偶尔也习曲笛。最初知道陈[受鸟]这个名字只是因为昆曲。

听说,天津有个甲子曲社,曲会地点在陈[受鸟]先生的家中,每逢周末,众“曲友”便汇聚于此,调笙弄笛,品茗唱和。社中一些曲家如陈宗枢等,常与词家夏承焘、张伯驹等相酬唱,著名学者叶嘉莹也曾多次光顾于此。

听说,陈老的家便在南开大学东村一个安静的小院里,繁薇护径,翠竹绕庭……

而直到今年春天,我才有缘来到这里。不想竟成记忆里的“唯一”,怎不怀念。

偶然得知甲子曲社仍在活动,今年3月25日那天,我便与友刘芃二人欣然而往。走在东村的石板路上,春风吹面不寒,感觉这里是那样的安宁祥和,以至于我们以为走入另外一个世界。曲会开始之前,我俩便来到那幢小平房前,这幢平房实在太旧,门牌号码已有点模糊,以至于差点认不出。据说陈老不愿离开这间古旧的小平房,是因为她的丈夫吴大任先生生前曾和她在这里一起度过晚年。9点整的时候,我们和曲社的张家骏老师一同敲开陈老家的门,开门的是她家的保姆。进得客厅来,我便注意到墙壁上挂着好几幅吴大任先生生前的照片,其中还有他们夫妇俩年轻时的合影。这是怎样一种朴实和坚贞的思念啊。

张家骏老师说,以往陈老都早早在客厅里等着曲友们的到来,可今天没有。这时陈老的儿媳沈琴婉教授进来了,说陈老这几天身体不太舒服,所以躺在里屋休息着。又说,“实在不好意思,因为中午家里要来客人,希望曲会十一点半之前能结束”。张家骏老师答应说没问题,大伙儿唱到10点半就走。

李世瑜、孙白纯、刘兆鸿、孙立善、高伟等几位老“曲友”随后也陆续到了,沏好茶,摆开曲谱,大伙儿便开始唱曲。

陈老没来,张家骏老师便主持曲会,他把我们这两位新曲友介绍给诸位老曲友之后,便让我吹笛给大家伴奏。一开始我有点紧张,但有一刻,我感觉自己似乎从这些老者们的曲唱里,听见了自己的内心,于是,我不知不觉忘情地投入。高伟老师的《琴挑》、《拾画》清劲带沙,张家骏老师的《寄子》、《弹词》很醇厚洒脱。印象最深刻的是孙白纯老师,他老人家由于患耳疾,几乎已听不见笛声,但仍唱得兴致盎然,为防曲唱与笛子节奏脱节,他便让张家骏老师随着节奏的行进给他指着谱子。孙白纯老师最喜欢唱《紫钗记》的《折柳阳关》一折,虽年事已高,但觉得他的曲唱特别有韵味,很自然的那种“一唱三叹”。而李世瑜老师自始至终只是坐在靠近窗台的沙发上安静地听曲,偶尔翻翻谱子,一抹阳光透过窗户洒在他身上,一幅宁静而恬淡的画面……后来,我读了高准先生写的《满庭芳•甲子曲社纪事》,读到“斗室茶香几净,纱窗外籁寂云停”一句时,悠然心会。

将近10点的时候,陈[受鸟]先生进来了,保姆在后面推着她的轮椅,刘芃便往边上挪了挪,让出一个位子,陈老的轮椅就在我的身边停下。这时候孙老《折柳阳关》还没唱完,但他并没停下来,大家也还在击掌为拍,轻声附和,一切如常。我一边吹笛子一边站了起来,向陈老点点头就又坐下了。《折柳阳关》一曲终了,陈老便侧过头来问我:“我坐你旁边不影响你吹笛子吧?”我有点惶恐地回答:“没关系,不影响,您就这样坐着。”然后老人便不再说话,静静地听大家唱曲。

曲会活动继续进行。孙立善老师唱《秋江》,这曲子我不太熟悉,便让张家骏老师擫笛了。我趁机拿出相机拍了几张照片,可惜技术不好,大多都拍虚了。这时张家骏老师对我说:“别拍了,以后还会有机会的,先吹你的笛子吧。”我便不再多拍。当时怎么也想不到再没有这样的机会了。

10点半的时候,大家便都收拾曲谱,准备散会。张家骏老师把曲社当天的签到名单给陈老过目。也许因为意识到散会时间比以往提前,陈老很不解的问:“你们为什么要走啊?既然来了,为什么要走啊?”然后又自言自语:“是我不好,对不起,我老了,记性不好,最近总把曲社的活动给忘了。”张家骏老师忙解释说:“你儿媳妇说你们家中午有客人来,活动便提前结束了,下次我们还来的。”老人家否认说:“没有客人,哪有客人?她说的客人是你们,你们才是客人,你们才是客人呢,我不让你们走……”

“既然来了,为什么还要走啊……”我们走出客厅时,老人家仍坐在原位喃喃自语,以至于我现在一想起陈老就想起这句话,这触动了我的内心深处。

4月30日,北仓殡仪馆,最后的告别,那时我也好想问一声:您为什么要走呢?可是,我知道陈老已经不能回答了。

关于陈老与甲子曲社的事迹,是在听了张家骏老师的讲诉之后,我才算知道得多一些。张家骏,甲子曲社的曲友,天津曲家刘楚青先生的高足——刘楚青先生也是甲子曲社三位创始人之一,已于10年前故去——刘楚青先生去世后,甲子曲社的内部交流刊物《津昆通讯》便由张家骏老师任主编了,所以甲子曲社的故事他知道得很多。得知陈老去世的消息之后,他便把有关陈老与甲子曲社的一些故事,缓缓地说给我听:

1909年,陈[受鸟]生于四川奉节县,历史悠久、风光迤逦的白帝城。童年在江苏度过,11岁前于江苏省女子师范大学附属小学读初小,由于环境的熏陶,她从那时候起便开始学习昆曲。

1920年,陈[受鸟]来到北京,先后在北京国立女子师范附属小学、附属中学上学。中学时,得知曲家袁敏萱家中有昆曲会,每天一放学,她便往袁敏萱家里跑,去那里学昆曲。后来她还向曲家滑苕白(滑是她的干哥哥)学唱《闻铃》与《折柳阳关》,这是陈老生前酷爱的曲子。

1928年,陈[受鸟]考入南开大学,就读于数学系,在这里她结识后来成为她丈夫的吴大任。

1934年3月,陈[受鸟]来到英国,她在这里求学、与吴大任结婚。在国外的那些日子里,每当想念家乡,她便唱起昆曲,这中国才有的清柔婉转,唱着唱着她便落泪。

1946年以后,陈[受鸟]一直在南开大学数学系任教直至退休。1984年秋,南开大学校友、天津曲家刘楚青来到南开拜访陈[受鸟],俩人47年前已为曲友,又请到陈[受鸟]的老曲友、南开大学外文系教师李云凤,重温旧曲,岁在甲子,遂自号“甲子曲社”。后来,高准、陈宗枢、李世瑜、韩耀华……等十余名曲友相继加入“甲子曲社”。多年来,甲子曲社先后整理编印《孤云曲谱》、《琴雪斋曲集》、《〈桃花扇〉全谱》、《北昆大嗓曲谱》等“昆曲精粹辑存”系列曲谱。

陈老说,我喜欢昆曲,我不希望这么美的艺术没了。

1987年以后,甲子曲社多次无偿为南开大学、天津师范大学学生举办昆曲讲座、演出,把昆曲艺术引入教育阵地。

2002年,甲子曲社派出仝秀兰、孙立善、刘立昇、武书惠等,组织南开大学学生学习《游园》、《夜奔》等折子戏。同年10月13日,首届北昆“重阳曲会”在南开大学东方艺术大楼成功举行。

2003年,“非典”刚过,陈[受鸟]先生几次坐着轮椅来到南开大学东门,对门卫说,有来找我唱昆曲的人,请让他们进来。

2004年,甲子曲社庆祝成立20周年。陈老说:“我期望甲子曲社能长久的活动下去。我期望年轻人能来甲子曲社唱曲。”(见《津昆通讯》第19期)

2007年3月25日,陈老最后一次参加甲子曲社的聚会。4月28日,陈老辞世。

张家骏老师说,对于昆曲,陈老虽只是一名普通的业余爱好者,但她为昆曲付出了最纯粹的爱。20余年来,年事已高的她一直坚持主持着曲社的活动,每次都早早来到客厅里等候大家的到来,亲自为大伙儿沏茶。倘有曲友无故缺席,事后她便亲自打电话问:为什么不来参加曲会?是不是我哪里做得不够好?你可以提意见嘛。倘若有年轻曲友来,那她是万分高兴……

而如今,我来何迟。

98岁虽已是松年鹤寿,但陈老的逝世终究让人觉得有点突兀。“既然来了,为什么还要走?”又想起陈老的喃喃自语。可是来了,终究会有走的时候,有聚则有散——老人家不会不知道。我想,她只是希望世上美好的东西能长长久久,却深切体会到世上美好的东西总是那么的短暂,所以才有如是感叹。肉身终有一了,也许这并不能阻止灵魂对永恒的期盼。

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。”

呜呼!

(注:文中“[受鸟]”为一字,音[shou4]。图片由甲子曲社提供。)

|