文/ 张兰普 袁伟(南开大学) 图/南开大学档案馆提供

1937年7月7日,日寇悍然发动全面侵华战争,并于当月28日攻占天津。被其长期视为“抗日基地”的南开大学,随即遭受野蛮轰炸,美丽校园被夷为一片瓦砾和焦土。面对中华民族的深重灾难,以张伯苓为代表的老一辈南开人以民族大义为重,坚持爱国主义立场,践行了“公能日新”南开精神,谱写了可歌可泣的壮丽诗篇,成为全民族抗战中的鲜活一页。

南开大学校园南部及北部全景

烽火担当·赤诚彰显

南开自创建起便与国运紧密相连。1894年,亲历甲午战争的张伯苓毅然弃戎从教,与著名爱国教育家严修一道,先后创办了从大学到小学的南开系列学校,开始了其五十余年的“教育救国”之路。

1919年9月25日,南开大学在五四爱国主义运动大潮中诞生,逐步形成了“知中国,服务中国”的办学理念,开启了南开师生爱国报国的新征程。

九一八事变之后,张伯苓迅即号召师生:一是将问题观察透彻,认识清楚,沉着精进,从事准备工作;二是将此事件之印象与对此事件之感想铭诸心坎,以为一生言行之本,抱永志不忘,至死不腐之志。随后,日寇侵占东北全境,东北大学、冯庸大学等校的学生流落平津地区。张伯苓想方设法在南开大学安置流落到天津的东北籍学生的食宿,解决其上课问题。

1933年1月,日寇开始进占热河。3月7日,开始进攻长城沿线的山海关、古北口、喜峰口、冷口等处,中国沿线守军奋起抵抗,长城抗战爆发。3月16日,张伯苓即派南开中学教师、中共地下党组织成员张锋伯带领学生前往喜峰口了解情况并慰问军队。3月22日,南开师生组成了一支45人的慰劳救护队,前往战场协助救护伤员。之后,南开师生又多次组织慰劳队、募集钱款、购置军需,支援抗战。

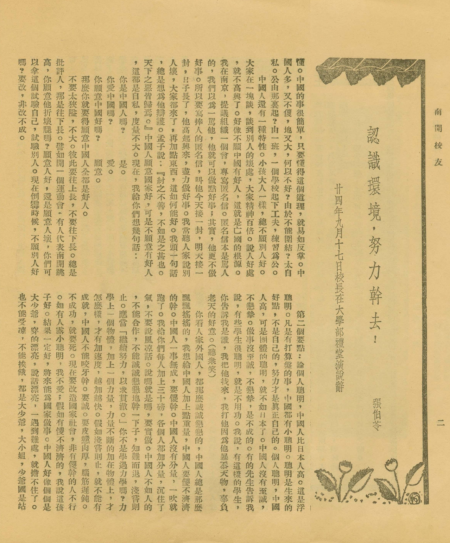

面对日益紧迫的时局,在1935年9月17日的南开大学始业式上,张伯苓发表《认识环境努力干去》的演讲,发出了振聋发聩、直击人心的三问:“你是中国人吗?你爱中国吗?你愿意中国好吗?”这三问凝聚了抗战中的民族精神,具有穿越历史时空的力量,习近平总书记称“这三个问题是历史之问,更是时代之问、未来之问,我们要一代一代问下去、答下去!”

1935年9月17日,张伯苓发出爱国三问

在国家与民族危亡之际,也有众多南开学子毅然投笔从戎,奔赴抗日前线。张伯苓校长幼子张锡祜由南开中学考入空军学校,后于1937年8月殉国于空战;南开大学经济系学生何懋勋积极投身抗日,1938 年在鲁西北与日伪军激战中英勇牺牲,成为首位捐躯的联大学生,名列西南联大烈士碑首;黄仁宇、查良铮(笔名穆旦)等参军作战,以笔记录烽火岁月,写出《缅北之战》《森林之魅》等经典作品。申泮文考入南开化工系后参军抗日,后复学西南联大,毕业后长期任教于南开化学系,成为中国科学院院士、中国无机化学奠基人之一,终身弘扬南开精神。

生死调研·学术报国

1937年,南开大学遭日军轰炸和焚毁后被迫南迁,与北京大学、清华大学组成了国立西南联合大学。八年期间,联大师生从民族大义出发,精诚合作,以“刚毅坚卓”之精神维系民族文脉,成为中国高教史上光辉的一页。

面对中华民族的深重灾难,南开人不仅积极投身前线抗战和后方支援,更在艰难岁月中坚持以学术报国,尤其以边疆人文研究室的工作最为显著。

1942年,中国全面抗战进入相持阶段,外来补给线濒临切断。云南省政府计划修筑一条由石屏至佛海(今勐海)的铁路(简称石佛铁路),却缺乏沿线的社会人文资料。张伯苓闻知此事,主动请缨由南开大学承担此项调查任务。同年6月,“南开大学文学院文科研究所边疆人文研究室”正式成立,陶云逵、邢公畹、黎国彬、高华年等中青年学者组成了一支平均年龄不到30岁的调查队,他们制定科学的工作计划,奔赴滇南山区开展工作。

研究室成员分为边疆语言、人类学、人文地理、边疆教育四组,开始经玉溪、峨山、新平、元江、金平等地,顺红河而下,分组对沿途民族地区的自然、社会及人文状况展开调查。值得指出的是,陶云逵等人的调查研究,不是简单地把边疆少数民族作为获取资料的对象,而是着眼于国家边疆建设和民族团结,希望帮助边疆各民族能更快更好发展。

陶云逵在西南调查拍摄的石佛铁路沿线民居

在调研期间,石佛铁路沿线湿热的气候特征、原始的交通条件与极度贫穷的生活状况,对调查队成员的身体造成了不同程度的伤害。据邢公畹先生记述,在当时的元江河谷地区,流传着“元江河底,干柴白米,有命来吃,无命来死”的谚语,当地男子的平均寿命只有35岁。他到此地进行语言调查,一入谷底,初来乍到,即染上登革热,每日都离不开奎宁,皮肤多处长出莫名的蓝色斑点。刚到该地区时,他看到雾瘴、花草、虫虻,都战战兢兢,觉得有毒,时间稍长,才慢慢习惯。研究室主任陶云逵,继1942年7月起带队进行了两个多月的田野调查之后,又在1943年带领研究室同仁对石佛铁路沿线的思普沿边茶业、澜沧江河谷地区的土地利用以及彝族社会组织及宗教、手工艺术等进行了长达8个月的调查。由于长期高强度的野外工作,加上当时极度匮乏的物质生活,使得他积劳成疾,于1944年1月因染上登革热去世,年仅40岁。

调查队不仅要克服陌生而艰苦的自然环境、适应当地的风俗习惯,还不时遭遇土匪与当地军阀的无端迫害。调查组成员黎国彬在车里一带进行调查时,遭当地军队逮捕,并被诬为汉奸。他的诸般解释和石佛铁路工程筹备委员会颁发的护照均不被认可,被定为死罪,要被执行枪决。幸得一位在当地执教的联大校友将消息传出,后经多方营救,黎国彬才化险为夷。

成果斐然·薪火相传

就在这样极端艰苦的条件下,调查组成员完成了《石佛铁路沿线少数民族语言分布状况图表》《石佛铁路沿线社会经济调查报告》《红河上游摆夷地理环境的调查》《车里、佛海茶叶与各部族经济关系的调查》等一系列重要调研成果,以云南石佛铁路筹委会与南开大学边疆人文研究室的名义编印成册,提供给了石佛铁路筹委会作为筑路参考。

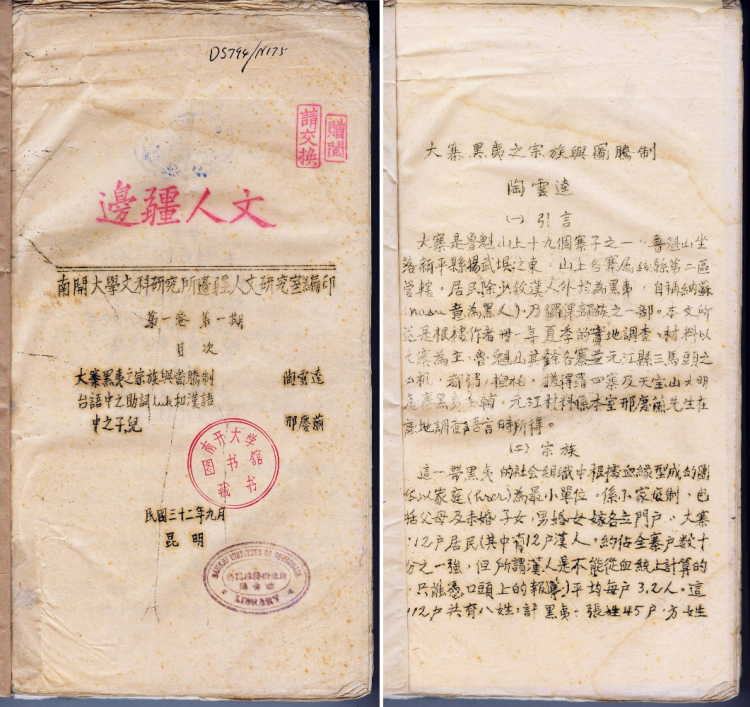

陶云逵看到这些来之不易且颇具学术价值的调查报告仅作为资料十分可惜,于是决定将研究室的其余研究成果油印成内部交流刊物《边疆人文》,于1943年8月1日正式创办出刊。受到战时环境和经济条件限制,《边疆人文》的印行,从刻蜡版,裁纸、调墨、推滚筒印制,再到装订,都是由研究室的冯文潜、陶云逵等自己动手。由于研究室人员需要晚上加班刻制蜡版,房东不仅要加一盏灯每月一块钱的电费,而且要求每晚10点必须关灯;若不关灯,就拉闸断电。因此晚上10点之后,大家只得点上菜油灯继续工作。

1943年,南开大学在昆明油印出版的《边疆人文》期刊

陶云逵去世后,冯文潜、黄钰生继续全力支持研究室的调查研究与《边疆人文》的出版工作,直至抗战胜利前,《边疆人文》期刊共出版3卷18期,发表论文31篇,是20世纪前半叶较为集中刊发边疆民族文化的一份重要刊物。由于其内容质量极高,吸引汇集了罗常培、闻一多、向达、罗庸等众多著名专家学者的研究成果。其中,奠定闻一多民族文化学术研究地位的两篇重要文章《说鱼》和《伏羲考》都发表于此处。该刊的论文多是实证研究,呈现出多学科互渗下边疆民族文化调查繁荣的景象,是中国现代知识分子开启社会科学中国化的一个缩影,也是南开大学积极直接服务国家抗战需求,实现“知中国,服务中国”办学方针的明证。

尽管石佛铁路当时并未建成,但这批调查资料却在70多年后为中老铁路建设提供了宝贵的科学依据。2021年12月,中老铁路终于经过当年“石佛铁路”勘测过的大部分地区——玉溪、普洱、西双版纳,直达老挝首都万象。中老铁路把云南和东南亚连接起来,成为共建“一带一路”的一部分。

作者:张兰普(南开大学档案馆副研究馆员) 袁伟(副研究员,现任南开大学档案馆馆长)

原文链接:http://app.bjqx.org.cn/portal/sites/distH5/pages/index.html#/news/organInformation?id=731626&docLibId=79118&doc_type=%E6%96%87%E7%AB%A0%E6%96%B0%E9%97%BB&pubId=623653&siteId=83

审核:闫瑾

|