中宏网天津4月5日电 今年清明时节,正值著名爱国教育家、“南开校父”严修先生诞辰165周年,著名爱国教育家、南开系列学校创校校长张伯苓先生诞辰149周年。4月4日上午,由严修研究会、张伯苓研究会和南开校友总会主办的“启智津沽:教育与津派文化”系列活动在南开大学东方艺术大楼开幕,现场首发新书《严修日记(1898-1910)》。

严修先生后人严文凯、严实,张伯苓先生后人张元龙、张媛华、张元苓,南开大学原校长侯自新,天津市社会科学界联合会党组成员、专职副主席张再生,天津博物馆馆长姚旸,天津出版集团党委副书记、总经理苏坚,南开大学副校长、南开校友总会副理事长白承铭,天津市政府原副秘书长张晓雁,天津市第二南开中学党委书记孙茁,以及来自天津古籍出版社、天津市文联、严修研究会、张伯苓研究会、南开大学、天津师范大学等代表参加活动。

白承铭向与会嘉宾长期以来对南开办学发展的支持表示感谢。他说:“每年清明时节,南开都会举行纪念活动追忆缅怀严修先生和张伯苓先生。两位先生是天津乡贤的杰出代表,他们的事业体现出教育与城市文化的良性互动,也给我们留下了宝贵的精神财富。我们要持之以恒传承和发扬南开先贤精神风范,将其融入到教育教学之中,培养更多具有爱国情怀、社会责任感和创新精神的人才。”

张再生在致辞中指出,津派文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,以严修、张伯苓先生等为代表的天津教育文化与各类文化相互交融促进,共同构成了津派文化的独特魅力。要牢牢把握津派文化传承发展的时代方位,深入挖掘教育与津派文化的互动关系,发挥社会组织生力军作用,构建协同创新共同体,传承弘扬先贤的精神品格,共同谱写津派文化的新篇章。

严修先生后人、天津市严修研究会顾问严文凯向与会嘉宾等社会各界人士对研究会工作的大力支持表示感谢。他说:“津派文化追根溯源,离不开‘允公允能,日新月异’这八个字。”

张伯苓先生后人、全国政协原常委、天津市人大常委会原副主任张元龙分享了对津派文化的理解。他认为,天津文化多元兼容、内涵丰富,既有河海文化、码头文化,又有老城厢文化、西岸文化、学校文化等。天津学校文化有着悠久的教育文化传统和深厚的教育文化底蕴,严修先生和张伯苓先生正是天津学校文化的代表人物。

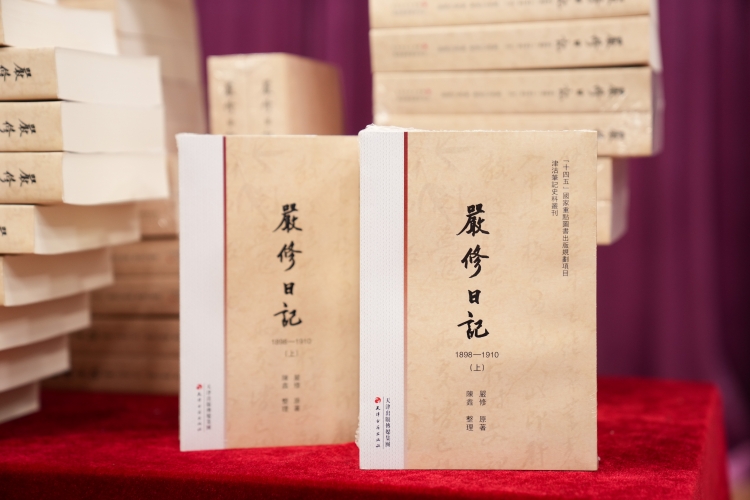

开幕式上举行了《严修日记(1898-1910)》新书首发活动。严文凯、张元龙、侯自新、苏坚一同为新书揭幕,并向部分兄弟单位赠送新书。

“十四五”国家重点图书出版规划项目《严修日记(1898-1910)》由天津古籍出版社出版。该书分为上下两册,共计70余万字,由南开大学校史研究室主任、天津市严修研究会理事长陈鑫整理。作为珍贵的一手资料,日记体量庞大、内容丰富,主要记录了戊戌变法到晚清新政的历史时期严修亲历的重大事件与日常点滴,反映了他的教育救国事业和心路历程。这一时期,严修积极投身教育改革事业,参与主持全国教育改革顶层设计,推动废科举兴学校,提出尚公、尚武、尚实的教育宗旨。

严修,字范孙,1860年4月2日出生于天津。幼年饱读经籍,1882年乡试中举,次年中进士,选为翰林院庶吉士。此后历任翰林院编修、贵州学政、学部侍郎,锐意改革,颇具政声。严修先生致力于中国教育现代化,主张育才救国,兴学图强。他和张伯苓先生从严氏家馆发端,先后创建南开中学、南开大学、南开女中、南开小学,建立了从小学到高等教育的层次完备的学校体系。南开系列学校是严修先生一生教育事业中的不朽丰碑,正是因为他对南开创建的贡献和教育理念的影响,被世人尊为“南开校父”。

历史学者、南开大学荣誉教授冯尔康认为,整本日记不仅为“南开校父”严修光辉的教育业绩留下了历史记录,也为晚清政治史、社会日常生活史研究提供了生动的历史资料。

在苏坚看来,严修先生的日记是一部生动的教育改革史,是一份弥足珍贵的文化遗产。出版新书《严修日记(1989-1910)》是一场对近代中国教育精神的溯源之旅,希望能通过这本书让更多人了解严修先生为教育事业付出的心血和努力。

本书整理者陈鑫介绍,此书整理出版历时十年,过程中得到许多师友和严氏后人提供的无私帮助。同时,自己也深受严修先生的精神鼓励。他说,“勿志为达官贵人,而志为爱国志士”是严修先生对第一班南开学子的毕业寄语,百余年后,这句话仍值得我们不断自省。

“启智津沽:教育与津派文化”学术研讨会同期召开,由南开大学杰出教授、历史学院院长余新忠教授主持,侯杰、任吉东、张宇、王振良、张重宪、张昊苏等专家学者围绕教育与天津发展历史、大学文脉与城市文脉等话题展开研讨。

当天正值清明节,与会嘉宾前往南开大学八里台校区中心花园向严修先生、张伯苓先生塑像敬献花圈,并参观了“南开先贤与津派文化”展览。(中宏网特约作者王敏报道 图文/南开大学 高雨桐 摄影 宗琪琪)

原文链接:https://www.zhonghongwang.com/show-257-391643-1.html

|