李云

李云

图①1960年代的叶嘉莹

图②1970年,叶嘉莹在美国与哈佛大学海陶玮教授(右一)、法国侯思孟教授(左一)合影

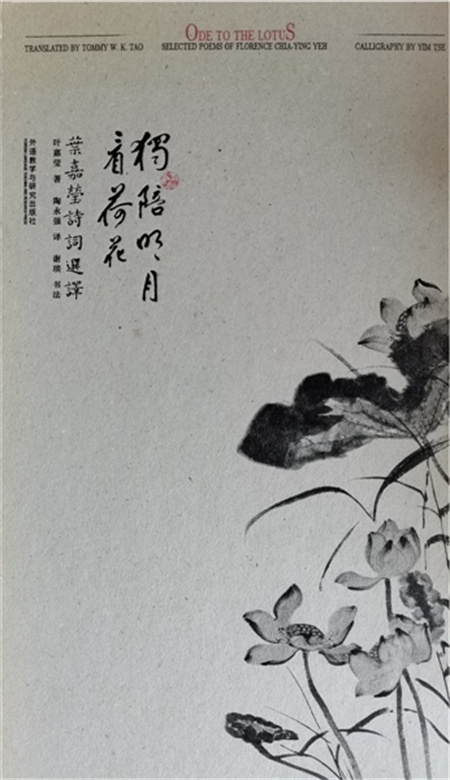

图③《独陪明月看荷花:叶嘉莹诗词选译》书影

图④王国维故居

图⑤1980年代叶嘉莹在王国维故居留影

本版图片由作者提供

引言:由原来的“清者”转变为后来的“任者”,是叶嘉莹人生中最为关键的一步,意味着她由原来“独善其身”的小我走向了“以天下为己任”的大我。影响她产生变化的因素是多方面的,如她的担当精神一直潜藏在心中,大学时期顾随先生曾经以“自觉,觉人;自度,度人”的精神启发她,此外,给予她较为直接影响的人则有陶渊明、王国维等前代诗人。

1966年,叶嘉莹出版了一本重要的著作《杜甫秋兴八首集说》,这是她花费很大功夫才完成的一本纯学术著作,奠定了她在学术中前行的扎实基础。同一年,她到美国密西根州立大学担任客座教授。家人也都表示高兴并支持。1966年至1967年,叶嘉莹先在密西根州立大学任客座教授,1967年至1968年,受海陶玮教授的邀请到哈佛大学任客座教授。随着从原来幽闭的环境走向海外,叶嘉莹逐渐从深悲极怨的心境中走了出来。早年大学毕业时她曾有过积极入世的态度,但后来的遭遇使她觉得世间污秽险恶,遗世独立、坚守清白才是自己的最佳选择。

一、清者

在海外教书的几年,叶嘉莹潜心于诗词教学和学术研究,俨然以“清者”为人生之追求。她以自身生命体悟发现诗词中隐藏的生命,也借诗词展现出自己充沛的生命光彩。叶嘉莹在《说杜甫〈赠李白〉诗一首——谈李杜之交谊与天才之寂寞》中曾说:

惟有自己有充沛之生命的人,才能体察到洋溢于其他对象中的生命,惟有自己能自内心深处焕发出光彩来的人,才能欣赏到其他心灵中的光彩。

借此生命光彩,她细致深微地看到李白内心的矛盾:“虽然常以其不羁之天才,表现为飞扬高举之一面的飘忽狂想;而在另一方面,太白却也有着不羁之天才所感受到的一份挫伤折辱的寂寞深悲。”此时叶嘉莹的人生态度还是悲观,对诗人的寂寞悲哀深有感触。她说:“一个天才的诗人,诞生于此蠕蠕蠢蠢的人世间,原来就注定了他寥落无归的命运。”她也钦慕杜甫与李白的知己情谊,“于外表的相异之下所蕴含的一份生命与心灵上的相通”。

如何摆脱寥落无归的命运,是叶嘉莹心中始终思考的一个问题。她觉得陶渊明是一位智者,能在寂寞悲苦中,以一己之智慧为自己找到栖心立足的天地,而李白却全然是无所栖迟荫蔽和一份赤裸裸的天才,除了暂时得到麻醉和遗忘的一杯酒之外,没有任何自我安顿和排遣的方法。找到栖心立足之寄托是叶嘉莹当时的一种追寻。她说:

我常想,一个人假如果然能在此一人世间,寻求到任何一件足可使人寄托心灵交付感情的事物,而值得甘愿受其羁束,如韦庄《思帝乡》词所云“妾拟将身嫁与一生休”者,原都不失为一件幸福美好的事。

但她觉得此寄托绝对不能是外物,尤其是不能与仕途相关,如李白有着强烈的为世所用之心志,怀拯物济世之情怀,又不甘于生命之落空,最终却折辱于现世,尤为悲哀。她认为李太白这一只鹏鸟,在一生的腾越挣扎之后,折翼挫伤了,所以在《临终歌》中发出了“大鹏飞兮振八裔,中天摧兮力不济”的悲吟,怀有浪漫狂想的天才诗人李白,却终身腾越挣扎于种种失望与痛苦之中,理想落空,令她觉得无限惋惜。

叶嘉莹时时流露出对陶渊明的赏爱,在《从“豪华落尽见真淳”论陶渊明之“任真”与“固穷”》一文中,她认为陶渊明最可贵的修养是:

在于他有着一种“知止”的智慧与德操。在精神上,他掌握了“任真”的自得;在生活上,他掌握了“固穷”的持守,因此他终于脱出了人生的种种困惑与矛盾,而在精神与生活两方面都找到了足可以托身不移的止泊之所。

她认识到陶渊明具有一种超强的悟解能力,对于各种思想与修养的汲取,只在于适性与自得,“适性”指但取适合于自己之天性,“自得”指果然有得于心的一份受用。她说:

渊明的天赋中,似乎生而具有一种极可贵的智慧的烛照,他能摆落一切形式与拘执,自然而然地获致到最适合于他自己的一点精华。这种天赋,使他能把自任何事物中汲取所得,都化为了足以添注于其智慧之光中的一点一滴的油膏,而这盏智慧之灯,则仍是完全属于他自己的所有,而并不可也不必归属于任何一家。

叶嘉莹所说的,其实是指一种以自由独立精神为核心的感悟能力和自我创造能力,此种能力在王国维、顾随等学人身上都有所体现。叶嘉莹内心意识到此种能力,说明她自身的感悟和自我创造能力也在逐渐彰显。

她认为在陶诗中,揉合着仁者哀世的深悲与智者欣愉的妙悟,她从其中找到坚持的力量和自我的圆融,她已经不再是以前那个悲苦青涩的小女子了。她说:

如果真有一个手中执着智慧之明灯的人,则他必然会从这黑暗而多歧的世途中,找到他自己所要走的路。也许四周的黑暗,也曾使他产生过无限的压迫之感;也许踽踽的独行,也曾使他感受到彻骨的寂寞之悲,然而有一点足可自慰的,就是他毕竟没有在黑暗中迷失自己。自渊明诗中,我们就可深切地体悟到,他是如何在此黑暗而多歧的世途中,以其所秉持的、注满智慧之油膏的灯火,终于觅得了他所要走的路,更且在心灵上与生活上,都找到了他自己的栖止之所,而以超逸而又固执的口吻,道出了“托身已得所,千载不相违”的决志。

她是在说陶渊明,但却有自己的心影,她何尝不是走过了这样一段坎坷的路途,何尝不是在独行中感受彻骨的寂寞,何尝不是在黑暗中坚守自己的一盏灯火。在对陶渊明的诗歌和生命的反思中,她逐渐找到了让自己心灵栖迟的立足之地,努力担荷自己的生活,尽自己的一份教书育人的责任,享受自己的一份研读和写作的乐趣。她只要在诗词的世界里自足自乐就很好。

二、独陪明月看荷花

1967年至1968年,叶嘉莹在哈佛大学时,留下2首词和4首诗。她经常想起北京。她在《鹧鸪天》中说:

寒入新霜夜夜华。艳添秋树作春花。眼前节物如相识,梦里乡关路正赊。 从去国,倍思家。归耕何地植桑麻。廿年我已飘零惯,如此生涯未有涯。

她离开祖国越远,对家乡的思念越深。离开北京后的二十年时间,她的内心始终有着漂泊的情怀。她常与一些华裔友人聚会,对故乡的思念是不言而喻的。身处西洋文化当中,她越发感受到中国传统文化的可贵。她在《一九六八年春张充和女士应赵如兰女士之邀,携其及门高弟李卉来哈佛大学演出昆曲思凡游园二出,诸友人相继有作,因亦勉成一章》中写道:“梦回燕市远,莺啭剑桥春。弦诵来身教,宾朋感意亲。天涯聆古调,失喜见传人。”她从昆曲表演中想到了北京。

可此时,身在哈佛的她内心并不安定,面临聘期结束后何去何从的问题。1968年,她写下《一九六八年秋留别哈佛三首》,其一说:

又到人间落叶时,飘飘行色我何之。曰归枉自悲乡远,命驾真当泣路歧。早是神州非故土,更留弱女向天涯。浮生可叹浮家客,却羡浮槎有定期。

她将两个女儿留在美国读书,自己按照约定回台湾大学继续教书。这本是一个不错的计划,但未料她的丈夫赵钟荪在美国很快失业。她一个人工作,无论如何也无力支付一家人在美国的费用。

1969年,叶嘉莹再次申请赴美被拒签。无奈中她在海陶玮教授的帮助下,辗转到了加拿大,此过程充满酸辛。她在《异国》中写道:

异国霜红又满枝,飘零今更甚年时。初心已负原难白,独木危倾强自支。忍吏为家甘受辱,寄人非故剩堪悲。行前一卜言真验,留向天涯哭水湄。

叶嘉莹初到加拿大任教,让她颇觉不畅的是用英语讲解诗词。她在《鹏飞》中说:“鹏飞谁与话云程,失所今悲匍地行。北海南溟俱往事,一枝聊此托余生。”

之前无论在哪,她用中文讲课时都爱“跑野马”,自由发挥,与学生们总有心灵相通的乐趣。而现在她要用生硬的英文给洋学生们讲中国诗词,能够照本宣科已不错,谈何自由发挥,所以,她觉得自己就像失志的大鹏匍匐在地上爬行一样。

对于用英文教书的困难,叶嘉莹咬牙克服。学生们也对她所讲的课十分感兴趣。只经过三个月,学校就给了她终身教授的聘书,这在北美几乎是绝无仅有的。漂泊多年,叶嘉莹终于在温哥华稳定下来。她在《梦中得句杂用义山诗足成绝句三首》中说:

换朱成碧余芳尽,变海为田夙愿休。总把春山扫眉黛,雨中寥落月中愁。

波远难通望海潮,硃红空护守宫娇。伶伦吹裂孤生竹,埋骨成灰恨未销。

一春梦雨常飘瓦,万古贞魂倚暮霞。昨夜西池凉露满,独陪明月看荷花。

第一首诗的前两句是她梦中所得,表现了芳华的离去,愿望的完全落空。后两句是借用李商隐的诗句,是说虽然芳华已过,愿望也落空,但是在寂寞悲哀中,她的持守没有改变,依然坚持自己的美好品性。

第二首的前两句亦是梦中所得,虽然她所期待、盼望、追寻的理想如此之遥远,但是自己的意念、品格、坚持、操守没有改变。后二句借用李商隐的诗句,尽管音乐家伶伦找到一支用最好的竹子制作而成的竹笛,用生命、血泪吹出真情的笛声,但却没有人听见,那种孤寂、遗恨,即使埋骨成灰也不会消失。

第三首,前三句都是李商隐的诗句,最后一句是她自己梦中所得。所表达的是:不管在什么样的寒冷境界,她仍然有一个追求、一个向往,独自与明月相伴,持守那一朵出淤泥而不染的荷花。

从诗中可以看到,叶嘉莹是一个追求完美品格的持守者,在孤独寂寞中,珍重自己高洁坚贞的内美,不能有丝毫玷污。诗中表现了自爱

与自守之德操,虽然生活中叶嘉莹有种种坎坷、辛酸和烦恼,但她始终保持自己一贯的态度,即不向命运和世俗妥协。她认为完美的持守是一种最高的理想,无论自身命运的遭际如何,自己的持守都不应该改变。

三、任者

就在叶嘉莹坚持做一个“清者”的时候,她的学术道路却渐渐发生了变化。叶嘉莹受到海外汉学家们的注意。她开始撰写第一篇正式的文学理论文章《对常州词派比兴寄托之说的新检讨》,自此逐渐由从对诗词本身的体会、欣赏转向文学批评的研析,由原来的感性写作转向理性写作,她本人的思想也在学术研究中发生转变。叶嘉莹曾说:“在1970年暑期我来到哈佛,当时是抱着对‘清者’之品格持守的景仰,开始我对静安先生之研究的。”

王国维(字静安)一直是叶嘉莹崇敬的词人和学者,或许因为性情多有相似之处,她总有一种与王国维“心有戚戚”的心灵相通之感,在深入、系统的研读中,她试图与王国维进行心灵之间的深度对话。在分析王国维的人生与性情时,她也融入了自己对人生的感受和体会。叶嘉莹曾说:

读者如果留意,就会发现我在本书(按:指《王国维及其文学批评》)第一章论及静安先生之性格时,对其知与情兼胜之禀赋、忧郁悲观之天性及追求理想的执著精神,都不仅只是客观地分析而已,同时还流露有一种钦迟仰慕的心意。这可以说是旧日之我的一贯的性格和心情。然而我的转变却也正是从这一年逐渐开始的。

王国维在现实生活中倍受感情与理智相矛盾的痛苦折磨。他眼中的人世,“除了充满生存意志之欲以外,其罪恶与痛苦乃是全然没有救赎之望的”。叶嘉莹认为王国维一生不慕荣利,轻视世间任何含有目的的欲求,只以追求真理为目的,有着超然于功利及政治的理想。但是,他又以其深情锐感对人世深怀悲悯之心。

叶嘉莹与王国维在性情上有相似之处,但二者也有极大的不同:

其一,叶嘉莹有着极强的悟解能力。她认识到王国维痛苦的根源和局限:一是来自于他天生所秉有的矛盾性情,二是来自于他所处的多乱多变的时代,“在一己之学术研究中,却又不能果然忘情于世事,于是乃又对于学术之研究,寄以有裨于世乱的理想”,最终导致他以自杀结束一生的悲剧。

其二,叶嘉莹有着坚强的意志。她已经在生命最为艰难的阶段否定了自杀,她坚决不赞成自杀式的悲剧人生。她认为不被困难打倒和击败,不负美好的生命和年华也是一种坚强的持守。她不仅意识到要避免王国维的人生悲剧,而且意识到要避免中国历代文人传统的悲观、哀怨的困窘心态。

其三,叶嘉莹的智慧还在于对王国维进行理性的反思之后,努力在此基础上进一步的摆脱和超越。通过对王国维文学观念的研读,她更深刻地了解到文学在现实社会中的价值和意义。王国维在《文学与教育》中说:“至古今之大著述,苟其著述一日存,则其遗泽且及于千百世而未沬……何则?彼等诚与国民以精神上之慰藉,而国民之恃以为生命者。”她注意到王国维对世事的关心以及欲通过学术以图挽救危亡的理想。王国维在《国学丛刊》序文中的一段话,给她留下极为深刻的印象:

夫天下之事物,非由全不足以知曲,非致曲不足以知全,虽一物之解释,一事之决断,非深知宇宙人生之理者不能为也……故深湛幽渺之思,学者有所不避焉;迂远繁琐之讥,学者有所不辞焉。事物无大小,无远近,苟思之得其真,记之得其实,极其会归,皆有裨于人类之生存福祉,己不竟其绪,他人当能竟之,今不获其用,后世当能用之,此非苟且玩愒之徒所与知也。学问之所以为古今中西皆崇敬者,实由于此。凡生民之先觉,政治教育之指导,利用厚生之渊源,胥由此来,非徒一国之名誉与光辉而已。

王国维坦诚地道出学者的责任与担当,学术的价值与意义,激起叶嘉莹内心潜藏的“士以天下为己任”的文化基因。事实上,在中国的文化传统中,无论是孔孟式的“圣之任者”,还是陶渊明式的“圣之清者”,都同样有着对天下的关怀,只不过前者勇于担当“兼济天下”,而后者在无奈中“独善其身”。

叶嘉莹原来以为文学是超然的,自己只想做一个超然于世外的学人,但是通过研读王国维,她开始了解中国近现代历史。“对于凡有关中国近百年来革命和蜕变之过程的任何记述,都开始有了阅读兴趣”。而最终的结果是她对中国共产党人的认同,叶嘉莹说:“我对于共产党的救民的理想和艰苦卓绝的经历,竟然越来越加感动和敬佩起来。因此也就逐渐认识到我过去所钦仰欣慕的,惟知‘独善其身’而以‘清者’自命的想法和生活,是一种怯懦和狭隘的弱者的道德观;文学和艺术的创作,也决不能脱离历史和环境的局限而超然自存。”

她认识到了自己的不足,自觉地承继了王国维的遗志,加入到“任者”的行列。在学术上表现为对词学的开拓,在西方理论的观照之下努力为词学开辟新的道路,为中国诗词在世界文化坐标中寻找一个正确的位置。而在学术探索的背后,则是她承继了王国维及历代诗人心中怀有的,却没有机会实现的对天下苍生的关怀之志。同时,叶嘉莹还是严格持守“圣之清者”的高洁品性,以“清者”的品性作“任者”的事业,这是她的独特而卓绝之处。

叶嘉莹对王国维的承继更体现在实践上。关于叶嘉莹1970年代末为何决定归国教书,研究者常常笼统地说是传承中华诗词文化,其实并未真正理解她的初心。她曾说:“如果更能对诗歌中感发之生命的美好的品质作一种感性的传达,使读者或听者能够从其中获致一种属于心灵上的激励感发,重新振奋起中华民族在几千年的历史中借诗歌而传承的一种精神力量,应该是一件极有意义的事。”她讲诗词的目的不仅是为传播诗词知识,而是欲以诗词感动读者、听者的心灵,提升国民的品质。所以,归国教书传播中华诗词只是她的途径,她真正要达到的目的则是在于振奋中华民族的精神,致力于中华民族的复兴。

综上可见,1960年代至1970年代,叶嘉莹通过对李白、陶渊明、杜甫、王国维等诗人进行深入、系统的研读,进一步认识了自我,认识到文学的社会作用以及学术的价值与意义。在反思王国维人生悲剧的基础上,叶嘉莹不仅承继了王国维的学术思想,还承继了他用世的理想和志意,并最终付诸于归国教书的实际行动。

|