南开新闻网记者 李梦楚 学生记者 安雅涵

摄影 宗琪琪 唐浩博

今天是“世界戏剧日”,在南开大学汉语言文化学院,一场精彩“大戏” 正在紧锣密鼓地排演。

“鼓打二更准时往,桃花村口莫徬徨……”这腔调轻快流畅、悠扬婉转传来。

走近一瞧,这段字正腔圆、声情并茂的京剧经典剧目《桃花村》选段的表演者竟然是一群外国学生!有俄罗斯、土耳其、越南、吉尔吉斯斯坦……

故事还要从一门课和一个基地说起……

百学不如一练 百练不如一演

日前,南开大学“中外青少年中华优秀传统艺术实践基地”入选全国首批中外青少年社会实践活动基地。该基地由南开大学汉语言文化学院与20余家校外单位实现资源共享,进而在“教育部首批中华优秀传统文化传承基地·南开大学京剧传承基地”的基础上建成。

基地坚持以中华传统美育助力国际中文教育,在课程体系建设、增进中外文化交流互鉴和原创剧目打造等方面均取得突出成绩,逐渐形成以京剧艺术为中心、多种传统艺术门类为补充的中华传统艺术传承弘扬模式。

南开大学汉语言文化学院依托基地,从2019年起开设了京剧实训课程,大胆突破了通常艺术鉴赏课程实践不足的情况,在遵循戏剧表演特殊性和京剧艺术自身规律的前提下,聘请天津京剧院团和院校的专业老师,分行当对学生进行实训教学。

开课至今,已有来自越南、泰国、俄罗斯、土耳其、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等近30个国家和地区的留学生与中国同学一起接受了“准专业”的京剧训练,学习了《红娘》《凤还巢》《桃花村》《金玉奴》等多个传统经典剧目。

从“风流不用千金买,月移花影玉人来”到“穿林海跨雪原气冲霄汉!抒豪情寄壮志面对群山”,来自五洲四海的同学们欢聚一堂、一同唱响中国京剧。

“中国有句俗语叫作‘百学不如一练,百练不如一演’。这种亲身经历的感受是单纯的讲授所替代不了的。同学们亲身练了、真的上台演了,才能更好地感受到中国传统戏剧的精益求精,从而进一步理解中国传统戏剧的深刻精神内涵。”南开大学汉语言文化学院院长刘佳说。

从“看热闹”到“懂门道”

京剧实训课程的授课教师都是来自天津专业院团的骨干,在剧目选择上经过反复研讨确定了主题——“用京剧讲好中国故事 用京剧弘扬中华优秀传统文化”。围绕这一主题,教学所选的经典剧目都蕴含着中华传统美德和智慧。有的传递廉洁文化内涵,有的彰显助人为乐思想,让外籍学生练习“唱念做打”京剧表演基本功的同时,也能通过表演汲取到中国故事中蕴含的强大精神力量。

刚刚在“上合组织峰会宣传片”中精彩亮相的俄罗斯留学生易国璐(Daria Egorova),同时也是一位京剧爱好者。她兴奋地分享着学习这门课程的感受,“京剧集文学、表演、音乐和舞台艺术于一身,非常博大精深。演出时需要我们全神贯注,不能有丝毫分心,在南开可以体验到京剧这门艺术,这个经历真是太珍贵了!”

“作为国际中文教育专业的学生,通过学习京剧表演,也为我们日后成为一名优秀的中文教师,回到各自的国家更好地传播中国优秀传统文化提供了很大的帮助。”同样来自俄罗斯的阿妮娅(Anna Iakimova)开心地说。

来自天津艺术职业学院的张福秀老师,从2019年起一直担任京剧实训课的授课教师。谈到同学们在课堂的学习情况,张老师对她的这群“洋”学生赞不绝口。“同学们上课非常认真,对京剧学习有着极高的热情,中文水平很高,对中国文化也有一定的了解。我们之间语言沟通基本没有障碍。”

这门课程以实训体验为主,让同学们真正走进课堂动起来。在课程设计上,也会结合国际学生的特点,着重介绍剧目背后的中国文化元素、东西方审美的差异等等,让大家进一步“唱懂”中国。

京韵百年路 南开四海声

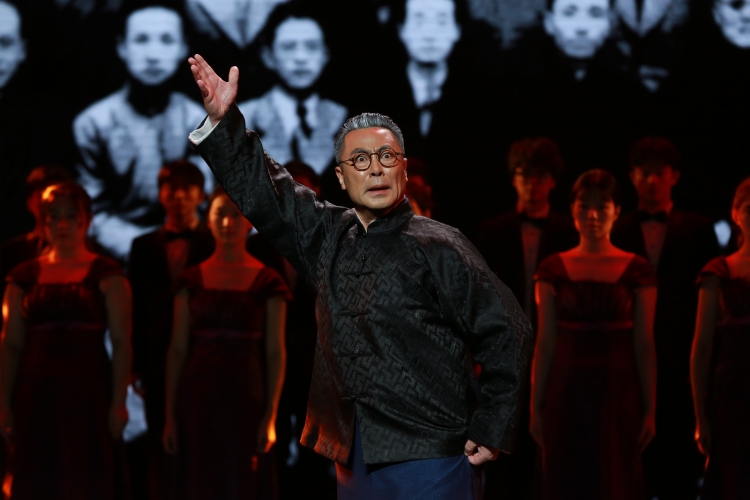

梅兰芳与美国著名戏剧家贝拉斯考在纽约(后排居中者为张彭春)

南开与京剧艺术有着很深的渊源。南开大学教授、张伯苓老校长的胞弟张彭春先生,曾一力促成梅兰芳先生1930年访美和1935年访苏,并亲自担任演出剧团的总导演,对京剧的海外传播发挥了积极作用。

秉持优良传统,南开的京剧传承之路薪火相传、历久弥新。

《京剧情》MV截图

从南开中外学生举办多次京剧专场演出,到完成国内第一部由高校中外师生共同演绎的京剧MV作品《京剧情》。"京剧情,中华情,神州情"日益深植于南开中外学子的心中。

今年是南开老校长张伯苓“爱国三问”提出 90 周年,南开大学京剧传承基地正在对其原创推出的国内首部京剧校史剧《爱国三问》进行剧本的丰富与提升,旨在充分展示南开的爱国精神、奥运精神和戏剧精神。

基地还邀请到天津多位著名艺术家,历经一年时间,共同创作了京剧歌曲《神槐颂》,旨在助力乡村振兴和红色资源保护利用。

课堂中锣鼓鸣,“声声”不息;舞台上水袖扬,翩翩未央。百年南开始终立于传统与时代的交汇处,让京剧的薪火照亮五洲四海。

传承永无终章,好戏尽待开场。

|