【编者按】一年来,南开大学档案馆在学校党委领导下,认真学习贯彻习近平总书记关于档案工作指示批示精神和来校视察讲话精神,守正创新,开拓进取,推进档案资源建设,开展特色档案编研,配合学校本科招生宣传,发挥馆藏档案资政功能。现依据馆藏档案资料,撰写“近代的南开与天津”一文,以飨读者。

南开新闻网通讯员 袁伟 张兰普

“渤海之滨,白河之津,巍巍我南开精神”,这句南开校歌,是南开系列学校与天津历史渊源最为深刻而生动的表达。爱国教育家严修和张伯苓,是生于斯长于斯的天津人。自1898年开始,他们走到一起,以“培养救国、强国人才”为目标,在天津“创办新教育、造就新人才”,经过二十多年的教育实践,共同创办了完整的南开学校教育体系。

1919年9月南开大学成立,后排左一为首届学生周恩来

诞生于五四新文化运动大潮之中的南开大学,于1919年秋季在天津西南一隅成立。以严修、张伯苓为代表的老一辈南开人,秉承“文以治国,商以富国、理以强国”办学思想,延聘高水平师资,选录优秀学子,踏上了爱国报国的新征程。

名师云集

张伯苓的学生、曾任清华大学校长的著名教育家梅贻琦有一句“大学者,大师之谓也”的名言,对中国高等教育影响深远。这句话不仅是他对大学教育的经验总结,也是他在南开中学接受教育的深刻体会。

1919年在南开中学南部建成的教学楼,是南开大学初创之地

自1904年南开中学成立,张伯苓和严修即将严选师资作为办学的先决条件。将最优秀的人才招揽到南开,也是南开大学筹办过程中重要的一环。为此,严修与张伯苓先后于1917、1918年启程,前往美国。他们利用一年多的时间,学习西方先进教育理论,考察美国高等教育体制和中国留学生团体,为即将成立的南开大学择选人才,储备师资。

当时的天津,由于开埠较早,地理位置独特,吸引了大量外来人口与资源,成为中国北方工商金融与时尚文化辐辏的中心都市,为南开大学的建立与发展提供了社会基础和资源保障。

在成立之初的3年内,南开大学即聘请到了凌冰(美国克拉克大学博士,大学部主任)、姜立夫(哈佛大学博士,算学系主任)、饶毓泰(普林斯顿大学博士,物理系主任)、邱宗岳(克拉克大学博士,理科主任)、应尚德(哥伦比亚大学硕士,生物系主任)、薛桂轮(麻省理工学院硕士,矿科主任)等来校任教。他们既潜心教书育人,又注重学术研究,成为南开大学百年学科发展的奠基人和开创者。

20世纪30年代校园南部风景。图中右侧建筑为秀山堂,左侧为思源堂

1923年,整体搬迁到八里台校园的南开大学,有了更广阔的办学空间,也吸引了更多高端人才来到天津发展。随着蒋廷黻、李济、何廉、方显廷、李卓敏、张彭春、汤用彤、萧公权、林同济、陈序经、徐谟、张纯明、罗隆基、梅汝璈、柳无忌、司徒月兰、黄佐霖、梁宗岱、黄钰生等具有文学、历史、哲学、教育、经济、政治学科背景的专业人才从海外归来,执教南开,南开大学的人文社会学科取得了长足进步,发展势头良好。同时,杨石先、张克忠、张洪沅、孟广喆、竺可桢、冯敩棠、申又枨、李继侗、熊大仕等理、工科人才相继回国,加强了南开大学理科师资力量,又创办了化学工程、电机工程2个工科专业,逐步形成了文、理、商、工并重的办学格局,为学校发展成为综合性研究型大学奠定了坚实学科基础。

1935年南开大学部分教师

据不完全统计,在南开大学建校早期(1919-1937)的18年间,从哈佛、哥伦比亚、普林斯顿、耶鲁、麻省理工、芝加哥等25所美国名校的毕业的39名博士和68名硕士,先后在南开大学任教;学校还根据学科需要,选聘从英国、德国、瑞士、日本、菲律宾等国外高校的优秀人才执教南开。以张伯苓为代表的南开管理者们,凭其卓越的辨人识人之能,还将一些有才华、有潜质的本校以及诸如清华、北大、中央大学等国内高校毕业生聘到南开大学任教,如早期的章辑五、董守义,后来的吴大猷、吴大任、吴大业兄弟,以及殷宏章、戴家祥、侯洛荀等人。他们后来都在各自专业领域内取得了杰出成就。

1937年前的南开大学,拥有一支层次多元、学科丰富、结构合理的高水平教师队伍。他们作育英才、繁荣学术、服务社会和传承文化文明,不仅保障了南开大学高质量发展,更为当时天津经济发展、社会进步与文化繁荣注入了强大动力。

作育英才

南开大学成立后,当时在天津读书的学子们有了更多机会和更好选择,成为了主要受益者。他们在南开园中“允公允能,日新月异”,成为国家建设的栋梁,与人类文化和世界文明进步的推动者。

根据南开大学馆藏档案资料统计,该校在1919年9月首届招收了108名新生,其中有94名来自南开中学,11名来自天津市的其他中学,天津生源占到了当年招生总数的97%。随着南开大学办学成绩在社会上得到越来越广泛的认可,外地学生报考人数逐渐增多,也多有旅居海外的华侨考入南开大学的情况。至1922年,南开大学录取的新生中,天津生源比例仍占到53.7%。

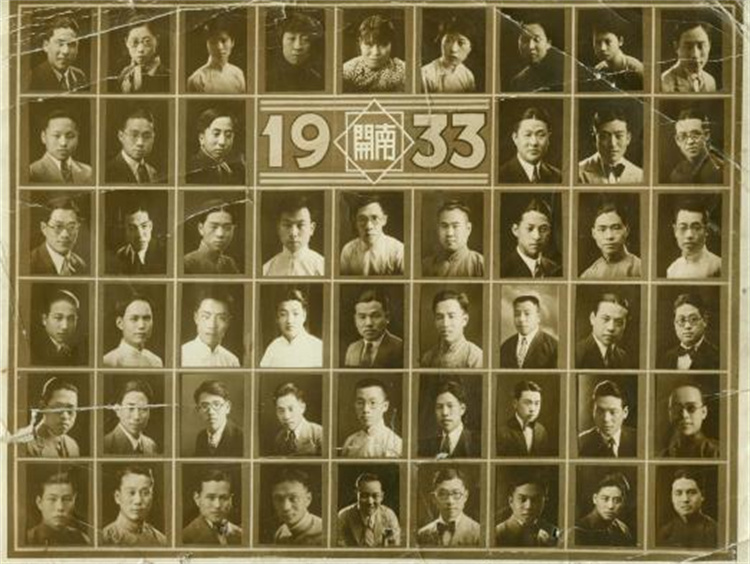

1933年南开大学毕业生合影

据现有文献保守计算,截至1935年,南开大学招收学生总计两千三百余名,其中一千二百五十余名来自天津的中学,占比超过了50%。在这些学生中,既有南开大学最杰出的校友、共和国的开国总理周恩来,天津五四运动的杰出领导者、天津早期党团组织的重要负责人于方舟;有因创作世界级的经典巨作《雷雨》《日出》被誉为“中国的莎士比亚”的戏剧家曹禺;还有以科学研究服务国家建设、以应用技术促进社会发展的科学家张克忠、陈省身、吴大任等。

张克忠是毕业于南开中学的天津学子,1919和1921年先后两次入学南开,1922年考入美国麻省理工学院,师从美国化工界先驱、被称为化工“鼻祖”的路易士(W.K.Lewis)教授,成为了获得该校化学工程专业博士学位的首位中国人,其在学期间创立的“张氏扩散原理”,沿用至今。1927年8月,年仅24岁的张克忠学成归国,应张伯苓校长之邀回母校任教,是南开大学化学工程系和应用化学研究所的创始人,曾任南开大学工学院院长,为天津近代化工行业发展和全国化学工程教育做出了重要历史贡献。1949年9月,张克忠应邀参加了中国人民政治协商会议第一届会议。会上,周总理将其介绍给了毛主席,在听到毛主席对化学工业的期许后,他深受鼓舞。1951年,天津工业试验所成立,张克忠任所长。在该所工作期间,他主持研制了一种橡胶促进剂,可代替进口产品,在填补了国内空白的同时,也为国家节约了大量外汇。

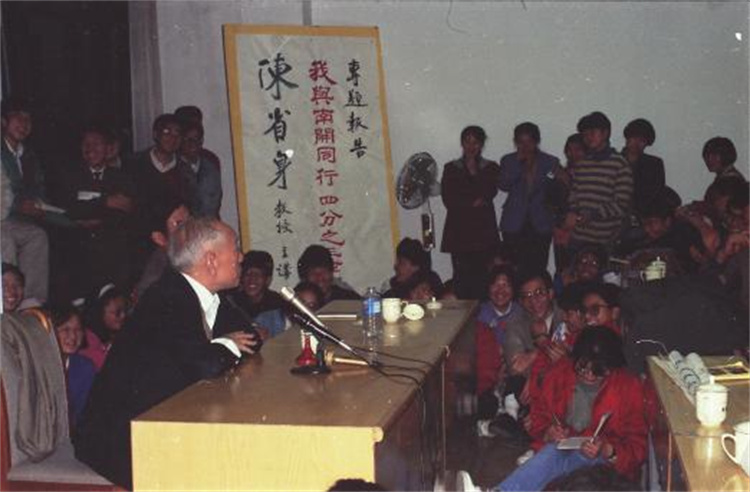

1995年陈省身为南开大学学生作《我与南开同行四分之三世纪》报告

陈省身于1926年从天津扶轮中学考入南开,师从姜立夫学习数学。1930年毕业后,陈省身继续学习深造,取得了举世瞩目的学术成就,被誉为“整体微分几何之父”,受到了国内外众多数学家的景仰,是20世纪最伟大的几何学家之一。1985年,陈省身返回天津,创办南开数学研究所,制定了“立足南开、面向全国、放眼世界”的办所方针,吸引了一批杰出的青年数学家来到南开大学,开展了大量的高水平国际学术交流,举办了全国性数学专题学术年等活动。经过近40年发展,陈省身数学研究所(原南开数学所)已经成为具有重要国际影响的数学研究和学术交流中心,也是我国培养高级数学人才的新型基地,吸引了众多来自全国各地的优秀学子来到天津,就读南开,学习数学。

觉民醒世

南开大学理科学会部分成员(后排左站立者为陈省身,陈前坐者为吴大猷)

南开大学成立之际,五四新文化运动方兴未艾,这场以科学与民主为核心的伟大爱国运动,推动了中国社会的进步和发展。五四运动爆发后,南开大学的学生周恩来、马骏等义无反顾地投入其中,成为天津五四运动的重要领导者。他们领导成立的觉悟社,创办《觉悟》杂志,其意旨在唤醒民众,激发人们自醒自新意识。周恩来在《觉悟的宣言》中进一步指出,实现觉悟目标的方法之一,就是“灌输世界新思潮”。文化的传输与形成,以及人们思想意识和社会风尚的改变,需要一个相对较长的过程。南开师生们一直承继着五四运动的精神传统,以多种形式将学术研究、教书育人与引领社会思潮有机地结合起来,以达觉民醒世之功效。

1928年4月至1929年6月,南开大学理科学会率先在天津《益世报》的教育版开辟“科技新闻”和“科学知识”专栏,用科学知识启迪民智,慧化民心。该专栏每期包括2至3个知识点,向人们介绍日常所见的风雨雷电形成等自然现象、香水杀虫等日常生活知识,以及爱因斯坦相对论、电子学、X射线等科学前沿等,持续30余期,是南开学生社团主动用自身知识服务社会的一个有益探索和尝试。

1934年3月,南开大学文学院柳无忌、曹鸿昭等师生,在天津《益世报》创办《文学周刊》,发表南开师生为主创作或翻译的小说、散文、随笔、游记等。该刊历时一年,以文学这种大众喜闻乐见的方式,传播新思想,倡导新风尚。

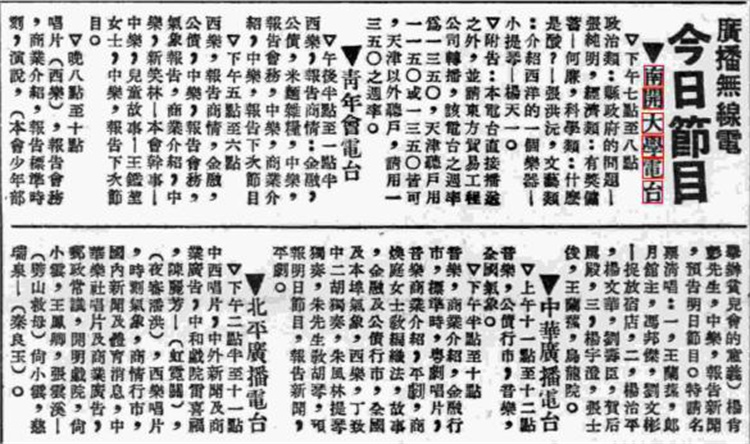

1934年12月14日天津《大公报》刊载的各广播电台节目单

1934年11月,南开大学决定开办广播电台,利用这一当时最为先进的传播方式,向社会传布各种关于社会与民生的知识。随后8个月时间里,南开大学以师生协作,全校参与的方式,共推出了林同济讲《美国对远东问题最近舆论》、何廉讲《有奖储蓄》、杨石先讲《铝锅有毒么》、黄钰生讲《谁应该教我们的国民》、张彭春朗诵陶行知的诗等一百余个节目,展现南开学术和文化魅力,体现师生爱国报国担当。

在当时多数电台以戏曲、曲艺等娱乐节目为主的情形下,南开大学广播电台以其丰富、有意义的内容,为新闻媒体所推重,经常位于《大公报》《益世报》节目预告单首位,被认为是“天津市最小而意义最高的广播电台”,受到广泛关注与好评。

校园体育、民众体育与南开

1930年代南开大学学生课余男女混合排球赛

强国必先强种,强种必先强身。体育是南开育人的重要组成部分,重视体育是南开系列学校的优良传统。张伯苓早在办学伊始,针对当时中国人体质普遍孱弱之弊,即在教学中引入了现代体育的内容。他强调,体育不仅是强身健体,通过体育,还要培养运动员的团队精神,规则意识,顽强毅力,以矫治当时国民中普遍存在的“弱”“散”“私”之弊病,并于1907年提出了著名的“奥运三问”。对当时的中国教育界来说,这一举措颇具前瞻性,对天津乃至全国体育事业的发展产生了深远的影响。

1930年代南开大学师生水上运动

南开大学成立后,体育课程一直是南开学子的必修课。课后校园体育运动更是蓬勃发展,足球、篮球、排球、棒球、网球、田径、越野赛跑、冰球等体育项目众多,体育场地和设施配备齐全,体育社团活动丰富多彩,师生共同参与的南开校园体育特色逐步形成。南开大学的学生,多次代表天津或河北队参加华北运动会和全国运动会,并代表中国出席远东运动会。

回顾南开大学百年历史,冰上运动成为南开校园体育另一个特色,社会影响广泛,也映照了当时天津社会的文化进步与文明发展。

1919年,南开大学就开设了滑冰课,授课教师经常在课后召集会打冰球的师生们一同切磋技术,为校园冰球运动开展打下了坚实基础。1925年,以体育教师为主,其他院系师生共同参与的“白熊冰球队”成立。该球队曾多次代表学校参加天津市和全国比赛,以及各类友谊对抗赛,捍卫了天津冰球的荣誉,振奋了民族精神。

1931年1月由《大公报》组织的天津市化妆滑冰比赛在秀山堂前举行,图中为比赛获奖者

1930年初,因“本校师长同学对滑冰兴味十分浓厚”,南开大学在秀山堂前荷花池开设天然冰场,举办化妆溜冰大会,“红男绿女游戏其间,南大空气为之一新。”转年1月,南开大学承办了天津市冰上化妆舞会,156名参加者齐聚秀山堂前,南开园里欢声笑语一片,成为一道亮丽的校园风景。

南开体育传承百年,内涵不断丰富,其精神历久弥新。2019年,南开大学在百年校庆之际,建成滑冰运动场,恢复了白熊冰球队,也被天津市命名为“冰雪运动特色学校”,赓续百年传奇故事,弘扬南开体育精神。

随着现代体育在中国、尤其是在天津这样大城市的逐渐推广,现代体育运动由学校走向社会的条件已经初具。1927年10月,天津体育协进会应运而生,南开大学校长张伯苓任名誉会长,南开大学体育主任章辑五任会长。天津体育协进会是天津有组织地将现代体育由学校向社会推广普及的发端。

南开大学校长、华北体育联合会会长张伯苓在华北运动会上

该会成立后,一方面将天津学校田径运动会改为向社会公开的田径运动会,学校以外的体育团体也可以组队参赛;另一方面,拓展体育比赛项目,在原有田径、足球、篮球等比赛项目外,增加了定期举行的男女网球、男子棒球、女子垒球、男女滑冰、男女排球、男女游泳,以及体育团体表演等众多项目。该会还不定期的组织天津华人运动队与驻津外国侨民的各类比赛,并承担了遴选运动员参加华北联合运动会、全国运动会和远东运动会的职责,将天津优秀运动员推送到全国,乃至国际舞台上展示,并屡获佳绩。以张伯苓为代表的老一辈南开人,为当时天津体育运动发展所做出的重要历史贡献,值得我们永远铭记。

经世济民

通过办学使中国变得富强,是张伯苓校长投身教育的夙愿之一。南开大学在上个世纪二三十年代先后创办了经济研究所和应用化学研究所,为社会经济发展服务,促进了天津乃至全国化工企业技术进步,践行了“知中国,服务中国”的办学理念。

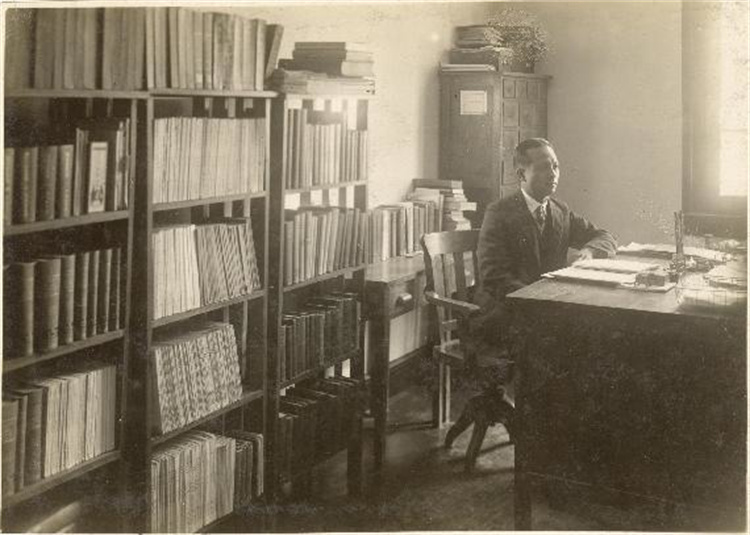

1927年何廉在南开大学社会经济研究委员会办公室

在张伯苓校长盛邀之下,美国耶鲁大学经济学博士何廉来到南开,主持南开的经济研究与教学工作,并于1927年8月创立了经济研究的专门机构社会经济调查委员会。

何廉希望通过其研究,一方面促进中国工业的快速发展,一方面避免西方工业化初期因无可参照而产生的诸多社会弊病。因此,他引进了西方经济学中的量化研究方法,以当时北方的工商业中心天津为主要研究对象,调查“天津批发物价”、“天津劳工家庭生计”和“天津地方工业”。

随后不久,该委员会即在天津《大公报》1928年的新年号上,以《京津商情统计特刊》的形式,利用6个版面的篇幅,发表了其初步的调查研究成果,以达到“公之国人,俾解决社会与经济之问题者,得有所本”之目的。随着方显廷、陈序经的先后加入,该委员会研究力量得到大幅度提升。他们先后在天津《大公报》开办《经济研究周刊》和《经济周刊》,至1937年7月中国全面抗战爆发,南开大学南迁,该周刊才被迫停刊。1946年南开大学在天津复校,1947年《经济周刊》随即复刊,一直持续至前1948年底天津解放前夕。南开经济学人与当年天津《大公报》这一广受社会人士关注的大众媒介结缘十余年,先后发表各类经济文章500百余篇,其研究成果之丰硕,其社会影响之广泛,谱写了南开大学,乃至全国经济学科发展历程中辉煌的一页。

1937年6月南开大学经济研究所第一届研究生毕业合影(前排中校长张伯苓,右五何廉,右四方显廷,右一陈序经,左一大学部主任黄钰生)

1931年,该委员会与文学院的经济系合并,成立经济学院,同时兼具研究与培养本科经济学人才之功能。1934年,改称经济研究所。自1935年开始,该所在全国率先招收经济学研究生。这项经济学高级专业人才培养工作,即使在抗战期间也未停辍,为1949年后天津经济学科发展储备了丰富的人才,不仅奠定了现在南开大学经济学院、商学院和金融学院的人才基础,也为河北财经学院(即现在的天津财经大学)的组建提供了师资力量,是南开大学服务天津地方发展的重要见证之一。

中国近代社会的积贫积弱,根本原因就是国家工业的落后。1932年,为提高天津乃至中国工业化水平,针对天津这个北方化学工业重镇,南开大学创办了我国高校首个应用化学研究所,由化工系主任张克忠担任所长,旨在“在研究我国工商业实际上之问题,利用南开大学之设备辅助我国工商界改善其出品之质量,俾收学校与社会合作之实效”。

应用化学研究所创办人张克忠

该所从成立之初的7人发展到1937年的15人,其人员简单而精干,却承担了“化验分析各种物品以研究所得之新法”、“自行制造各种物品以备我国实业界之采用”、“解答各界关于化学工业上之困难问题”等各项任务。在实际工作中,该所注重“促进国内化学工业之发展,收学校与社会合作之效”。同时坚持“取实业界实际问题,以供训练学生之教材”,即当前各高校普遍倡导与践行的“产学研结合”。

应用化学研究所实验室平面图(源自《南开大学应用化学研究所报告书》第二卷)

南开大学化学应用研究所在创办之初,由于其研究工作注意结合当时中国工业水平,根据中国尤其是华北、天津的物产特点,以及社会实际需求,来确定研究方向,受到当时工业界的欢迎。经初步统计,1932年到1937年,该所先后接受分析化验样品共约300多个,帮助企业研究解决了蜂蜜脱臭、草帽辫漂白、茶油硬化等不少生产难题。该所还仿制了金属磨光皂、油墨、复写纸、制革发光水等,自行试制成功了酒精、硬脂酸、油酸、甘油、钾皂等。这些符合当时中国的工业水平和经济水平,且紧贴民生的社会急需的化工产品,对缓解市场需要,改善民众生活,抵制洋货起到了积极的作用。

期间,南开大学应化所还承担化工厂的设计与建造工作。在1933年,该所研究人员仅用13万元就完成了利中制酸股份有限公司的唐山原厂改造和天津新厂建设等两项任务,大幅度低于外国公司建设新厂的25万元预算报价。其中,新建的天津化工厂,不仅产量上达到了日产3吨的要求,产品的质量也优于国外产品。该所此举,改变了中国化工的建设与安装项目一直由外国公司包揽的局面。

《南开大学应用化学研究所报告书》

1933—1937年,每年一卷,作为对当年工作的总结

1946年10月,南开大学在天津复校,迅速恢复了原有的电机工程系、化学工程系,新建了机械工程系。1947年3月,张克忠再次返回母校任教,恢复了应用化学研究所(后改称化工研究所),于1948年1月任工学院院长。随后,他带头承担教学科研任务,亲自编写教材,与师生们一起齐心协力保护工学院,迎接新中国成立,为当时的化学工程教育和化工企业技术进步做出了重要贡献。

1952年全国院系调整,南开大学工学院整建制划归到天津大学,三位系主任张克忠、孟文喆、陈荫谷成为该校相关学科的创建者或带头人,为天津高等教育发展做出了重要贡献。其中,天津大学的化工学科至今在全国仍名列前茅,也是该校最好的学科之一。

总之,天津的一方热土孕育了南开,南开人的自强不息,踔厉奋发成就了南开的精神文化。在百年发展历程中,南开大学积淀了深厚的历史文化底蕴、浓郁的学术研究氛围和光荣的爱国主义传统,为国家和天津的社会经济发展和文化文明进步,做出了卓越的历史贡献,留下了不灭的时代记忆。

当前,新一代南开人正在牢记殷殷嘱托,勇担时代使命,努力实现内涵式高质量发展,为中国式现代化建设以及天津区域发展贡献力量。我们也期待更多优秀天津学子来到南开园,同唱南开校歌,共答爱国三问,不负青春,不负韶华,书写更加精彩的南开故事!

|