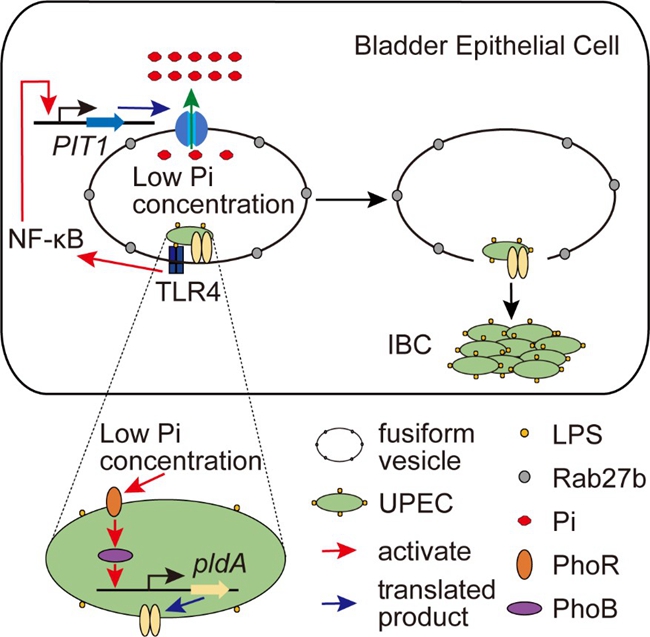

尿路致病性大肠杆菌梭形囊泡逃逸机制示意图

南开新闻网讯(记者 吴军辉)尿路感染会引发多种严重疾病,具有感染人数多和反复感染的特点,是一种给患者带来终生痛苦的顽疾。研究发现,75~95%的尿路感染是由致病性大肠杆菌引起的,然而因其致病机尚不清晰,临床方面始终难以有效防治。日前,南开大学科研团队的一项研究揭示了尿路致病性大肠杆菌致病过程中关键的囊泡逃逸环节分子机制,并发现利用Accell siRNA技术干扰宿主磷酸盐转运蛋白PIT1可以有效抑制感染。这一发现为治疗尿路感染这一痼疾提供了新的思路。介绍该工作的论文发表于国际知名学术期刊《细胞通讯》(Cell Reports)上。

尿路感染是一种严重影响患者生活质量的多发性常见病,其发病率仅次于呼吸道和消化道感染,即使在抗生素治疗后,仍有30~50%的患者出现反复性发作。致病性大肠杆菌是引发尿路感染的“罪魁祸首”,它首先通过膀胱上皮细胞特有的梭状囊泡侵染膀胱上皮细胞。梭状囊泡在生理功能和免疫功能两方面都具有胞吐的特征。为避免被胞吐清除,致病性大肠杆菌需要从梭状囊泡逃逸进入细胞质,并在单克隆基础上大量复制形成含有一万个细菌以上的细胞内细菌群落,进而使得致病性大肠杆菌在膀胱上皮细胞成功定植并引发疾病。同时,抗生素难以渗透这些细菌群落,这也增强了该菌的耐药性。

“因此,尿路致病性大肠杆菌从梭状囊泡逃逸到细胞质中是其致病过程的关键环节,此前它的分子机制尚不清楚,这是我们这项工作的主要着力点和突破口。”论文通讯作者、南开大学泰达生物技术研究院教授冯露说。

南开研究团队利用细胞模型、小鼠模型以及分子生物学等技术手段,发现了致病性大肠杆菌通过感知宿主免疫反应,表达一个外膜磷脂酶PldA来破坏宿主梭状囊泡膜从而介导其逃逸。致病性大肠杆菌感染通过TLR4/NF-κB通路上调宿主细胞的磷酸盐转运蛋白PIT1的表达。PIT1位于梭状囊泡膜上,将磷酸盐转运到细胞质中。PIT1表达的上调降低了梭状囊泡内的磷酸盐浓度。致病性大肠杆菌的PldA通过双组分系统PhoBR响应梭状囊泡中的低浓度无机磷环境,破坏囊泡膜,介导尿路致病性大肠杆菌从梭状囊泡内逃逸到细胞质中。体内敲降PIT1可阻断膀胱上皮细胞中致病性大肠杆菌逃逸梭状囊泡这一途径,抑制小鼠膀胱中细胞内细菌群落的形成,从而保护小鼠免受致病性大肠杆菌的感染。

“我们的研究揭示了由宿主蛋白PIT1介导的致病性大肠杆菌逃逸梭状囊泡这一细菌致病关键步骤的分子机制,并利用Accell siRNA技术在小鼠体内证明干扰PIT1表达可以降低致病性大肠杆菌在小鼠膀胱组织的定植,抑制尿路感染的发生。”冯露介绍,Accell siRNA是一种成熟的可应用于人体的RNA干扰治疗方法,因此这项工作既发现了一个新的药物靶点,又证明了利用较成熟的技术实现治疗的可行性。

该研究在其致病机制上的新发现为治疗这一痼疾提供了新的思路,《细胞通讯》也同时刊发了美国贝勒医学院和斯坦福大学科学家撰写的评论文章。他们认为这一发现具有重要的理论创新性和应用价值,未来可以通过开发针对于这一病原菌和宿主之间相互作用机制的药物小分子来治疗和预防尿路感染。

南开大学博士后庞羽、生命科学学院副教授程志晖、泰达生物技术研究院博士生张思为论文的第一作者,泰达生物技术研究院教授冯露、王磊为论文的共同通讯作者,南开大学人民医院转化医学研究院教授朱思伟为共同作者。该研究得到国家科技重大专项、国家自然科学基金项目、国家重点研发计划等项目资助。

论文链接:https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(22)00456-9

评论文章:https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(22)00522-8

|