作者将穆旦的一生喻为“献身语言的苦役”,其诗歌与翻译不仅是个人生命的救赎,更是汉语现代性启蒙的未完成方案。

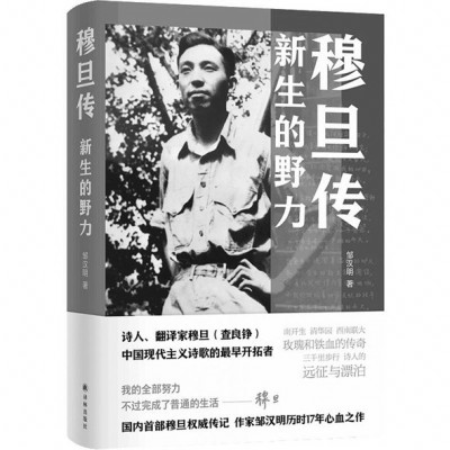

《穆旦传:新生的野力》,邹汉明著,译林出版社2025年1月出版,78.00元

■冯新平

在中国现代文学史的星河中,穆旦(查良铮)是一颗曾被遮蔽却始终璀璨的星辰。作为诗人、翻译家,他的一生交织着战火、流亡与语言的淬炼,而其精神内核始终涌动着“新生的野力”。邹汉明历时17年完成的《穆旦传:新生的野力》,作为国内首部穆旦权威传记,以诗史互证的笔法,将这位“语言的殉道者”从历史的褶皱中重新打捞,赋予其生命与创作以完整的史诗性叙事。

邹汉明的写作兼具学者的严谨与诗人的敏锐。他遍访穆旦的亲友、同窗及研究者(如百岁老人杨苡、诗人郑敏),梳理未刊档案、书信、日记及战时文献,还还原了穆旦在远征军中的少校翻译官身份及其九死一生的野人山经历。

书中60余幅珍贵历史图片与详实考据,为读者搭建起多重记忆网络中的穆旦形象。例如,作者通过吴宓日记中“惊心动魄,可泣可歌”的简短记录,拼贴出穆旦从印度归国后讲述战场见闻的震撼场景,又以《幻想底乘客》《阻滞的路》等诗作,揭示其精神创伤与对战争的复杂反思。这种史料与诗意的互文,既重现了历史现场,又激活了穆旦诗歌中“无声之笑”的深层隐喻——那是一种比哭泣更沉重的生命体验。

穆旦的传奇性源于其“玫瑰与铁血”交织的人生。传记以三千里湘黔滇徒步、缅甸战场野人山溃退等事件为节点,剖析了战争如何成为其诗歌的炼狱与熔炉。1942年,穆旦亲历远征军溃败,在胡康河谷的原始森林中挣扎求生,目睹战友化为白骨。这段“地狱般的四个月”催生了《森林之魅——祭胡康河上的白骨》,诗中“没有人看见我笑”的无声之笑,成为对战争暴力的极致控诉。邹汉明指出,穆旦的现代主义诗风正是在此炼狱中成形:他摒弃古典意象,以“野性呼喊”突破传统桎梏,将艾略特的荒原意识与奥登的冷峻修辞熔铸于汉语的肌理中,创造出《隐现》《赞美》等充满“发现底惊异”的杰作。

传记的另一主线是穆旦作为翻译家的双重身份。1953年归国后,他化名“查良铮”,以近乎苦行的姿态投身普希金、雪莱、拜伦的译介,试图为汉语新诗注入异质养分。邹汉明将这一选择解读为“语言的自我放逐”:当时翻译既是精神的避难所,也是对母语的重构实验。例如,穆旦晚年倾注心血的《唐璜》译本,不仅精准传递了拜伦的讽刺与激情,更以白话诗的节奏革新了汉语的表达潜力。这种“以翻译补创作”的路径,既是对时代困境的迂回抵抗,亦是对诗歌本质的忠诚守护。

书中对穆旦诗歌中“笑”的解析尤为精妙。邹汉明统计其诗作中数十种“笑”的变体——从“疲乏的笑”“粗野的笑”到“忍耐的微笑”——揭示其如何以反讽与悖论解构宏大叙事,直抵人性的幽微。例如,《防空洞里的抒情诗》中市民面对空袭的“泛泛之笑”,既是对战争荒诞的嘲弄,亦是对民族韧性的礼赞。这种“笑”的复调书写,超越了简单的乐观或悲观,成为穆旦现代性诗学的重要标志:在破碎的时代中,唯有直面真实(包括人性的暗面),才能抵达救赎的可能《穆旦传》最终指向一个更宏大的命题:诗人如何以语言服务一个“多难的国家”。邹汉明将穆旦的一生喻为“献身语言的苦役”,其诗歌与翻译不仅是个人生命的救赎,更是汉语现代性启蒙的未完成方案。在当下,当消费主义与碎片化叙事侵蚀文学的精神重量时,重读穆旦的“野力”,恰是对汉语诗性本质的一次召回。诗人短短的一生告诉我们,任何时代,活着的艰难,和一颗有深度的伤痕累累的灵魂,都是文字难以尽述的。

邹汉明的笔触不仅为穆旦立传,更勾勒出一代知识分子的精神图谱。在物质匮乏与精神困顿并存的年代,穆旦的“野力”是一种抵抗虚无的生存美学——他拒绝沉溺于悲情,而是以语言的锋利劈开混沌,在翻译中重构诗意,在创作中直面深渊。这种力量穿透历史的尘埃,成为当代人反思自身处境的镜像:当意义被解构为碎片时,我们是否仍能如穆旦一般,在语言的苦行中寻得救赎的可能?

原文链接:https://epaper.gmw.cn/zhdsb/html/2025-04/30/nw.D110000zhdsb_20250430_1-11.htm?div=-1

审核:丛敏

|